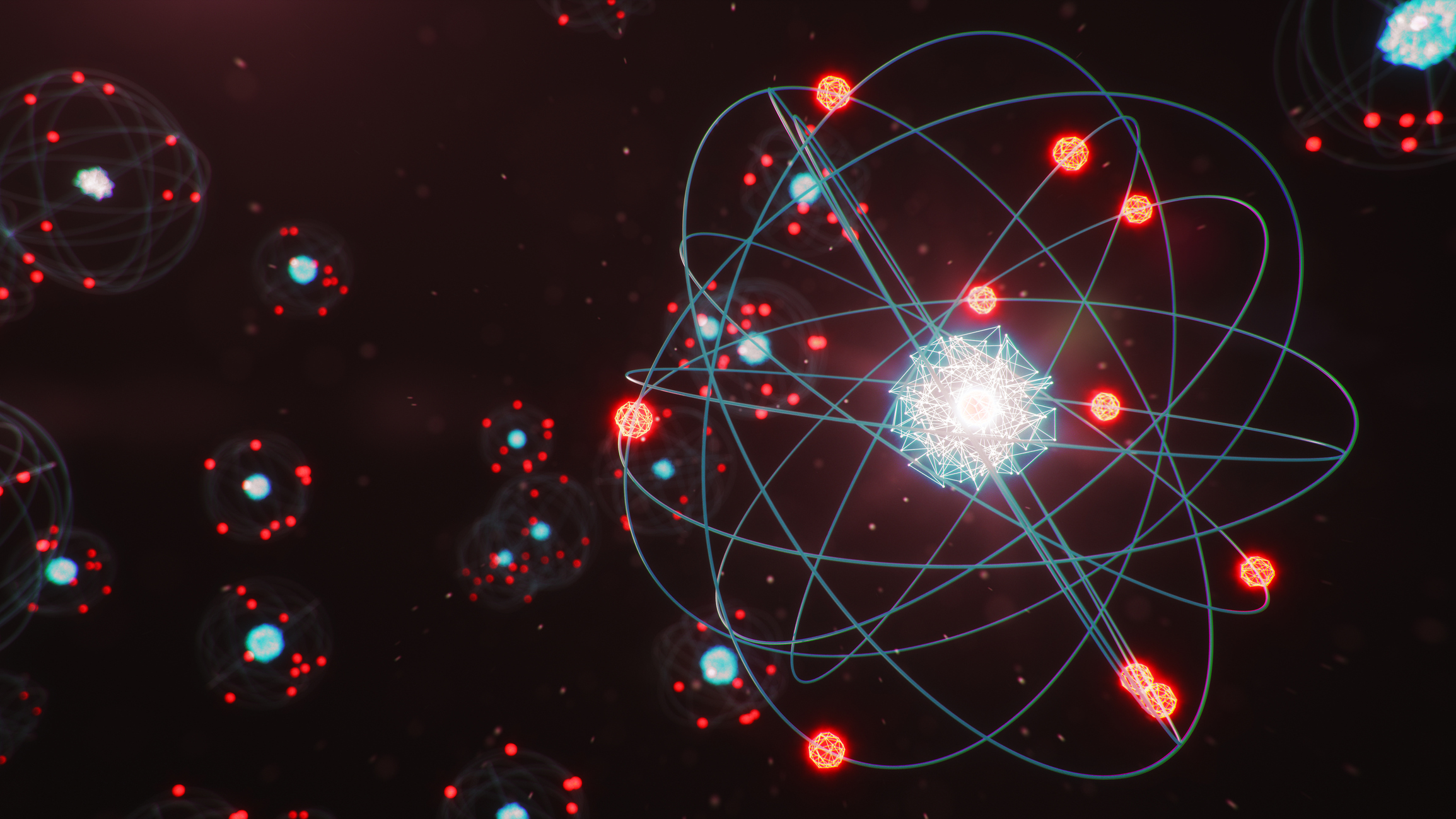

最好將原子視為一個被嗡嗡作響的旋轉電子包圍的緊密,密集的核。這張照片立即導致了一個問題:電子如何在不慢下來的情況下保持周圍的旋轉?

這是20世紀初期的一個燃燒的問題,尋找答案最終導致了量子力學本身。

在20世紀初,在無數實驗之後,物理學家才開始匯總一份連貫的圖片原子。他們意識到,每個原子都有一個密集,重,帶正電荷的核,周圍是一團微小的,帶負電的電子。考慮到一般圖片,他們的下一步就是創建一個更詳細的模型。

有關的:怪異的“引力分子”可能會繞著原子旋轉的電子旋轉黑色孔

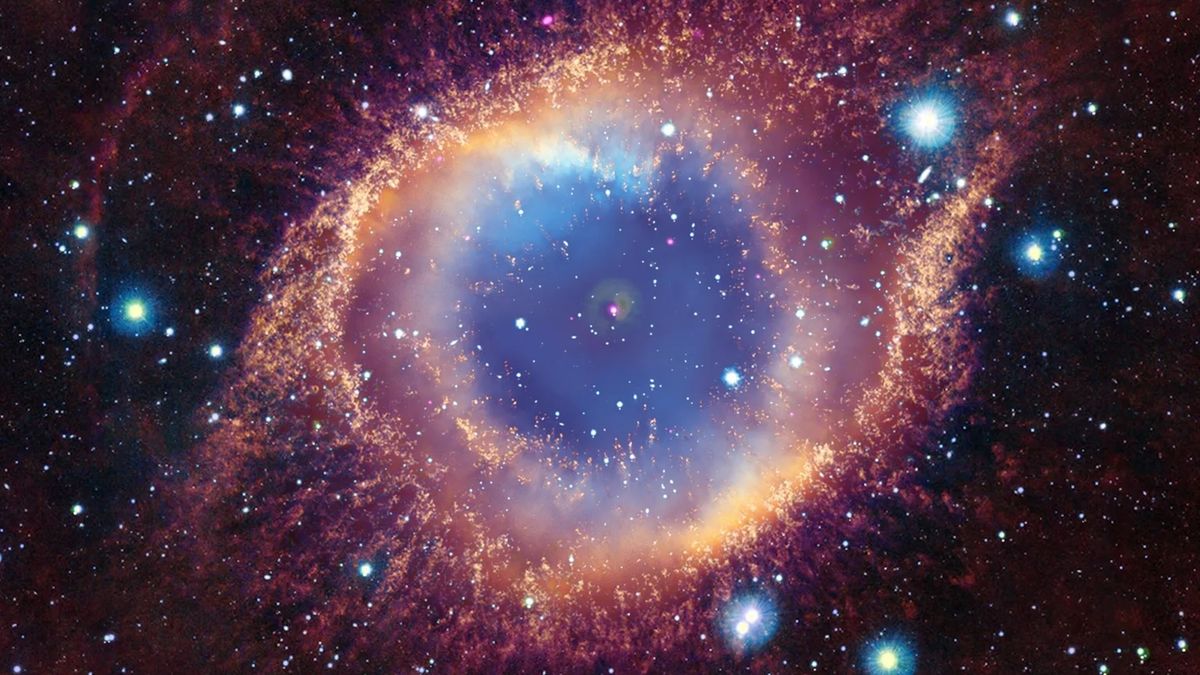

在最早的這種模型嘗試中,科學家從太陽系,具有密集的“核”(太陽)被較小顆粒(行星)的“雲”包圍。但是該模型引入了兩個重大問題。

首先,加速發射的帶電粒子電磁輻射。而且由於電子是充電的顆粒,並且它們在軌道期間加速,因此它們應發出輻射。這種發射會導致電子損失能量並迅速螺旋進來並與細胞核碰撞,據田納西大學的諾克斯維爾大學說。在1900年代初期,物理學家估計,這種內向的螺旋將不到一千萬秒的一秒鐘或一秒鐘。由於原子的壽命顯然比picsecond壽命更長,因此這行不通。

第二個更微妙的問題與輻射的性質有關。科學家知道原子會發出輻射,但它們以非常離散的特定頻率進行。軌道電子,如果遵循的話太陽系相反,模型會散發出各種波長,與觀測相反。

量子修復

著名的丹麥物理學家尼爾斯·鮑爾(Niels Bohr)是第一個提出解決這個問題的人。 1913年,他建議原子中的電子不能只是他們想要的任何軌道。取而代根據諾貝爾獎的引文條目。此外,他提出,電子可以達到的最小距離,並且它可能不會移近核。

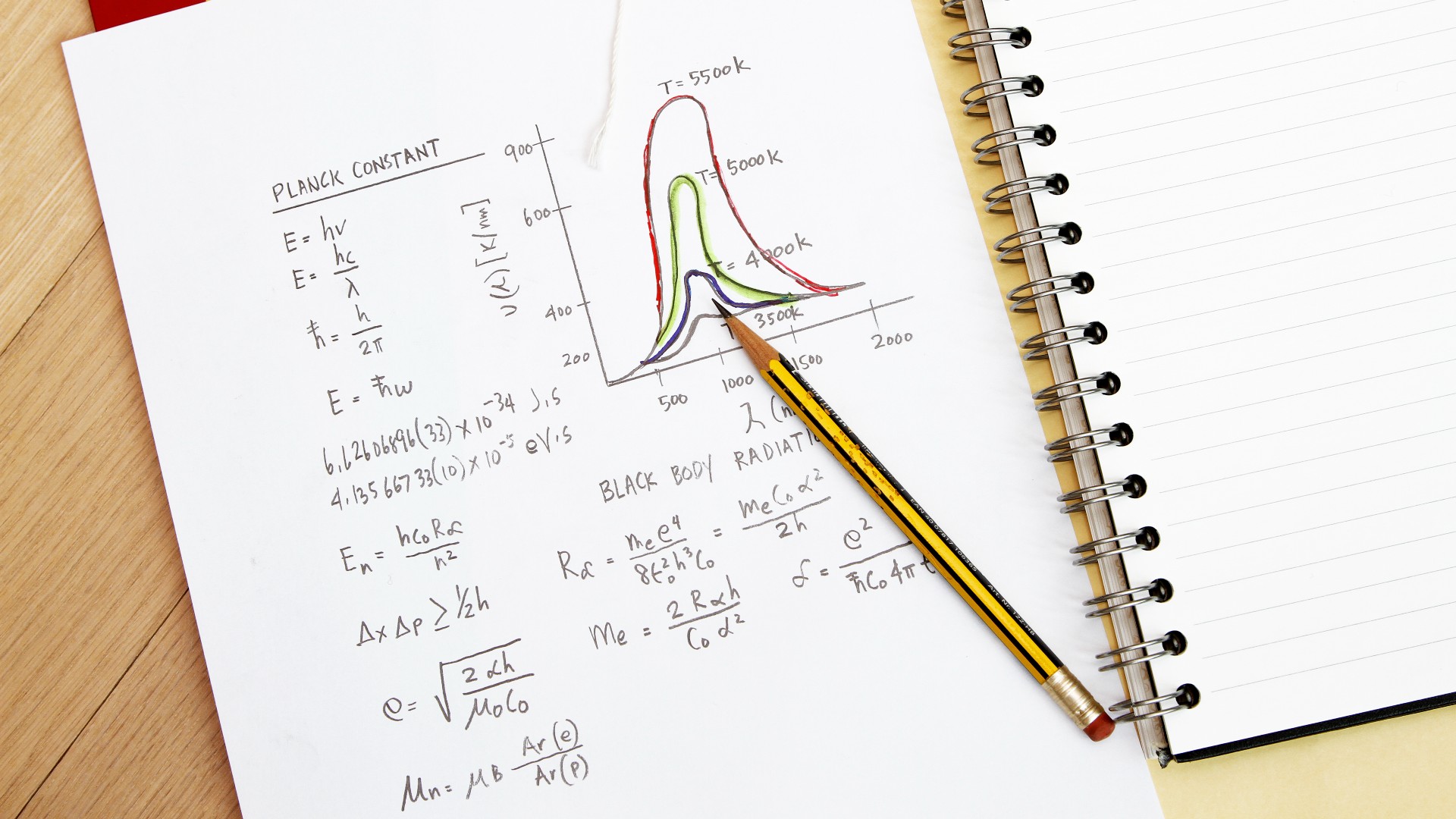

他不僅將這些想法從帽子中拉出。十多年前,德國物理學家馬克斯·普朗克(Max Planck)提出,輻射的排放可能會被“量化”,這意味著對像只能吸收或發射離散塊中的輻射,並且沒有任何值所需的價值,根據佐治亞州立大學的熱物理參考頁面。但是這些離散的塊中最小的大小是一個常數,這被稱為普朗克的常數。在此之前,科學家認為這種排放是連續的,這意味著粒子可以在任何頻率下輻射。

普朗克的常數具有與角動量相同的單位,或者在圓圈中移動的物體動量。因此,Bohr將這一想法導入到繞核的電子中,說電子的最小軌道將等於恰好一個普朗克常數的角動量。較高的軌道可能具有兩倍的值,即三倍,或普朗克常數的任何其他整數倍數,但從來沒有任何部分(因此不是1.3或2.6,依此類推)。

它將需要全面的量子力學發展,以了解為什麼電子具有如此最小的軌道和明確定義的較高軌道。像所有物質粒子一樣,電子也像粒子和波一樣行為。雖然我們可能會想像一個電子作為繞核的微小行星,但我們可以很容易地想像它就像圍繞該核的波浪纏繞。

狹窄空間中的波浪必須遵守特殊規則。他們不能只有任何波長;它們必須由適合空間內的站立波製成。就像有人彈奏樂器一樣:例如,如果您將吉他弦的末端固定在吉他弦的末端,則只有某些波長才能合適,從而為您提供單獨的音符。同樣,核周圍的電子波必須擬合,並且電子與原子核的最接近的軌道由該電子的第一刻波給出。

量子力學的未來發展將繼續完善這張圖片,但基本要點仍然存在:電子無法更接近核,因為其量子力學性質不會讓它佔據更少的空間。

加起來能量

但是,有一種完全不同的方法來檢查不依賴量子力學的情況:只需查看所涉及的所有能量即可。繞核的電子被電被核吸引。它總是被拉近。但是電子也具有動能,可以使電子飛走。

對於穩定的原子,這兩個是平衡的。實際上,軌道中電子的總能量是其動力學和電能,負面。這意味著如果要刪除電子,則必須向原子添加能量。與太陽周圍的軌道上的行星相同:要從太陽系中刪除行星,您必須為系統添加能量。

查看這種情況的一種方法是想像一個電子“朝著核”“掉落”,被其相反的電荷吸引。但是由於量子力學的規則,它永遠無法達到核。因此,它被卡住了,永遠軌道。但是,這種情況是由物理學允許的,因為系統的總能量為負,這意味著它是穩定和綁定在一起的,形成了持久的原子。

最初於2011年1月21日發表在現場科學上,並於2022年6月22日重寫。