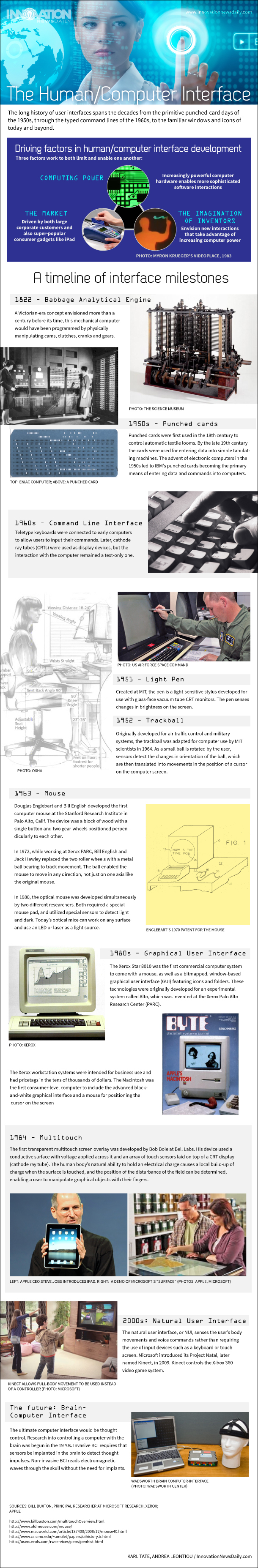

用戶界面的悠久歷史涵蓋了從1950年代原始的打孔卡日,直到1960年代的打字命令行,到當今及其熟悉的窗戶和圖標。

三個因素可以限制並使人/計算機接口的開發:

- 計算能力:越來越強大的計算機硬件可以實現更複雜的軟件交互。

- 發明家的想像:軟件設計人員設想了利用增加計算機功率的新互動。

- 市場:由大型企業客戶以及iPad等超廣泛的消費小工具的驅動。

計算機接口里程碑的時間表:

1822年:Babbage分析引擎是維多利亞時代的一個概念,在其時間之前的一個多世紀裡,這台機械計算機本來可以通過身體操縱凸輪,離合器,曲柄和齒輪來編程。

1950年代:18世紀首次使用打孔卡來控制自動紡織品織機。到19世紀後期,該卡被用於將數據輸入簡單的製表機。 1950年代電子計算機的出現導致IBM的打孔卡成為將數據和命令輸入計算機的主要手段。

1960年代:命令行接口(CLI)。電視鍵盤連接到早期計算機,以允許用戶輸入其命令。後來,將陰極射線管(CRT)用作顯示器,但與計算機的相互作用仍然是僅文本的。

1951年:輕筆。筆在麻省理工學院(MIT)創建,是一種光敏的手寫筆,用於與玻璃面真空管CRT監視器一起使用。筆感覺屏幕上的亮度變化。

1952年:軌跡球。該軌跡球最初是為空中交通管制和軍事系統開發的,可用於MIT科學家在1964年的計算機使用。當用戶旋轉一個小球時,傳感器檢測到球的方向的變化,然後將其轉換為在計算機屏幕上的游擊者位置的運動。

1963年:鼠標。道格拉斯·恩格巴特(Douglas Englebart)和比爾·英語(Bill English)在加利福尼亞州帕洛阿爾托(Palo Alto)的斯坦福大學研究所(Stanford Research Institute)開發了第一台計算機鼠標。該設備是一塊木頭,帶有一個按鈕,兩個齒輪彼此垂直放置。

1972年,在施樂PARC工作時,比爾·英格蘭(Bill English)和傑克·霍利(Jack Hawley)用金屬球軸承取代了兩個滾輪,以跟踪運動。球使鼠標能夠朝任何方向移動,而不僅僅是像原始鼠標一樣在一個軸上移動。

1980年,兩名不同的研究人員同時開發了光學小鼠。兩者都需要特殊的鼠標墊,並利用特殊傳感器來檢測光和黑暗。當今的光小鼠可以在任何表面上起作用,並使用LED或激光作為光源。

1980年代:圖形用戶界面。 Xerox Star 8010是第一個配備鼠標的商業計算機系統,以及具有圖標和文件夾的位圖,基於窗口的圖形用戶界面(GUI)。這些技術最初是針對一個名為Alto的實驗系統開發的,該系統是在Xerox Palo Alto研究中心(PARC)發明的。

施樂工作站系統旨在供業務使用,並擁有數万美元的pricetags。 Apple Macintosh是第一台使用高級黑白圖形接口和用於將光標定位在屏幕上的鼠標的消費計算機。

1984年:多點。貝爾實驗室的鮑勃·鮑伊(Bob Boie)開發了第一個透明的Multitouch屏幕覆蓋層。他的設備使用了帶有電壓的導電錶面,並在CRT顯示屏(陰極射線管)上放置了一系列觸摸傳感器。當人體持有電荷的自然能力時,可以在觸摸表面時會導致局部電荷積累,並且可以確定田間干擾的位置,從而使用戶能夠用手指操縱圖形對象。

2000年代:自然用戶界面。天然用戶界面或NUI會感覺到用戶的身體運動和語音命令,而不需要使用輸入設備,例如鍵盤或觸摸屏。微軟在2009年推出了其納塔爾(Natal),後來命名為Kinect。 Kinect控制X-Box 360視頻遊戲系統。

未來:直接的腦部計算機界面。最終的計算機接口將是控制控制的。 1970年代開始研究用大腦控制計算機的研究。侵入性BCI要求將傳感器植入大腦以檢測思想衝動。非侵入性BCI在不需要植入物的情況下通過頭骨讀取電磁波。