本文最初發表在對話。該出版物將文章貢獻給了現場科學的專家聲音:專家和見解。

如果您問自己,對人類生存的最大威脅是您可能會想到核戰爭,全球變暖或大規模的大流行疾病。但是,假設我們可以克服此類挑戰,我們真的很安全嗎?

在我們的藍色小星球上生活似乎是安全的,直到您知道潛伏在太空中的東西。以下宇宙災難只是人類嚴重瀕危甚至消滅的幾種方式。愉快的閱讀!

1。高能量太陽耀斑

我們的太陽不像最初想像的那樣和平。它產生強大的磁場,產生令人印象深刻的太陽斑,有時比地球大很多倍。它還彈出顆粒和輻射流 - 太陽風。如果通過地球的磁場進行檢查,則風可能會導緻美麗的北極光和南部光線。但是,當它變得更強時,它也會影響無線電通信或引起停電。

最強大的磁性太陽風暴記錄了1859年的地球。該事件稱為卡靈頓活動,對相當小的電子設備造成了巨大干擾。過去,這種事件也一定發生了幾次,人類生存了。

但是直到近年來,我們才完全取決於電子設備。事實是我們會遭受極大的痛苦如果我們低估了可能的卡靈頓或更強大的事件的危險。即使這不會立即消滅人類,它也代表巨大的挑戰。不會有電力,供暖,空調,GPS或互聯網 - 食物和藥品會變質。

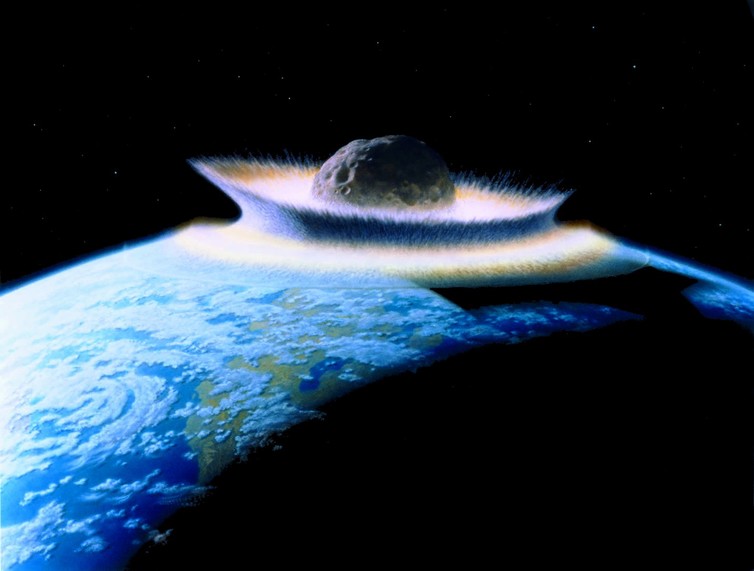

2。小行星衝擊

我們現在很好意識到小行星可能構成人類的危險- 畢竟,他們被認為促成了恐龍的滅絕。最近的研究使我們意識到大型太空岩石在我們的太陽系那可能構成危險。

我們正處於設想和開發系統為了保護我們免受一些可能打擊我們的較小的小行星。但是,對於更大,更稀有的人,我們非常無助。儘管他們並不總是會破壞地球,甚至不可居住,但他們可以通過造成巨大的海嘯,火災和其他自然災害來消滅人類。

3。膨脹的陽光

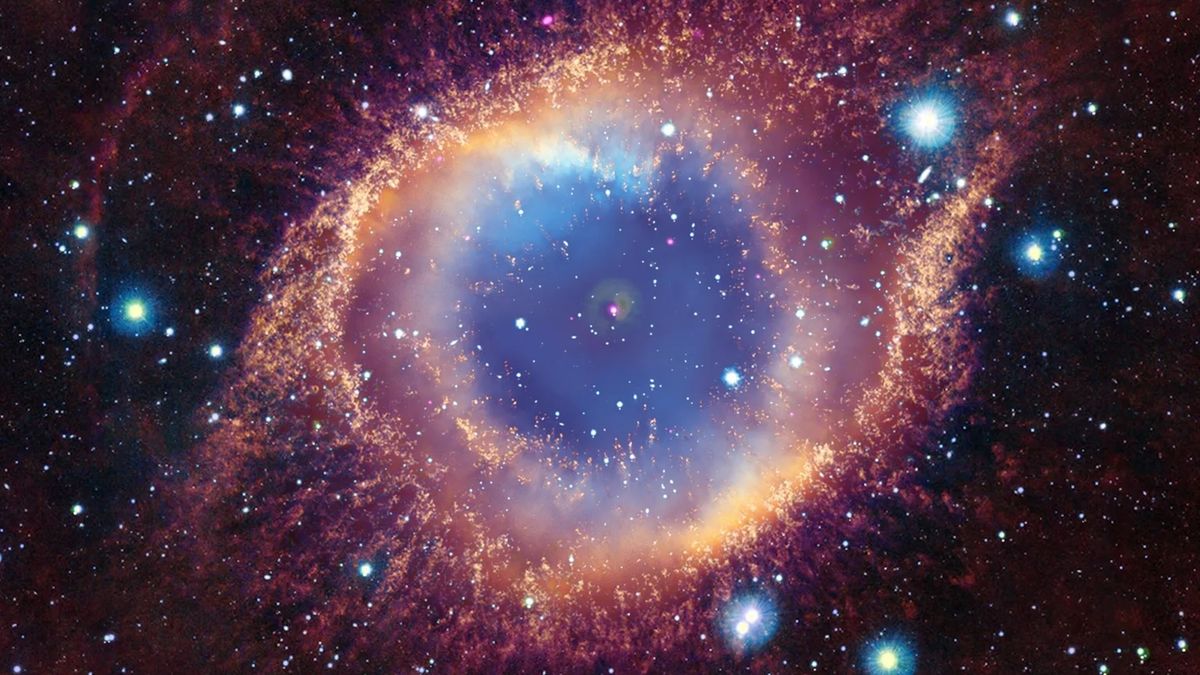

以前的宇宙危險在以給定概率的骰子擲骰中發生在77.2億年內結束生命。在這一點上,它將擺脫外部氣氛,形成一個行星星雲,最終以“白矮人”為名。

但是人類不會遇到這些最後階段。隨著太陽變老,它將變得更涼爽。到它變成一個恆星巨人它將足夠大,可以吞噬汞和金星。在這一點上,地球似乎很安全,但是太陽也會造成極強的太陽風,這會減慢地球的速度。結果,在大約75.9億年的時間裡,我們的星球將螺旋形成大量擴展的垂死之星的外層永遠融化。

4。當地的伽瑪雷爆發

極其強大的能量爆發稱為伽瑪·雷(Gamma Ray)爆發可能是由二進制恆星系統(兩個恆星繞中心)和超新星(爆炸恆星)引起的。這些能量爆發非常強大,因為它們將能量集中到持續不超過幾秒鐘或幾分鐘的狹窄光束上。產生的輻射可能會損壞並破壞我們的臭氧層,使生命容易受到太陽刺激的紫外線輻射。

天文學家發現了一個星系 - WR 104- 可以舉辦這樣的活動。 WR 104距離酒店約5,200-7,500年,這還不足以安全。我們只能猜測爆發何時發生。幸運的是,橫梁可能會完全想念我們。

5。附近的超新星

超新星爆炸發生在一顆星星達到生命的盡頭時發生的,平均每100年一次或兩次銀河系。它們更有可能發生在銀河系的密集中心附近,我們距離中間大約三分之二 - 還不錯。

那麼我們可以期待附近的超新星很快嗎?明星betelgeuse - 紅色超級巨人 接近生命的盡頭- 在獵戶座的星座中,只有460 - 650光年。它可能現在或接下來的百萬年度成為超新星。幸運的是,天文學家估計需要一個超新星在我們至少50光年之內為了損壞我們的臭氧層。因此,看來這個特殊的恆星不應該引起太多關注。

6。移動的星星

同時,在銀河系的路上徘徊可能離我們的太陽很近,以至於它會與太陽系邊緣的岩石“ Oort Cloud”相互作用,這是我們彗星的來源。這可能會導致巨大的彗星撞到地球的機會增加。另一卷骰子。

太陽本身遵循經過銀河系的道路這使我們經歷了或多或少緻密的星際氣體。目前我們在密度較少的氣泡由超新星創建。太陽的風和太陽磁場有助於創建一個圍繞太陽系的氣泡狀區域 - 地球球- 這使我們免受與星際互動的互動中等的。當我們在20,000至50,000年內離開該地區(取決於當前的觀察和模型)時,我們的地球球的效率可能較低,暴露於地球。我們可能會遇到增加氣候變化使生活對人類更具挑戰性 - 即使不是不可能的。

生活繼續……

人類在地球上的終結是給定的。但這不是讓我們在桌子下爬行的東西。這是我們無法改變的事情,類似於我們的生活明確的開始和結束。這就是定義我們的原因,並使我們意識到我們唯一能做的就是充分利用我們在地球上的時間。尤其是當我們知道地球需要仔細的平衡以維持人類時。

上述所有情況都可能破壞,但在每種情況下,它們也都提供美麗和驚奇。在許多情況下,它們產生了可以創建的東西。因此,我們不想望著夜空,想知道接下來會殺死我們,而是應該驚嘆於空間的深度,而是其中的奇蹟和宇宙的崇高本質。受到空間的啟發。它提供了未來和意義。

本文最初發表在對話。閱讀原始文章。遵循所有專家聲音問題,並成為討論的一部分 - 並成為討論的一部分Facebook,,,,嘰嘰喳喳和Google +。表達的觀點是作者的觀點,不一定反映出版商的觀點。該文章的此版本最初發表在現場科學。