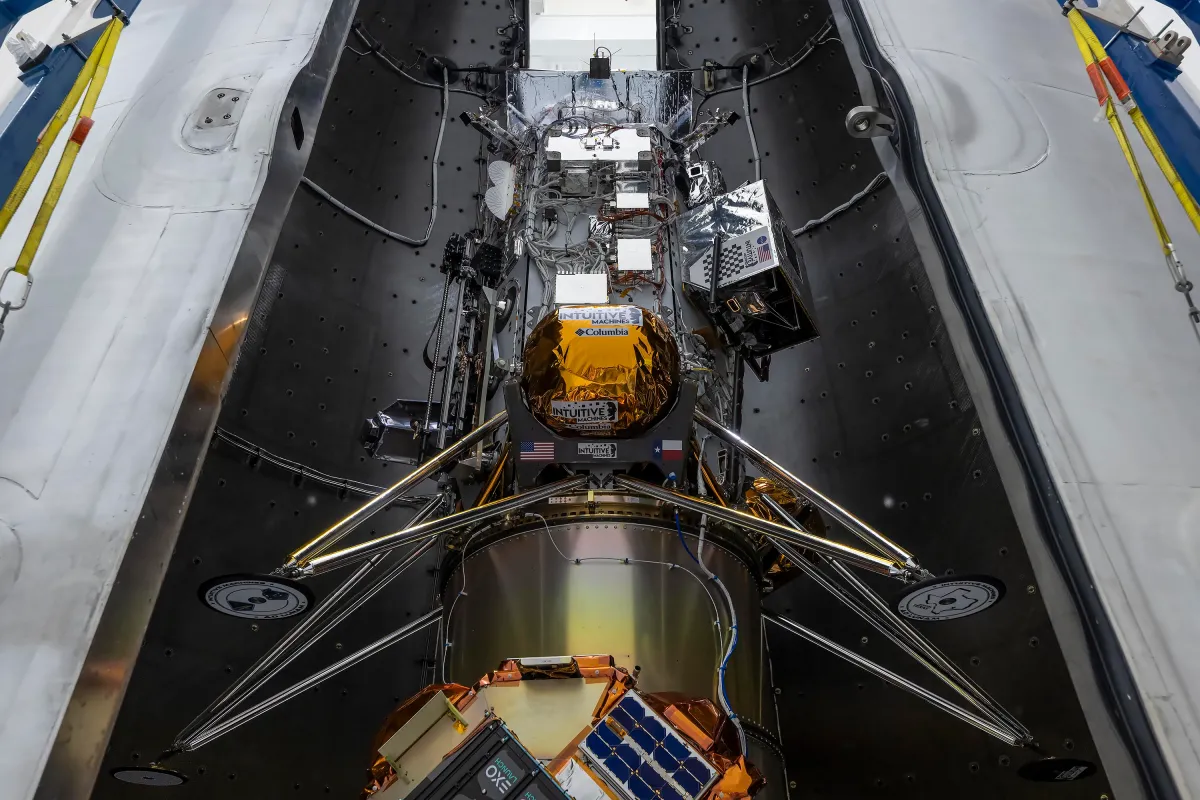

使用阿爾瑪天文台在智利,一群天文學家捕獲了埃利亞斯2-27的大氣和塵埃中的明顯螺旋臂的圖像,這是一顆年輕的恆星,位於距離地球450光年的奧菲古斯星座上。

這不是第一次在原球磁盤的表面上發現此類特徵。還以太陽系的銀河系方式發現了螺旋臂。使新發現的螺旋結構與眾不同的是其位置。這是第一次在行星形成的星際磁盤中平面上發現螺旋AM。

該結構可能表明存在新形成的行星,或者可能創造行星形成所需的條件。這些發現發表在期刊上科學AAAS9月30日,May闡明了行星的形成方式以及某些行星如何變得如此大,這最終可以更好地了解太陽系諸如太陽系之類的行星系統如何形成。

巨型螺旋結構如何影響行星信息?

行星形成涉及逐步的過程。磁盤中存在的灰塵顆粒偶爾會相互碰撞並塊在一起。隨著連續的碰撞,較大的顆粒,穀物,然後最終形成固體。

然而,科學家仍然不確定碰撞顆粒如何形成大行星,因為一旦碰撞物體的寬度約為1米(39英寸),周圍氣體產生的阻力使身體朝向年輕的恆星遷移。遷移可能需要大約一千年,但是需要更大的時間尺度來形成更大的物體,例如行星。

答案可能是在螺旋臂等結構上。沒有螺旋盤,行星可能無法形成。通過引力拉力和狹窄的空間,這些結構通過增加碰撞的機率來加速具有高密度顆粒的區域的正常行星形成速率,這將使身體超過1米至10米(39至394英寸)。

“這些結果為原動性磁盤中螺旋結構的數值模擬提供了獨特的基準,尤其是因為這種螺旋的碎片仍然是大磁盤半徑處的行星和同伴的唯一合理的形成機制,其中核心 - 核酸的效率低效,”寫Max Planck射電天文學研究所和同事的研究研究員LauraPérez。

“ Elias 2-27中螺旋特徵的檢測是確定磁盤中不同位置的行星形成的主要機理的第一步。”