就像代代相传的珍贵食谱一样,DNA 的某些区域是进化不敢调整的。 例如,广泛的哺乳动物都共享多种此类编码序列,这些序列数百万年来一直保持不变。

人类是这个俱乐部的一个奇怪的例外。 由于某种原因,我们远古祖先长期保存的食谱在短时间内突然“调味”。

因为我们是唯一一个这些区域被如此迅速改写的物种,所以它们被称为“人类加速区域'(或 HAR)。 更重要的是,科学家认为,至少有一些 HAR 可能是人类区别于黑猩猩和倭黑猩猩等近亲的许多品质的原因。

由计算生物学家领导凯蒂·波拉德, 美国格莱斯顿数据科学与生物技术研究所所长,一个研究小组近二十年前就发现了 HAR尽管比较人类和黑猩猩的基因组。

在一个新研究Pollard 的团队发现,人类 DNA 在细胞核中的 3D 折叠是我们物种这一关键时刻的关键因素。

想象一下我们与黑猩猩最后一个共同祖先的一段 DNA,就像一条长围巾缠绕在你的脖子上,各种颜色的条纹贯穿整个长度。

现在想象一下有人试图制作完全相同的围巾,但他们并没有完全遵循原来的图案。 有些条纹较窄,有些条纹较宽,有些条纹的颜色顺序与原始条纹不同。

当您以与原来相同的方式将新围巾绕在脖子上时,环中彼此相邻的条纹不再相同。

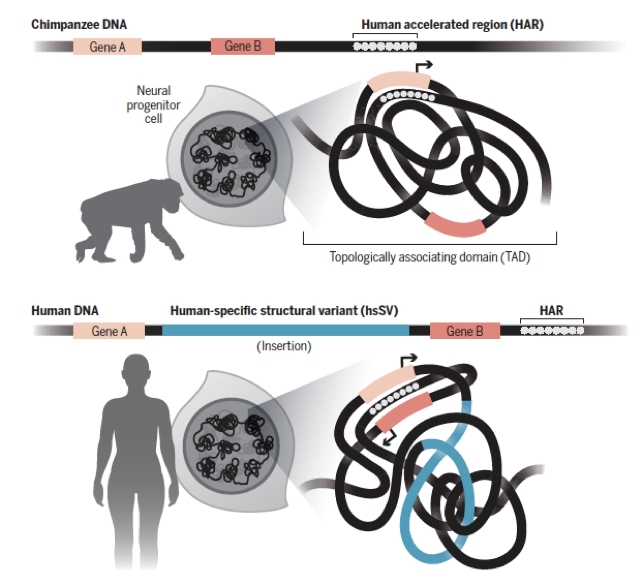

就像这条围巾一样,人类和黑猩猩 DNA 之间的一个巨大差异是结构性的:人类基因组中大量的 DNA 构建模块被插入、删除或重新排列。 因此,与其他灵长类动物的 DNA 相比,人类 DNA 在细胞核中的折叠方式有所不同。

Pollard 的团队研究了人类 DNA 中的这些结构变化及其改变的 3D 折叠是否可能导致 HAR 中的特定基因被“劫持”,将它们与最初应用的不同蛋白质编码基因联系起来。

HAR 中的许多基因与其他基因相关,充当增强子(意味着它们增加了相关基因的转录)。

“增强子可以影响任何靠近的基因的活性,这可能会根据 DNA 的折叠方式而变化,”波拉德说。

在一个今年早些时候发表的研究Pollard 的团队创建了一个模型,表明早期人类 HAR 中出现的快速变异通常是相互对立的,以一种遗传微调的方式上下调节增强子的活性,这一模型得到了他们的新研究的支持。

在他们最近的研究中,该团队使用以下方法比较了 241 种哺乳动物的基因组:以应对大量数据。

他们鉴定了 312 个 HAR,并检查了它们在折叠 DNA 的 3D“邻域”内的位置。 近 30% 的 HAR 位于 DNA 区域,这些区域的结构变异导致人类基因组折叠方式与其他灵长类动物不同。

研究小组还发现,含有 HAR 的社区富含将人类与我们的近亲黑猩猩区分开来的基因。

在一项比较生长中的人类和黑猩猩 DNA 的实验中,三分之一已识别的 HAR 是在人类新皮质发育过程中特异性转录的。

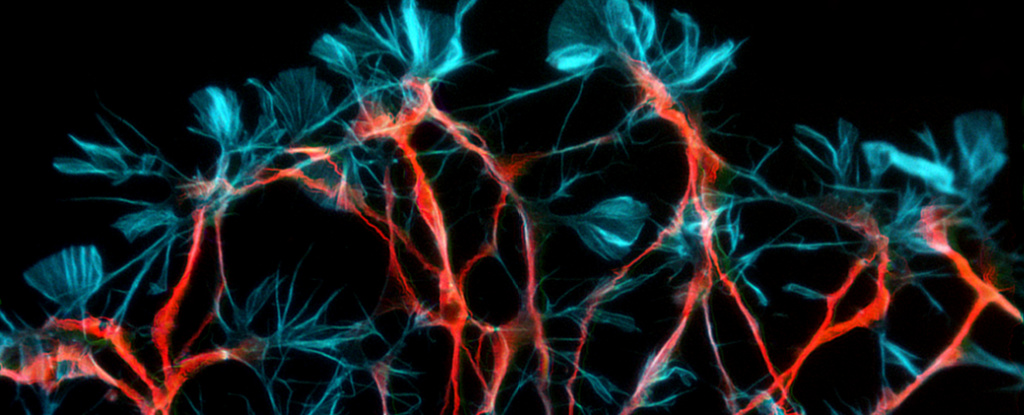

许多 HAR 在胚胎发育中发挥着重要作用,特别是在形成与智力、阅读、社交技能、记忆、注意力和注意力相关的神经通路方面——我们知道人类的这些特征与其他动物明显不同。

在 HAR 中,这些增强子基因数百万年没有变化,可能必须适应其不同的靶基因和调控域。

“想象一下,你是一个控制血液激素水平的增强剂,然后 DNA 以一种新的方式折叠,突然间,你坐在神经递质基因旁边,需要调节大脑中而不是血液中的化学水平,”波拉德说道。

“像基因组折叠的巨大变化这样的大事情发生了,我们的细胞必须快速修复它以避免进化劣势。”

我们尚不清楚这些变化如何影响我们大脑发育的特定方面,以及它们如何成为我们物种 DNA 的组成部分。 尽管波拉德和她的团队已经计划深入研究这些问题。

但他们迄今为止的研究确实表明,人类大脑的进化确实是多么独特——而且不太可能。

这项研究发表于科学。