在实验室中生长的自组织人类脑组织块已成功移植到新生大鼠的神经系统中,这朝着寻找治疗神经精神疾病的新方法迈出了一步。

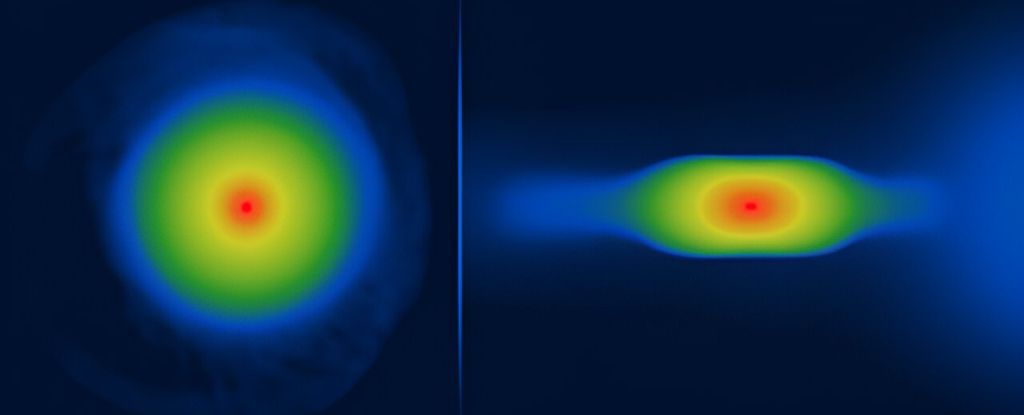

3D,发展自类似于人类皮质的简化模型,与每只大鼠皮质中的周围组织连接并整合,形成啮齿动物自身大脑的功能部分,显示与感官知觉相关的活动。

斯坦福大学神经科学家塞尔吉乌·帕斯卡 (Sergiu Paşca) 领导的研究小组表示,这克服了培养皿中生长的类器官的局限性,为我们提供了一个在生命系统中模拟人类大脑发育和疾病的新平台。

帕斯卡在新闻发布会上解释说:“我的实验室所做的大部分工作都是受这一使命的推动,即试图从生物学层面了解精神疾病,以便我们能够真正找到有效的治疗方法。”

“其中许多精神疾病,例如和,可能是人类独有的,或者至少,它们植根于人类大脑的独特特征。人类大脑当然还不是很容易接近,这阻碍了我们在理解这些疾病的生物学方面取得的进展。”

2008年,科学家取得了突破:利用诱导多能干细胞培育出脑细胞。从成年人身上采集的成熟细胞经过逆向工程(或诱导),使其恢复到干细胞的“空白”状态——细胞在长成具有特殊功能的细胞(例如皮肤细胞或心脏细胞)之前所采取的形式。

然后这些干细胞被引导发育成脑细胞,科学家们将其培养形成称为类器官的类脑组织块。这些大脑解剖学关键区域(例如起皱的外皮层)的模型可用于近距离研究大脑的功能和发育。

尽管体外皮质类器官很有用,但也有其局限性。由于它们与生命系统没有连接,因此无法完全成熟,从而使研究人员失去了观察它们如何与大脑其他主要部分整合的机会。

此外,培养皿中的大脑类器官无法揭示科学家可能发现的任何缺陷的行为后果。由于精神疾病是通过行为来定义的,这阻碍了识别这些疾病的生理特征的能力。

在之前的研究中,科学家们试图通过将人脑类器官植入成年老鼠的大脑来克服这些障碍。由于发育不匹配,移植失败了:类器官中正在发育的神经元无法与成年大鼠大脑的完全发育的网络形成牢固的连接。

因此,帕斯卡和他的同事尝试了其他方法:将人类脑组织移植到新生老鼠的大脑上,而新生老鼠的大脑尚未发育和成熟。

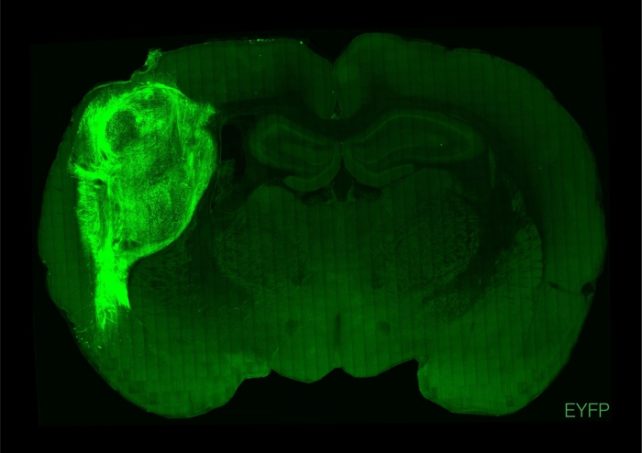

人类皮质类器官在培养皿中培养,然后直接移植到刚出生几天的幼鼠的体感皮层(负责接收和处理感觉信息的大脑区域)中。然后将这些老鼠再放置 140 天以使其长成成年老鼠(老鼠在 140 天之间已完全性成熟)6周和12周)。

然后,科学家们对老鼠进行了研究。他们对类器官进行了基因改造,使其能够对蓝光模拟做出反应,当蓝光照射到神经元上时就会激活神经元。这种对人类神经元的刺激是在训练老鼠舔水嘴接水时进行的。随后,当蓝光照射到类器官上时,老鼠会自动舔舐——表现出对照组中未见的反应。

这表明类器官不仅可以作为大鼠大脑的一部分发挥作用,还可以帮助驱动寻求奖励的行为。

当科学家推动老鼠的胡须时,类器官中的另一组神经元表现出活动——这证明神经元可以对感觉刺激做出反应。

从三名患有遗传性疾病的人类患者身上培养出的脑细胞蒂莫西综合症也用于一些类器官。蒂莫西综合征会影响心脏、手指和神经系统,通常会导致过早死亡。

行为测试后,老鼠被安乐死,它们的大脑被提取并解剖,使研究人员能够在细胞水平上观察类器官的整合。他们发现类器官神经元比体外生长的任何神经元都大得多,延伸到大鼠的大脑中并与本地大鼠神经元形成网络。

与对照组相比,蒂莫西综合征移植大鼠的神经元形状不太复杂,并且与周围脑组织形成不同的突触连接。这是一个新发现,不可能在培养皿中的大脑类器官中发现。

尽管该平台仍然存在一些局限性,但团队相信它有潜力成为了解大脑发育和疾病的强大新工具。

“总的来说,这个体内平台代表了一个强大的资源,可以补充人类大脑发育和疾病的体外研究,”作者在论文中写道。

“我们预计这个平台将使我们能够发现患者来源细胞中难以捉摸的新的电路水平表型,并测试新的治疗策略。”

该研究发表于自然。