黑洞如此怪异和如此神秘,我们可能永远不会揭开他们所有的难题。但是这个新的非常棒 - 第一个证据表明,银河系的超级质量黑洞会积极塑造其环境,这是怀疑但从未证实的。

不仅如此,而且他们这样做的方式 - 通过产生巨大而巨大的强风,影响新恒星形成的地方。这意味着黑洞所施加的影响远远超过预期的,就进入了星系的远处。

众所周知,那种超大的黑洞吹入周围的空间。太空可能没有空气,但是有等离子体,气体和其他问题在星际介质中。

先前的研究总结了这一点这些风足够强大的功能可以散布在整个星系中,可以抑制整个地区的新恒星的形成。

这项新研究标志着这种现象第一次被观察到。

“超级质量的黑洞正在迷人,”天体物理学家雪莱·赖特(Shelley Wright)说来自加州大学圣地亚哥分校。

“了解为什么星系受到超级质量黑洞的影响是其形成的一个杰出难题。”

这黑洞有问题是可见的Quasar,在主机Galaxy 3C 298中,距离为93亿光年。

这意味着我们发现的现象发生在宇宙历史的早期,大约有138亿年的历史。

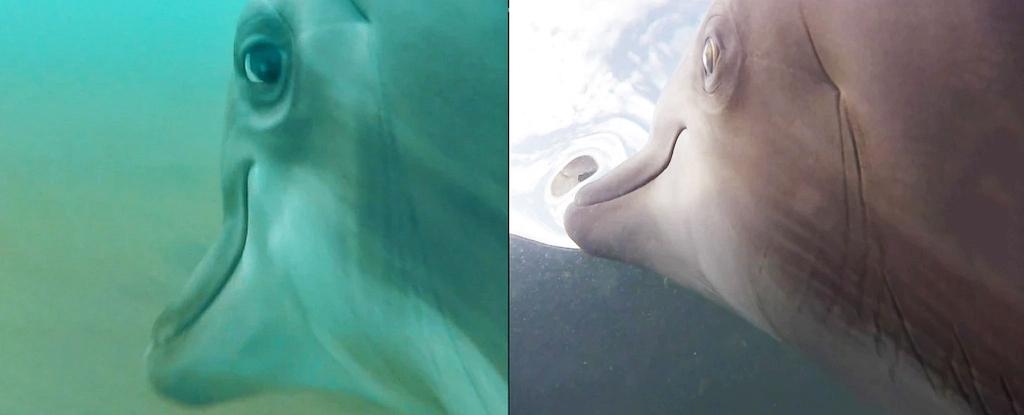

类星体主机Galaxy(A. Vayner and Team)的图像

类星体主机Galaxy(A. Vayner and Team)的图像

黑洞本身无法看到,因为没有光逃脱,但是它位于大型灰尘和气体的大吸积盘的中心,它以巨大的速度在黑洞周围旋转。

这会产生摩擦和热量,从而散发出巨大的光。实际上,类星体是我们宇宙中最亮的物体。

在上图中,绿色突出显示了由类星体照亮的星系上的充满活力的气体,而蓝色代表着整个银河系的强大风。

超级质量的黑洞本身就是在图像中间略下的橙色信号明亮圆圈中。

银河生命的类星体阶段通常是早期,非常活跃的阶段在黑洞陷入了更传统的成年之前,已经消耗了附近的所有物质。

今天到达银河系附近的大多数星系都显示出中心的超质量黑洞的大小与星系的大小之间的相关性。但是3C 298不成比例。

研究小组使用凯克天文台红外光谱仪Osiris和Atacama大毫米/亚毫米阵列的数据发现,鉴于其黑洞的大小,它的质量比预期的质量低100倍。

将难题的碎片汇总在一起,这表明黑洞是在银河系围绕它结合在一起之前就已经形成并建立的。

他们还观察到了类星体驱动的风改变了分子气的密度,从而大大减少了它 - 其中的云对于恒星形成至关重要。这意味着类星体是限制星形的形成。

这些发现是对遥远类星体的调查以及它们对银河生长和恒星形成的影响的第一个结果。但是,即使它放弃了长期以来的机制的宏伟证据,但仍有工作要做。

例如,目前尚不清楚是否可以将类星体星系包括在用于附近星系的缩放模型中。

还不清楚如何发生恒星形成,因为类星体的风从银河系中除去了大部分必要的气体。该团队提出,银河系合并或来自Galactic介质的气体将使银河系达到其黑洞大小的预期质量。

“研究这个星系中最愉快的部分是将不同波长和技术的所有数据汇总在一起,”一个团队,天文学家安德烈·瓦伊纳(Andrey Vayner)说。

“我们在这个星系上获得的每个新数据集都回答了一个问题,并帮助我们将一些拼图的部分放在一起。

“但是,与此同时,它引起了有关银河系和超级黑洞形成的性质的新问题。”

该团队的研究已发表在天体物理杂志。