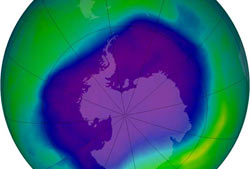

科學家第一次發現令人信服的證據表明,人造化學物質在臭氧層中雕刻的巨石孔正在穩步收縮。這意味著22年前製定的稱為“蒙特利爾協議”的政策正在起作用:1989年禁止使用氯氟化合物(CFCS) - 用於空調和溶劑中的有毒化學物質在臭氧分子中吞噬 - 幫助地球恢復了一些損失的保護性臭氧。

這“臭氧洞”不是真正的洞,而是南極上方的一個區域,那裡的臭氧層(15英里厚的O3分子毯子)充當我們星球的天然防曬霜 - 非常非常薄。

南極上方的臭氧再次變厚是地球上生命的普遍好消息。臭氧層吸收多達99%的太陽危險的高頻紫外線,使地球可居住。 [讀:臭氧好還是壞?這是給出的

大氣科學家先前觀察到,排平流層(天空中5到30英里之間的大氣水平)上方的臭氧滲透水平落在南極洲上方。因為那是臭氧孔所在的地方,所以他們懷疑CFC中的下降可能對應於臭氧的增厚,但直到現在,還無法證明這一點。從一個春季到下一個春季,觀察到平均臭氧水平會顯著波動,因此關於孔的平均大小幾乎沒有說。

現在,由澳大利亞悉尼麥格理大學的穆里·薩爾比(Murry Salby)領導的環境科學家團隊已經確定了臭氧年度波動的原因。通過消除數據的波動,它們產生了南極臭氧水平系統變化的基線。正如新期刊《地球物理研究信》雜誌中所詳述的那樣,該團隊的計算表明,臭氧孔比1990年代最大值小15%。

Salby告訴網站Nature.com臭氧水平的鞦韆從春季到春季,由於天氣模式被稱為動力強迫。在冬季時,這種作用顯著,更多的冷空氣被困在南極上方的平流層中,結果,大氣中形成了更多的冰晶。當太陽在春季撞到它們時,它們可以用作氯可以在上面與臭氧反應的平台,將其分解。因此,“如果您知道冬季的平流層強迫是什麼,您可以準確地預測下春季的臭氧水平,” Salby說。

然而,年度變化的基本變化是臭氧孔大小的一致,向下傾斜的趨勢。

“我認為這是第一個令人信服的觀察性源自臭氧反彈的證據,”新西蘭基督城坎特伯雷大學的大氣科學家阿德里安·麥克唐納(Adrian McDonald)告訴媒體。 “這是第一個統計意義足夠高的地方,您可以很好地看到該模式,以至於您對相信它感到很自在。”

本文由生活的小謎,生命科學的姐妹網站。在Twitter上關注Natalie Wolchover @Nattyover。