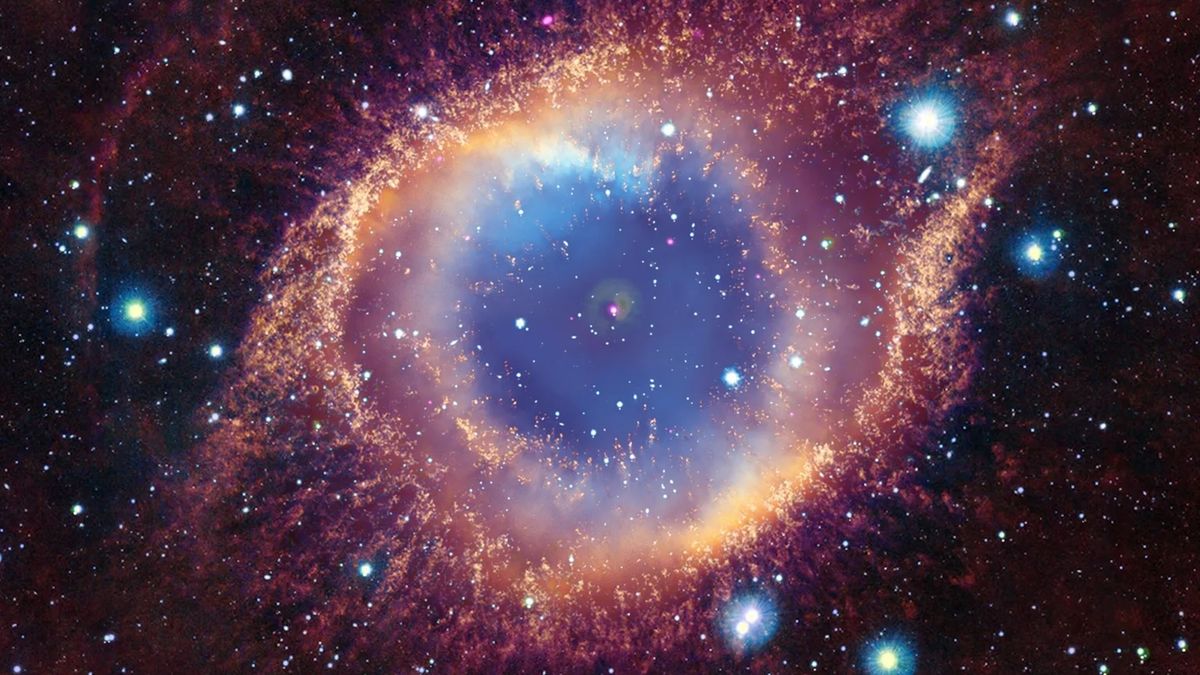

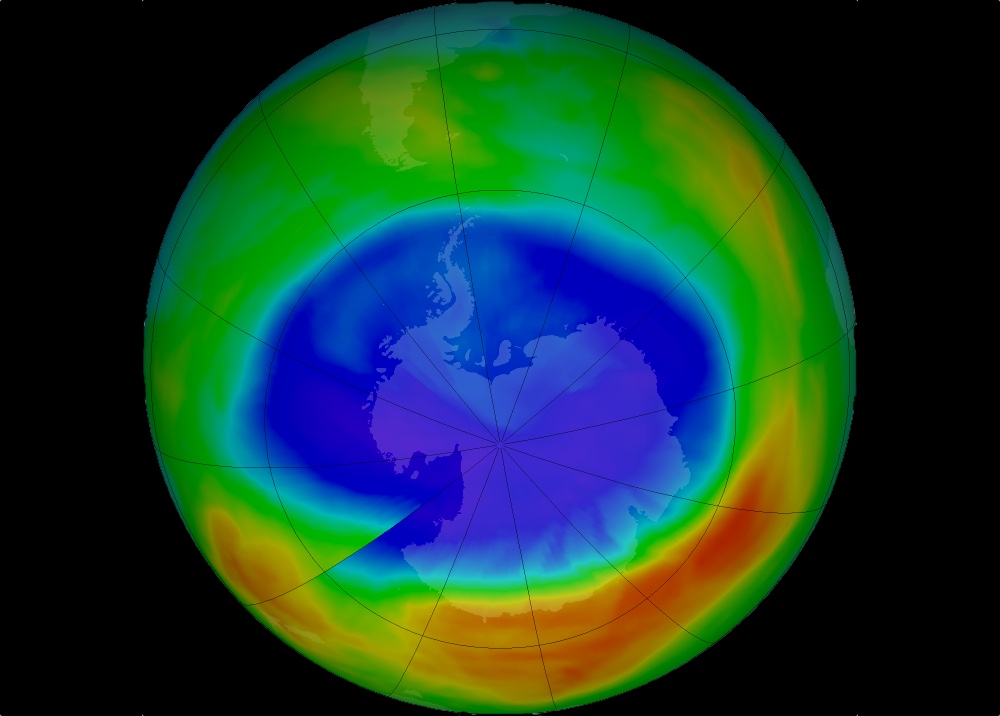

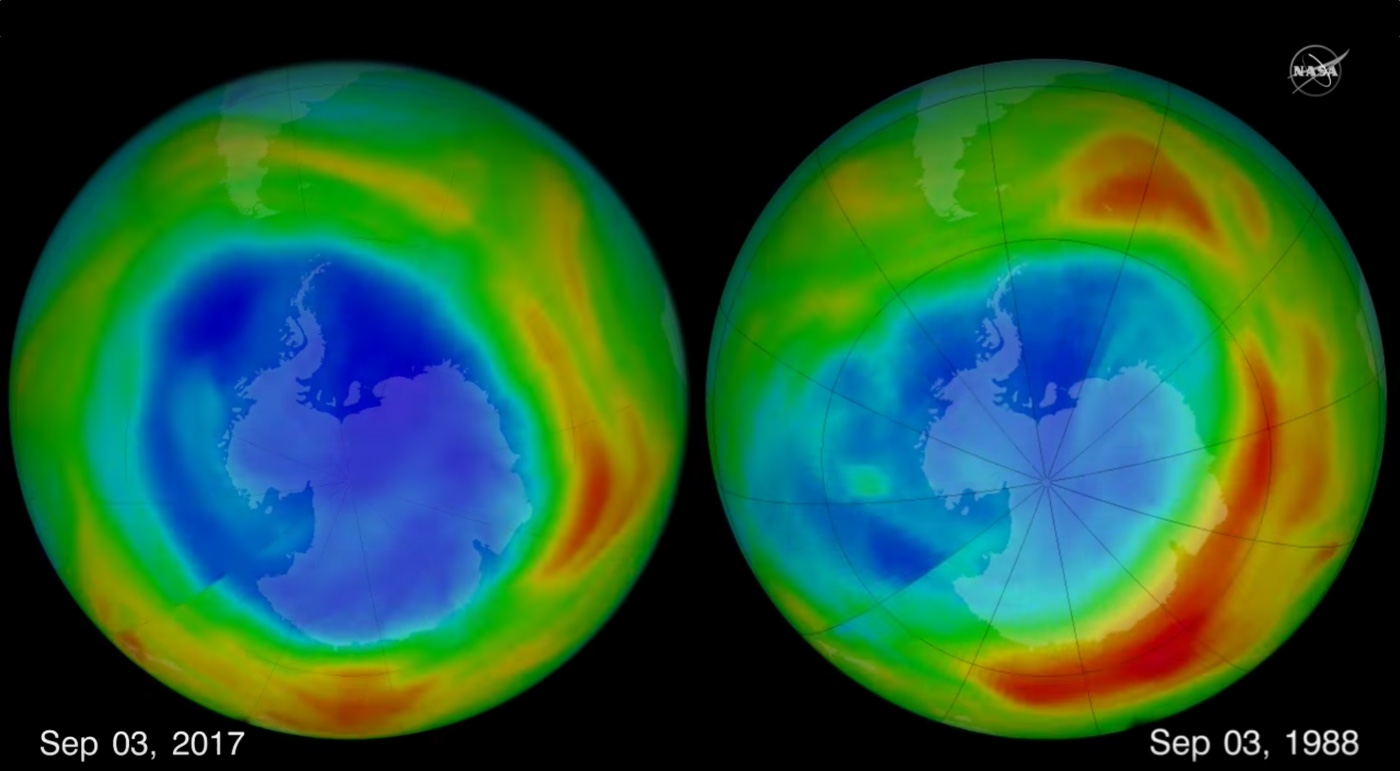

今年南極洲的高溫較高,縮小了臭氧層的孔,至1988年以來最小的溫度。

臭氧孔是耗盡的臭氧氣體(O3)在南極上方的平流層中。三氧分子在地面上是有毒的,但在大氣中很高,它使危險的紫外線轉移到了地球表面。

1985年,科學家首先檢測到臭氧層中的孔,並意識到它是由人造的氯和溴引起的,經常發現氯氟化合物(CFCS),用作製冷劑的化合物。 1987年,蒙特利爾方案啟動了這些化學物質的逐步淘汰。當他們逐漸離開大氣時,臭氧洞將癒合,科學家們期望到2070年返回1980年代的大小。

但是,自然變異性會影響這種康復。

“今年的南極臭氧孔異常薄弱,”地球科學首席科學家保羅·紐曼(Paul Newman)NASA馬里蘭州格林貝爾特的戈達德太空飛行中心,在一份聲明中說。 “這就是我們期望看到南極平流層的天氣條件的情況。” [信息圖:地球的大氣從上到下這是給出的

天氣和臭氧

在上層大氣中,CFC分解,釋放氯與臭氧分子反應,這種反應會產生氧氣和一氧化氯。與溴的反應相似。在寒冷的溫度下形成的極性平流層云通過提供反應的表面來加快此過程。這就是為什麼臭氧孔在南半球冬季惡化的原因。

另一方面,平流層的溫度更高,使臭氧在大氣中保持更穩定,這意味著它們逐年使臭氧孔保持較小。今年9月11日,美國國家航空航天局(NASA)測量了該孔的最大範圍在760萬平方英里(1,960萬平方公里),是美國規模的2.5倍。

這比2016年的最高範圍要小890萬平方英里(2220萬平方公里),尺寸也低於平均水平。根據NASA的數據,自1991年以來,臭氧孔的平均最大程度徘徊在約1000萬平方英里(2580萬平方公里)。

歷史高

然而,科學家說,兩年的臭氧孔的範圍比臭氧層的癒合速度比預期的要快。取而代之的是,這是南極渦流的副作用(一種低壓系統,在最南端的大陸上方旋轉,經歷了幾年的不穩定和溫暖,這阻止了極地平流層雲的擴散。 [圖片庫:南極的生活這是給出的

NASA研究人員使用稱為Dobson分光光度計的儀器定期監測臭氧在南極上的濃度。 9月25日,臭氧的濃度至少達到136個Dobson單元,這是1988年以來最低的最低限度。但是,在人造化合物產生臭氧孔之前,與1960年代相比,該濃度仍然很低。在那十年中,南極洲的臭氧濃度在250至350個多布森單元之間。

原始文章現場科學。