有些人不記得名字。托馬斯·格呂特(ThomasGrüter)無法握住臉。取而代之的是,這位具有所謂的普通話或面臨失明的醫生使用了幾種技巧來避免令人尷尬的社交治療。

“我認為,第一件事,'我可以期待誰?'”格呂特告訴《生命科學》。例如,如果一個人站在史密斯博士的辦公室裡,可以肯定地假設是史密斯博士。格呂特(Grüter)也已成為認可聲音的專家。

通過故意隱藏這種“無能為力”,格呂特和其他人可能會在該領域的科學家或醫生的範圍內。在4月23日的《科學》雜誌上,格倫特和合著者克勞斯·基督教碳的一篇文章中,德國班貝格大學馬克斯普拉茨大學都提出了這種和其他認知障礙的幾個原因。

格呂特告訴《生命科學》:“我堅信,我們還不知道許多認知的特徵和疾病。”實際上,他們認為許多認知障礙仍在等待發現。

面對失明

在2005年之前,面部失明障礙僅從單個病例報告中才知道,並且被認為極為罕見。格呂特(Grüter)和他的妻子(兩位醫生)的新研究表明,德國普通人群的2.5%患有這種疾病。格呂特說:“因此,有數百萬的人遭受了苦難,但尚不清楚。”他認為,在歐洲,這是合理的。

文化可以發揮作用。例如,在原始的,主要是文盲社會研究人員說,只有一個認知障礙只有使人無法成為專家弓箭手,才會被注意到。

即使在識字社會中,狀況也有所不同,因此,根據一個人的疾病的哪種版本,也會錯過。

格呂特說:“中國閱讀障礙與歐洲的閱讀障礙不同,因為漢字完全不同,您需要不同的認知能力來閱讀它們。” “您可能對中文角色持續障礙,但閱讀歐洲角色不會遇到任何麻煩。”

即使是旨在捕獲認知障礙的人的測試也可能會錯過這一分數。例如,在本頓面部識別測試(BFRT)中,認知科學家用來捕撈臉部失明,要求個人在左側的臉部照片與右側的三張臉部照片進行比較,然後指示三個與左側的臉相同。格呂特說,問題是受試者通常依賴於匹配功能,例如髮際線和眉毛,而不是識別面部配置。

底線:某些認知測試的正常分數可能無法反映現實。

發現微妙的提示

實際上,只有在您在日常生活中尋找某些行為而不是在考驗中,只有在您尋找某些行為時,才能出現某人無法識別面孔或閱讀障礙的微妙線索。這是因為通常子任務與認知過程有關。對於那些具有遺傳類型的人色盲它們稱為顏色的不可思議,可以將一個對象的表面紋理與已知物體的表面紋理進行比較,以補償受損能力。類似的相關子任務可能用於語音不適。

研究人員寫道,由於這些人天生就受到了損害的生命,因此他們“從未知道正常的認知”。因此,他們甚至很難將自己的病情描述給醫生。如果有人向醫生抱怨他或她很難認識人,那麼醫生可能會把它歸還給不記得名字的病人 - 這是一個非常常見的記憶問題。

當格呂特(Grüter)和他的妻子(兩位醫生)採訪了德國的700個人(其中17位被視為失明)時,他們使用了訪談和行為問題來找到患有認知障礙的人。

例如,他們可能會要求一個主題想像在酒店成為接待員,這是您準確至關重要的情況認識面孔- 那些臉部失明的人在袖子上有幾個技巧。一個人說她“有數十種策略”。

格魯特回憶說:“她說,'他們中的大多數成對來,這使它變得容易得多。

為什麼重要

但是,如果這些人沒有受苦,為什麼要指出他們的赤字呢?

格呂特解釋說:“它們的運作能力,但仍然有點受苦。” “我們與之交談的很多人說:'我以為我一直都分心;我不記得人們。'(“他們說的人;他們的意思是面孔,”他補充說。

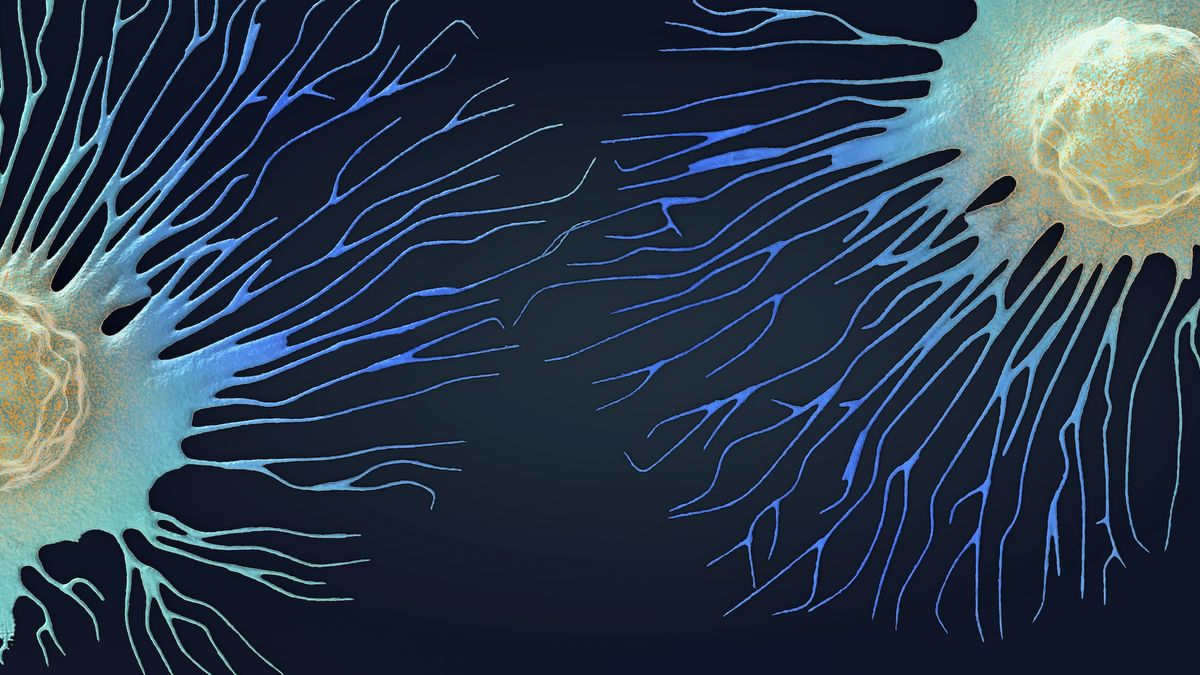

此外,通過研究這些疾病,科學家可以學到更多關於大腦的知識,即使是最聰明的器官。研究人員寫道,可能具有某些認知缺陷的個體的大腦有所不同,以彌補以補償,從而導致“神經網絡以特殊不同的方式發展和聯繫,並導致典型的行為變化”。

至於格呂特(Grüter)如何發現他的臉失明,他的妻子在PBS上看到了一個電視節目,講述了一個患有嚴重形式的面部失明的人。格呂特回憶說:“我的妻子說,'可能是你,'我說,'不,'' “從某種意義上說,我並不是真的遭受痛苦,但她是對的。 ”

- 十大有爭議的精神疾病

- 您對大腦不了解的10件事

- 十大怪異的睡眠障礙