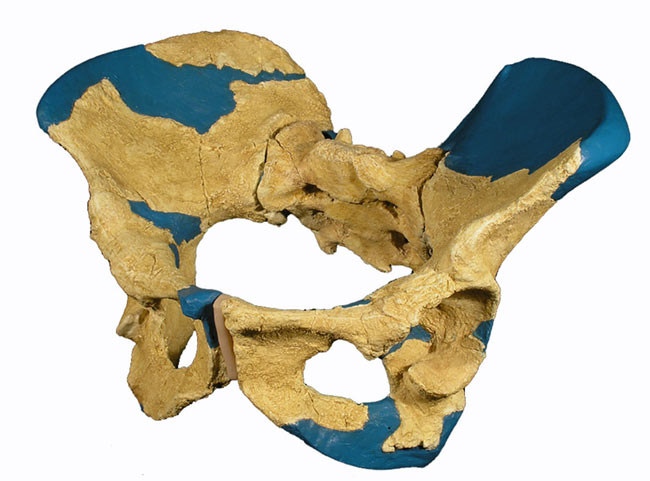

询问任何已经分娩的女人,她会很乐意为现代人类骨盆和婴儿的大头之间的不良态度打蜡。询问任何人类学家,他或她也很乐意用类似的细节来解释痛苦的劳动是进化妥协的产物,以适应直立的步行在一个也有大脑的物种中。人类学家曾经相信,大约240万年前,当两足祖先 伙计在大脑大小上经历了巨大的飞跃。但是最近的公告科学一名120万人男人警报印第安纳大学古人类学家Sileshi Semaw在埃塞俄比亚远处地区发现的骨盆表明,痛苦的劳动是一种相对现代的痛苦。 。出生那个女性的运河男人警报实际上,比典型的现代女性大30%。因此,男人警报与今天相比,出生可能是在公园(或稀树草原)的相对步行。那些女士可能只是停下来,蹲下并推动。他们可能尖叫着,但肯定不需要拉amaze,助产士或剖宫产。无论如何,对于人类学家而言,这个重大新闻是,痛苦的劳动比任何人的想象都要多得多。人类学家是如何弄错的?通常,这是因为他们没有太多的材料可继续。在这个属于露西之前的唯一完整的雌性骨盆,Australopithecus Afarensis日期为320万年前。露西(Lucy)的骨盆显然是为了直立行走而制造的,蹲下的叶片张开叶片以容纳肌肉以保持平衡,但骨盆出口是卵形的,而不是圆形。更重要的是,大脑并没有真正经历过大脑的大量生长,因此研究人员推测出生并不是特别困难。但是一旦人类脑的成长经历了巨大的20%,伙计,古代人类女性一定经历了艰难的出生,因为骨盆的建筑肯定已经像现代版本一样受到限制。那将有那些短刀片,一个向内倾斜的s骨,形成一个容纳我们胆量的碗,以及同样的骨运河,使婴儿成为婴儿的障碍路线和母亲的噩梦。但是新骨盆将所有这些假设提出了疑问。脖子以下的所有内容可能与Homo Habilis开始基本相同。取而代之的是,体型和比例以及雌性骨盆的形状显着不同。如果人类骨盆的当前形状是近期的,那么最终使人体更高,更苗条并且具有更狭窄的出生管。我们只能推测那些选择性力量可能会带来所有的出生痛苦。希望自然选择现在已经解决了这个问题。妇女肯定为生产大脑子小人而做了一些工作。如果Evolution选择甚至大脑的孩子,则必须以我们所有人都必须导航的狭窄而扭曲的隧道来范围内的头部成长。

Meredith F. Small是康奈尔大学的人类学家。她还是“我们的婴儿,我们自己;生物学和文化如何塑造我们父母的方式”的作者(关联)和“我们不满的文化;超越精神疾病的医学模式”(关联)。