中國的「祝融號」月球車配備了探地雷達系統,使其能夠窺視地下火星的表面。

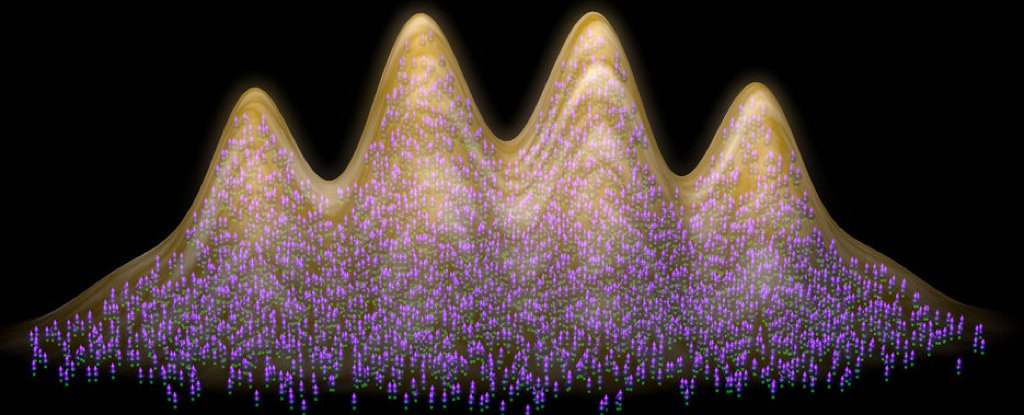

研究人員宣布了對祝融在烏托邦平原著陸點的掃描的新結果,稱他們在機器人的整個旅程中發現了位於約 35 公尺深度的不規則多邊形楔子。

這些物體的直徑從幾公分到幾十公尺不等。 科學家認為,這些被埋藏的多邊形是數十億年前火星上的凍融循環所造成的,但它們也可能是冷卻熔岩流形成的火山。

祝融號火星車於2021年5月15日登陸火星,使中國成為第二個成功登陸火星的國家。

這輛可愛的火星車以中國火神命名,探索了它的著陸點,發回了照片(包括用遠程相機拍攝的與著陸器的自拍照),研究了火星的地形,並用探地雷達進行了測量。

「祝融號」的主要任務壽命為三個地球月,但它在進入計劃的休眠之前成功運行了一個地球年多一點。 然而,自 2022 年 5 月以來,該火星車就再也沒有音訊。

中國科學院地質與地球物理研究所研究祝融數據的研究人員表示,探地雷達為歐空局火星快車和中國自己的天問一號軌道飛行器等任務的軌道雷達探測提供了重要的補充。

他們表示,原位探地雷達測量可以提供火星車沿線約 100 公尺深度內淺層結構和成分的關鍵局部細節。

烏托邦平原是烏托邦內的一個大平原,烏托邦是火星上(也在太陽系中)公認的最大撞擊盆地,估計直徑為 3,300 公里。 火星車在其生命週期內總共行駛了 1,921 公尺。

張雷領導的研究人員,他們在發表的論文中寫道自然,火星車的雷達在約 1.2 公里的距離內檢測到了 16 個多邊形楔形物,這表明烏托邦平原下廣泛分佈著類似的地形。

這些檢測到的特徵可能形成於370 至29 億年前,火星上的晚赫斯珀裡亞-早亞馬遜時期,「可能是隨著古代潮濕環境的停止而形成的。古多邊形地形,無論是否被侵蝕,隨後都被掩埋了」透過後來的地質作用。

雖然在火星的幾個區域都發現了多邊形地形從之前的許多任務,這是第一次有跡象顯示埋藏多邊形特徵。

研究人員寫道,埋藏的多邊形地形需要寒冷的環境,這可能與早期火星烏托邦平原南部的水/冰凍融過程有關。

「楔子中凍融過程所需的水和冰的存在可能來自火星地下含水層的低溫吸力引起的水分遷移、空氣中的降雪或孔隙冰沉積的蒸汽擴散,」該論文解釋。

來自祝融雷達資料的早期研究顯示同一時間範圍內的多次洪水在烏托邦平原地表下形成了多層。

雖然新報紙r顯示最可能的形成機制是乾燥的濕沉積物引起的土壤收縮,產生泥裂,然而,冷卻熔岩的收縮也可能產生熱收縮開裂。

不管怎樣,他們指出火星氣候的巨大變化是多邊形形成的原因。

研究人員寫道:“埋藏的古多邊形地形上覆蓋材料的地下結構表明,此後一段時間發生了顯著的古氣候轉變。”

“大約35米深度上下的對比代表了古代火星時期水活動或熱條件的顯著變化,這意味著中低緯度地區發生了氣候劇變。”