大約11,000年前,人類意識到,某些動物比長矛的另一端更好。我們開始哄騙它們進入定居點,逐漸塑造其本質,以更好地滿足我們對食物,勞動和陪伴的需求。在千年中,我們涉足了許多物種的馴化。但是,只有少數(最著名的是牛,山羊,羊,雞,豬,狗,狗和貓)證明了自己是如此有用,以至於他們在全球範圍內都陷入困境,幾乎在任何地方都在繁榮。

但是為什麼只是那些動物呢?為什麼不犀牛,老虎,斑馬或其他數百種似乎沒有裁員的生物中的任何一個,因此降級到地球土地上不斷增加的份額和資源?

根據進化生理學家兼地理學家賈里德·戴蒙德(Jared Diamond)的說法,他在其廣受好評的著作《槍支,細菌和鋼》(Norton,1997)中說,動物必須滿足馴化的六個標準。許多物種接近,但很少有人適合該法案。

首先,家畜不能是挑食者;他們必須能夠在人類定居點內和周圍找到足夠的食物來生存。草食動物,例如牛和綿羊,必須能夠在草地上覓食並吃我們多餘的穀物供應。食肉動物,例如狗和貓,必須願意在人類的廢物和廢料上清除這些雜物吸引的害蟲。

第二,只有動物迅速到達成熟度相對於人類的壽命值得考慮。我們不能浪費太多時間餵養和照顧動物,然後才能生長到足以進行工作或屠殺的時間。不滿足這一要求,可以阻止大象實現廣泛的馴化;它們可以被馴服,是好工人,但需要15年才能達到成人規模。

第三,馴養的物種必須是願意被囚禁。飼養時繁殖時是領土的生物,例如羚羊,不能保存在擁擠的圍欄中。儘管古埃及人尊敬寵物獵豹,但大貓就不會繁殖精心製作的求愛儀式(包括長距離奔跑),因此他們從未實現過馴化。

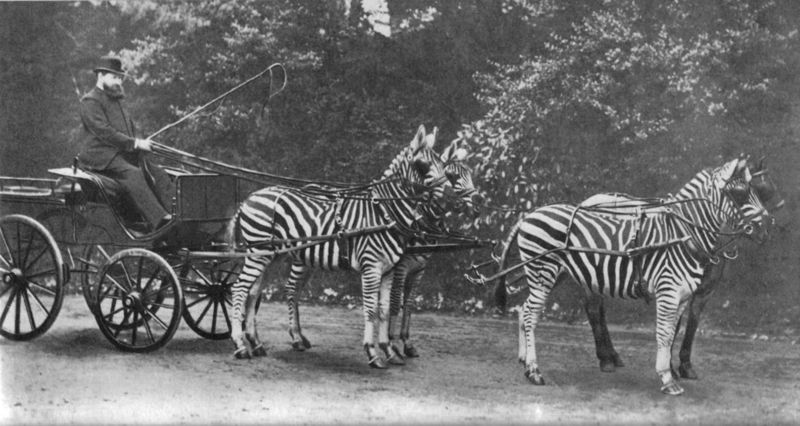

第四,馴養的動物必須是天生溫順。例如,牛和綿羊通常很隨和,但是非洲水牛和美國野牛對人類來說是不可預測的,而且對人類高度危險,因此前兩個物種已經實現了廣泛的馴化,而後一對則沒有。同樣,斑馬雖然與馬密切相關,但通常更具侵略性,這可以解釋為什麼僅在極少數情況下才馴服斑馬。 (一些進化的生物學家並不認為陶藝是馴化的標準,因為許多家畜都來自非常激進的物種,例如狼的狗。)

第五,家畜不能強烈恐慌和逃跑當嚇了一跳。這排除了大多數鹿和瞪羚的物種,它們具有飛揚的氣質和強大的飛躍,使它們能夠在高圍欄上逃脫。綿羊雖然驚慌失措,但也有羊群的本能,這會使它們在緊張時保持近距離。這意味著他們可以被放棄。

最後,除貓外,所有主要的家養動物符合社會等級制度由強大的領導力主導。這使我們能夠輕鬆地修改它們,以便他們認識到他們的人類看護人為背包負責人。

在Twitter上關注Natalie Wolchover @Nattyover。在Twitter @上關註生活中的小謎llmysteries,然後加入我們Facebook。