晶體管是可以由電信號觸發的微小開關。它們是微芯片的基本構建塊,大致定義了電動設備和電子設備之間的差異。他們滲透到我們日常生活中的許多方面,從牛奶紙箱到筆記本電腦,都說明了它們的用處。

晶體管如何工作?

傳統的機械開關可以通過物理連接(或斷開連接)導線的兩端啟用或禁用電流。在晶體管中,信號告訴設備進行或隔離,從而實現或禁用電流。在某些情況下,這種像絕緣子一樣行動的特性和其他指揮在其他情況下是特殊類別的“半導體”的特殊類別。

在我們深入研究這種行為的工作方式及其如何利用之前,讓我們了解為什麼這種觸發能力如此重要。

信號觸發開關的實用程序

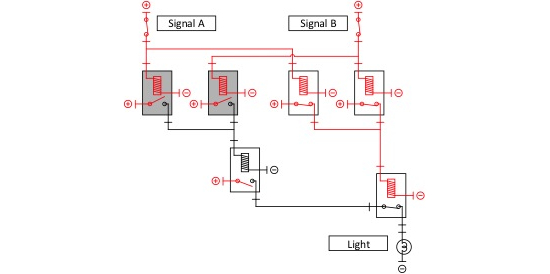

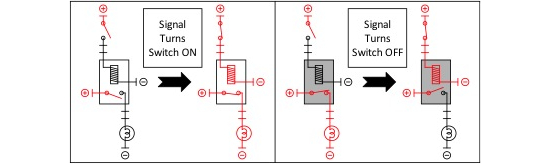

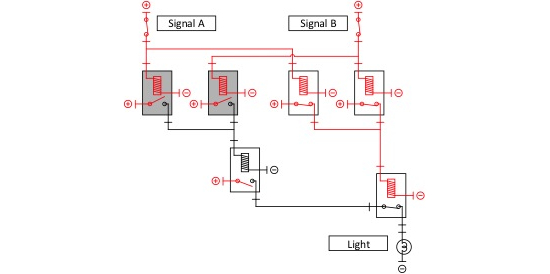

第一個信號觸發的開關是繼電器。繼電器使用電氣磁體來翻轉磁開關。在這裡,我們看到了兩種類型的繼電器:一個信號打開開關的地方;另一個信號關閉開關的地方:

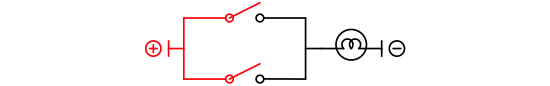

要了解信號觸發的開關如何啟用計算,請首先想像一個帶有兩個開關和一個燈的電池。我們可以將它們連接到兩種方式。串聯兩個都開關需要打開,以使燈打開。這稱為“布爾和”行為:

並聯,兩者兼而有之開關需要打開,以使燈打開。這稱為“布爾或”行為:

如果我們希望燈光轉動怎麼辦在如果任何一個開啟,但是離開如果兩個都開關還是開?此類行為稱為“專有或。”的“布爾Xor”。與眾不同,或者是不可能的為了實現ON/OFF開關來實現XOR行為……也就是說,除非我們有一些手段觸髮帶有另一個開關信號的開關。這是執行XOR行為的繼電器電路:

了解XOR行為是使我們能夠在添加時“攜帶10”的原因,很明顯為什麼信號觸發的開關對計算如此重要。可以為各種計算構建類似的電路,包括加法,減法,乘法,除法,二進制(基本2)和十進制(基本10)之間的轉換等等。我們計算能力的唯一限制是我們可以使用多少個信號觸發的開關。所有計算器和計算機都通過這種方法實現了神秘的力量。

通過向後循環信號,也通過信號觸發的開關使某些內存成為可能。儘管這種信息存儲方法已將磁性和光學介質的後座帶到了座椅上,但對於某些現代計算機操作(例如高速緩存)仍然很重要。

中繼計算機

自1824年發現電磁體以來,已經使用了繼電器,尤其是1837年電報的發明- 直到20世紀,它們才能用於計算。著名的繼電器計算機包括Z1至Z3(1938-1941)和哈佛大學I和II(1944和1947)。繼電器的問題在於它們的電磁體消耗了很多功率,所有浪費的能量都會變成熱量。為此,中繼計算機需要大量冷卻。最重要的是,繼電器具有運動部件,因此它們容易闖入。

真空管

繼電器的後繼是真空管。這些管子不依賴磁開關,而是依靠“熱效應”和類似於昏暗的燈泡。真空管在整個19世紀與燈泡並聯開發,並於1906年首次在放大電路中使用。儘管沒有運動部件,但它們的細絲僅在燃燒之前才有很長時間的作用,並且它們的密封玻璃構造易於實現其他故障手段。

了解真空管的放大是如何簡單的,就像了解揚聲器那樣不過是一塊織物,它取決於其背後的電線是打開還是關閉的織物。如果我們將信號饋送到信號觸發的開關中,我們可以使用低功率信號來操作非常大的揚聲器。因為真空管比繼電器更快地工作,所以它們可以跟上人類言語和音樂中使用的開/關頻率。

使用真空管的第一台可編程計算機是1943年的巨像,該巨像是為了破解第二次世界大戰期間的代碼。它有17,000多個管。後來,1946年的Eniac成為第一台電子計算機能夠解決大量的數值問題,也有大約17,000個管子。平均而言,每兩天一次,一根管一次失敗,花了15分鐘才能找到和替換。

最後,晶體管!

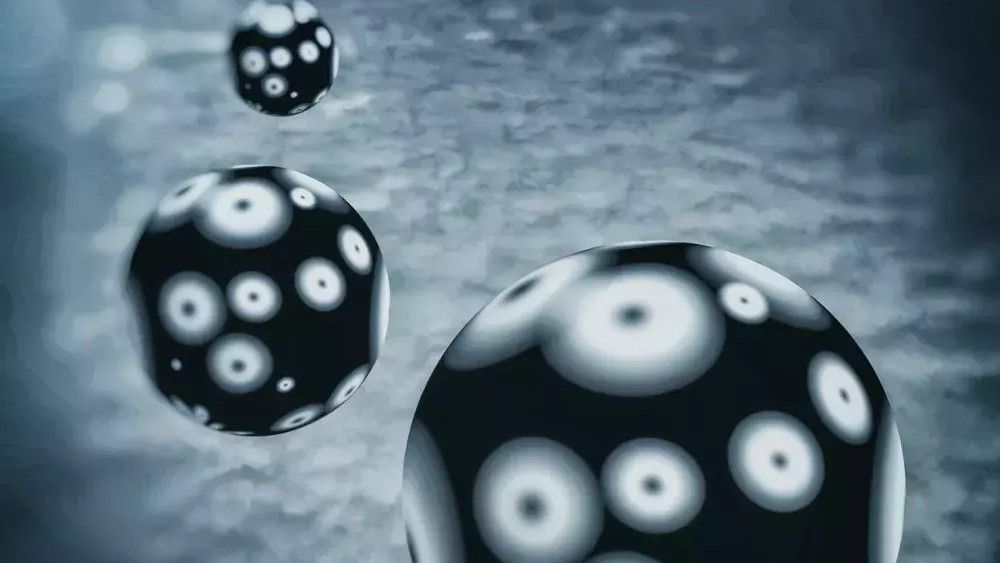

晶體管(Portmanteaux反式mitter”和“ res迭代”)依靠被稱為“電子孔”的量子力學怪癖。一個孔是在一個在半導體材料中存在的電子,通過向晶體管引入電信號,將電場迫使孔和電子交換位置,從而使晶體管的區域允許通常隔離開發(或vice)。

由於約翰·巴丁(John Bardeen),沃爾特·布拉特(Walter Brattain)和威廉·肖克利(William Shockley)的工作,第一個“點接觸”晶體管出現在1947年。請記住,電子僅在1878年才發現,而Max Planck的第一個量子假設僅在1900年作出。最重要的是,高質量的半導體材料僅在1940年代可用。

點接觸晶體管很快被“雙極連接”晶體管(BJTS)和“田間效應”晶體管(FET)取代。 BJT和FET都依賴一種稱為“摻雜”的做法。用硼摻雜矽會產生一種材料,具有豐富的電子孔,稱為“ P型”矽。同樣,用磷摻雜矽也會產生一種材料,具有豐富的電子“ N型”矽。 BJT由三層交替的矽類型製成,因此具有“ PNP”或“ NPN”配置。 FET是通過將一種矽的兩條井蝕刻到另一個通道中的,因此具有“ N通道”或“ P通道”配置。 PNP晶體管和N通道晶體管的功能類似於“信號開關”繼電器和管。同樣,NPN晶體管和P通道晶體管的功能類似於“信號關閉”繼電器和管。

晶體管比真空管的研究要多得多。如此之多,以至於沒有任何技術能超越它們;他們今天仍然使用。

綜合電路和摩爾定律

第一台晶體管計算機是由曼徹斯特大學(University of Manchester)建造的,它使用200點接觸晶體管建造,這是較早的繼電器和真空管計算機的風格。這種接線方式的單個晶體管很快就失去了實踐,這要歸功於BJT和FET可以在集成電路(ICS)中製造。這意味著可以通過特殊的方式處理一塊晶體矽,以將多個晶體管生長在已經到位的情況下。

第一個IC建於1971年。從那年起,晶體管的數量越來越小,因此適合IC的數量大約每兩年翻了一番,這種趨勢被稱為“摩爾定律。 ”在那時,現在的計算機幾乎是現代生活的滲透性(尤其是計算機的中央處理器),大約有20億晶體管,而摩爾定律中的跨度為22個納米。