印度洋海嘯是最嚴重的自然災害在歷史上。巨大的海浪襲擊了南亞和東非的國家,幾乎沒有警告,造成243,000人喪生。毀滅性的破壞在世界各地的電視屏幕上播放,由搖搖欲墜的家庭視頻餵養。對印度尼西亞,斯里蘭卡,泰國和其他地方的破壞的援助,援助的湧入是前所未有的。

這場災難引起了人們對海嘯並促使各國將資金抽入研究和警告系統。今天(12月26日),在致命的海嘯十週年紀念日,大大擴展了地震監視器和海洋浮標的網絡。殺手浪在印度洋,太平洋和加勒比海。實際上,海嘯專家現在可以預測海嘯到達前幾小時會如何氾濫的海岸線。

但是在海嘯威脅下,每個人都挽救生命。災難專家說,沒有任何警告將幫助那些需要立即避開海灘的人。 [10個改變歷史的海嘯這是給出的

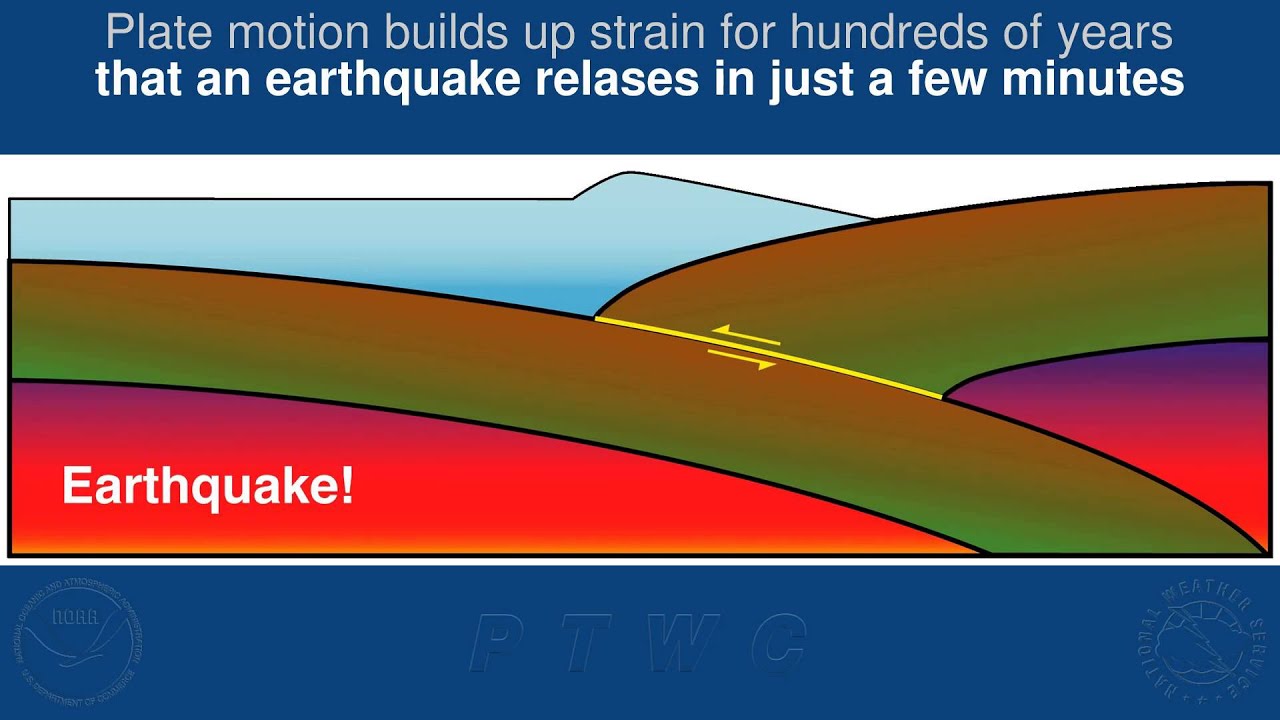

“很多時候,您不會在這些區域附近收到任何警告大地震,因此,我們必須準備公眾解釋這些跡象並生存。 ”國家海洋和大氣管理局(NOAA)海嘯計劃的負責人邁克·安格夫(Mike Angove)說,2004年,海嘯浪潮接近印度尼西亞沿海印度尼西亞,僅在九分鐘後,就在九分鐘之後,大量地震停止了地震。

大地震十年 - YouTube

警報

自2004年以來,地質學家發現了保存在蘇門答臘洞穴中的埋藏層中的幾個大海嘯的證據。事實證明,在印度洋中,致命的海浪並不像曾經想像的那樣罕見。 NOAA國家地球物理數據中心的科學家Paula Dunbar說:“在2004年之前,我們在蘇門答臘沿岸有五個致命的海嘯。”她說,在過去的300年中,在印度洋中看到了69個海嘯。

儘管有風險,但沒有海洋海嘯警告系統在該地區。現在,一個耗資4.5億美元的早期網絡已完全運行,儘管它困擾著設備問題。 (根據NOAA的說法,即使是全球監測網絡每年都會失去其浮標的10%。)從頭開始建造,4.5億美元的印度洋海嘯警告系統(IOWTS)包括超過140個地震米,約100多個海平面儀表,大約100個海平面儀表和幾個檢測Tsunamis的浮標。安裝了更多浮標,但它們被破壞或意外摧毀。浮標和儀表有助於檢測地震是否觸發海嘯。

Angove說,檢測到通過海嘯浪潮的海嘯(DART)浮標的全球深海評估和報告的全球網絡也從2004年的六個浮標增加到2014年的60個浮標。

區域海嘯警報中心已在澳大利亞,印度和印度尼西亞建造。中心的科學家決定是否可能基於傳感器網絡的信息,估算可能的大小,然後提醒政府通過警報器,電視,廣播和文本警報發出警告。

向居住在偏遠沿海地區的人們獲取警告是新系統的最大障礙之一。並非所有警告都到達地方一級。並不是每一次海嘯地震都足夠強大,可以嚇到人們遠離海岸線。在蘇門答臘的Mentawai群島中,2010年的海嘯殺害了400多人,因為居民在地震和海嘯到來之間的短時間內未能撤離。根據南加州大學的一項調查,儘管島民在2007年地震後自我撤消,但這種搖動根本不足以引發人們對海嘯的恐懼。海嘯研究中心。區域海嘯警報系統也沒有明確的警告。

伊利諾伊州埃文斯頓西北大學的地震學家埃米爾·奧卡爾(Emile Okal)在舊金山舉行的美國地球物理聯盟(AGU)年度會議上說:“海嘯地震仍然是一個重大挑戰。” [Orissa)破壞浪潮:歷史上的8個最大海嘯這是給出的

如何製作海嘯 - YouTube

從小時到幾分鐘

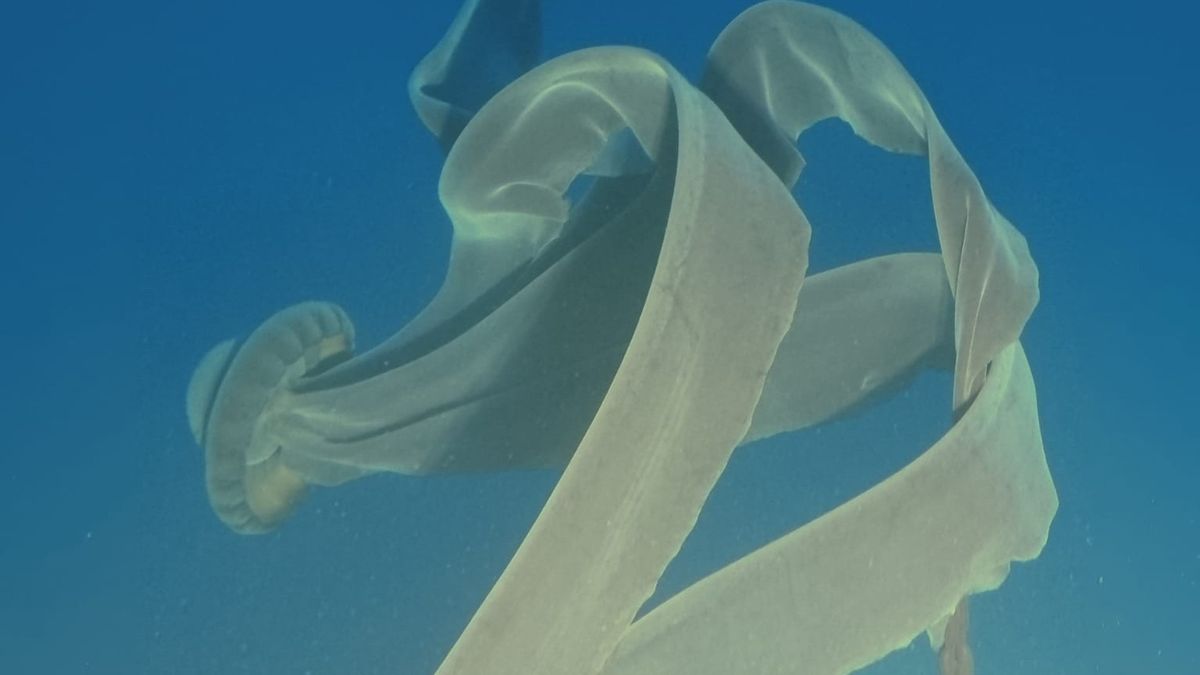

另一個障礙是學習如何準確預測反映海嘯波。這2004印度洋海嘯島鏈旁的ricchet,一些最嚴重的洪水在斯里蘭卡和西澳大利亞州等地方出乎意料地到來。

西澳大利亞大學海嘯專家Charitha Pattiaratchi回憶說:“我在路中間找到了一條船,那時知道這是一艘海嘯。” “我回到科倫坡,告訴人們不用擔心,這是安全的,沒有更多的波浪即將來臨,但是20分鐘後,我一直站著7米(23英尺)的水,兩個小時後,還有更多的波浪即將來臨。”

海嘯的警告只能在海底地震升高或降低海底後僅五分鐘,從而引發海嘯。為了對波浪影響的更詳細的預測,例如洪水的程度,科學家依靠地震儀,GPS站,潮汐計和浮標系統收集的數據,這是由衛星傳遞到警告中心的。然後將數據轉換為詳細的海嘯模擬,這些基於2,000多個現實生活中的例子。

NOAA Pacific Marine Environmental Lab前董事Eddie Bernard在12月15日舉行的新聞發布會上說:“海嘯就像在池塘里放一塊岩石,但並不統一。”

NOAA海嘯研究中心主任Vasily Titov說,在發生地震後,NOAA海嘯警告中心的科學家現在花了一個小時來弄清海嘯預測的細節。當波浪將到達海岸線和港口時,結果項目會估算海嘯引起的電流並衡量海浪的高度。

該機構的目標是大大減少長達一個小時的延遲。蒂托夫說:“我們現在正想在五分鐘內完成。”這意味著建立地震網絡,從海平面傳感器中獲得更快的響應,並加快計算機預測。

蒂托夫說:“當這三個組件融合在一起時,我們就可以節省所有人。”

關注貝基·奧斯金(Becky Oskin)@Beckyoskin。遵循現場科學@livescience,,,,Facebook和Google+。最初出版現場科學。