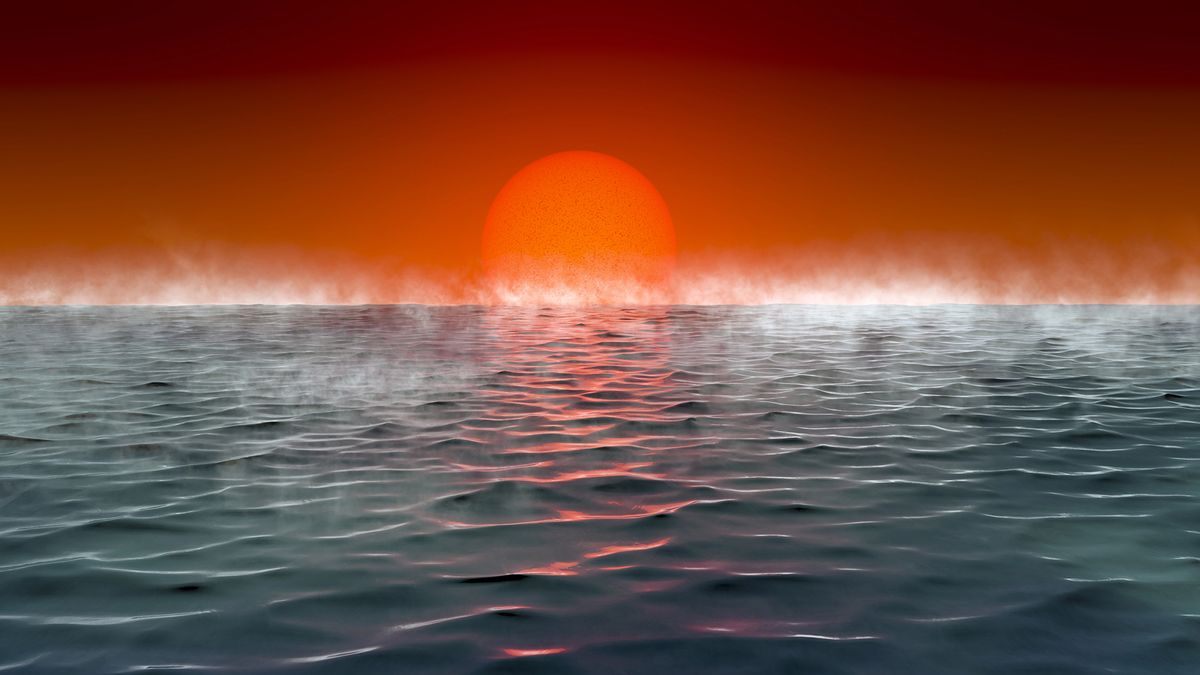

2004年底和2005年初,災難性的地震震撼了蘇門答臘,這是印度尼西亞西部的一個小島。兩次地震均在記錄下最大的地震中,沿著同樣的過錯僅幾個月的時間,但第一次地震產生了現代歷史上最致命的海嘯,而第二枚地震的海嘯的戲劇性卻不那麼戲劇性。一項新研究揭示了原因。

2004年12月26日A 9.1級海底地震在蘇門答臘附近隆隆聲,向北延伸了750英里(1,200公里)。由印度洋造成的海嘯破壞了海岸線,海嘯高達100英尺(30米)。超過230,000人死亡,數以百萬計的人無家可歸。

三個月後的2005年,一場8.7級地震立即襲擊了南部,並觸發了較小的海嘯,造成1,300人喪生。科學家不確定為什麼這些地震產生的海嘯是如此不同,因為破裂是破裂的相同故障的相鄰段地殼中的裂縫。

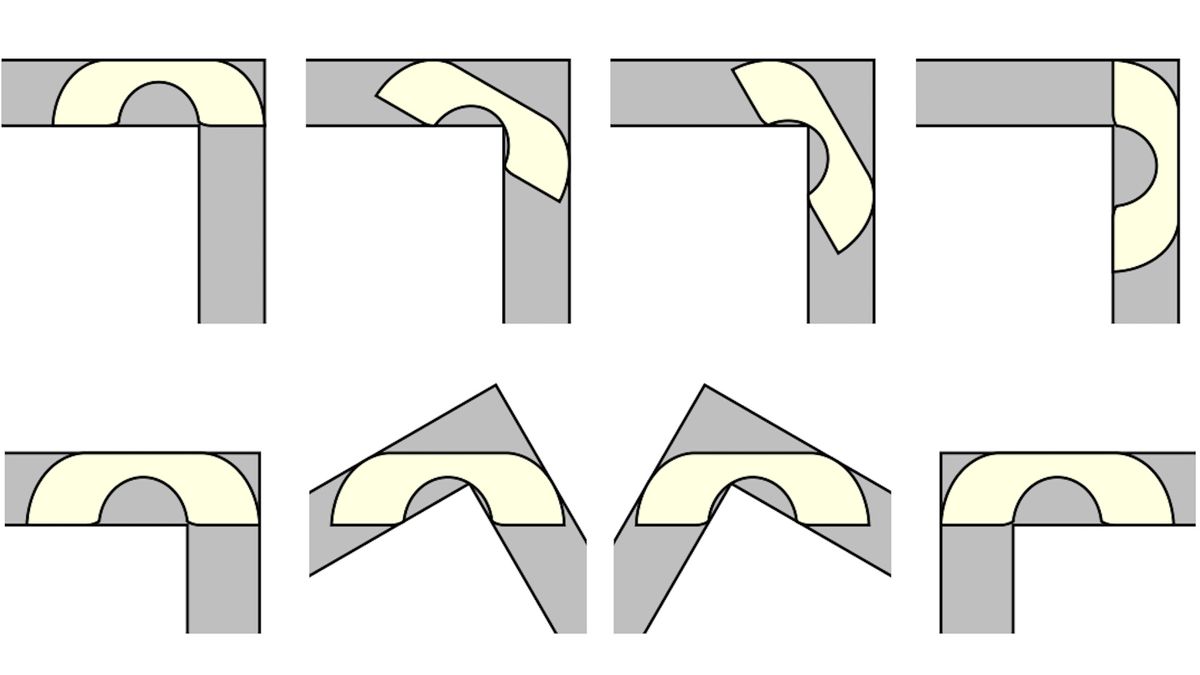

這項新的研究在7月9日的《科學》雜誌上詳細介紹,透露,2004年破裂的斷層部分比隨後的地震能夠移動更多的海底。因為海嘯波是產生的通過海底的運動,巨大的水下槳式地震造成了更多的海底,從而產生了更大的海嘯。

地質學家兼研究合著者西蒙·迪恩(Simon Dean)說:“這兩次地震發生在同一斷層系統上,在海床下啟動了19至25英里(30至40公里)。” “我們的結果將有助於我們理解為什麼在地震滑移期間,斷層的不同部分的行為會有所不同,從而影響海嘯的一代。這對於充分的危害評估和緩解至關重要。”

聽起來海底

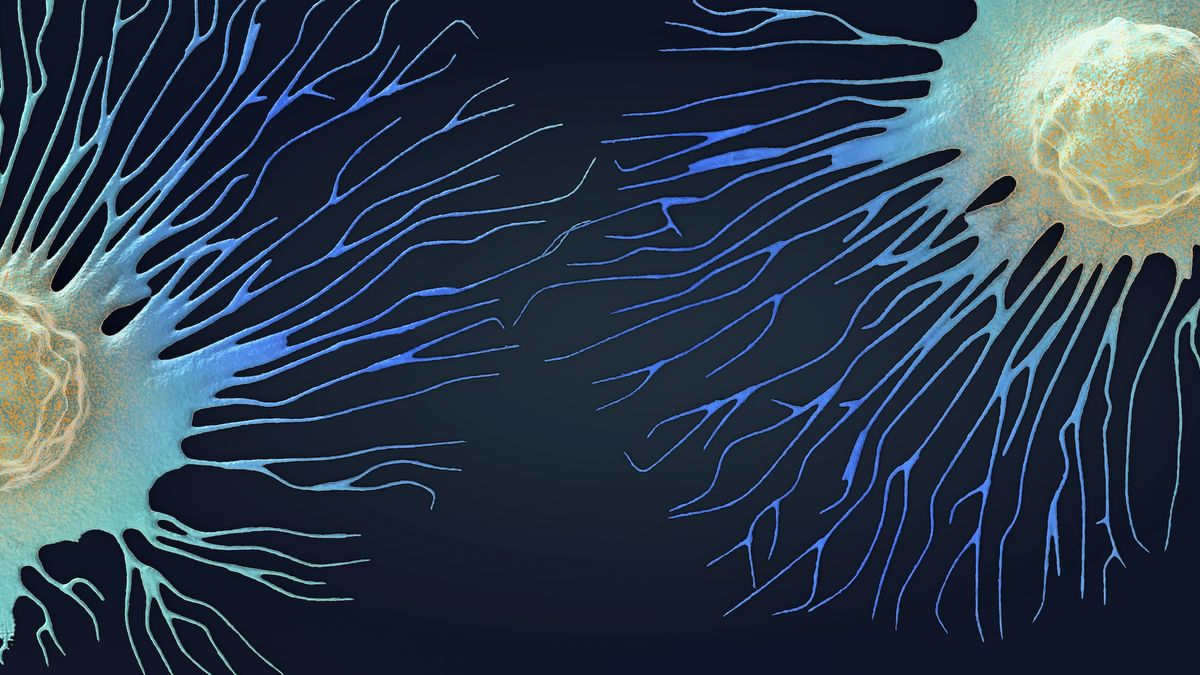

科學家在研究船Sonne上工作,使用地震儀器用聲波探測海底下的沉積物層。探針表明,2004年斷層是比周圍岩石較低的密度斷層區。這有助於斷層在第一次地震期間靠近海底。

在2005年移動的斷層段中,沒有證據表明這種低密度斷層區域,這解釋了為什麼其海嘯較小。

研究人員在2004年地震的破裂區域發現了許多其他不尋常的特徵,例如海底地形,變形的沉積物以及主要地震後小地震(餘震)的位置。

海嘯威脅較高

蘇門答臘經常發生地震活動,因為它位於地球兩個構造板的邊界附近岩石盤子漂浮在灼熱的地球內,被稱為地函。地震發生在所謂的俯衝帶,例如印度尼西亞以西的一個,當時一個構造板被強迫在另一個板塊下。板塊粘在彼此之間,而不是平穩地滑動,而能量會積聚,直到最終破裂或破裂,從而釋放了將能量作為地震。

通過將印度尼西亞以西的俯衝帶與世界各地的其他俯衝區進行比較,研究小組認為,2004年蘇門答臘地震地區非常不尋常,這表明該地區的海嘯危害可能特別高。

“通過了解使特定地區在地震和海嘯方面更加危險的參數,我們可以談到其他邊緣的潛在危害,”奧斯汀分校的合著者肖恩·古利克(Sean Gulick)說。 “我們需要檢查什麼限制地震的大小以及哪些特性有助於海嘯形成。”