研究人員說,在極端深海環境中生存的魚類已經形成了相同的遺傳突變,儘管分開進化並在不同的時間發展。

科學家還發現了魚類的工業化學品和瑪麗安娜·塔奇(Mariana Trench),這意味著人造污染物可以到達地球上一些最深的環境。

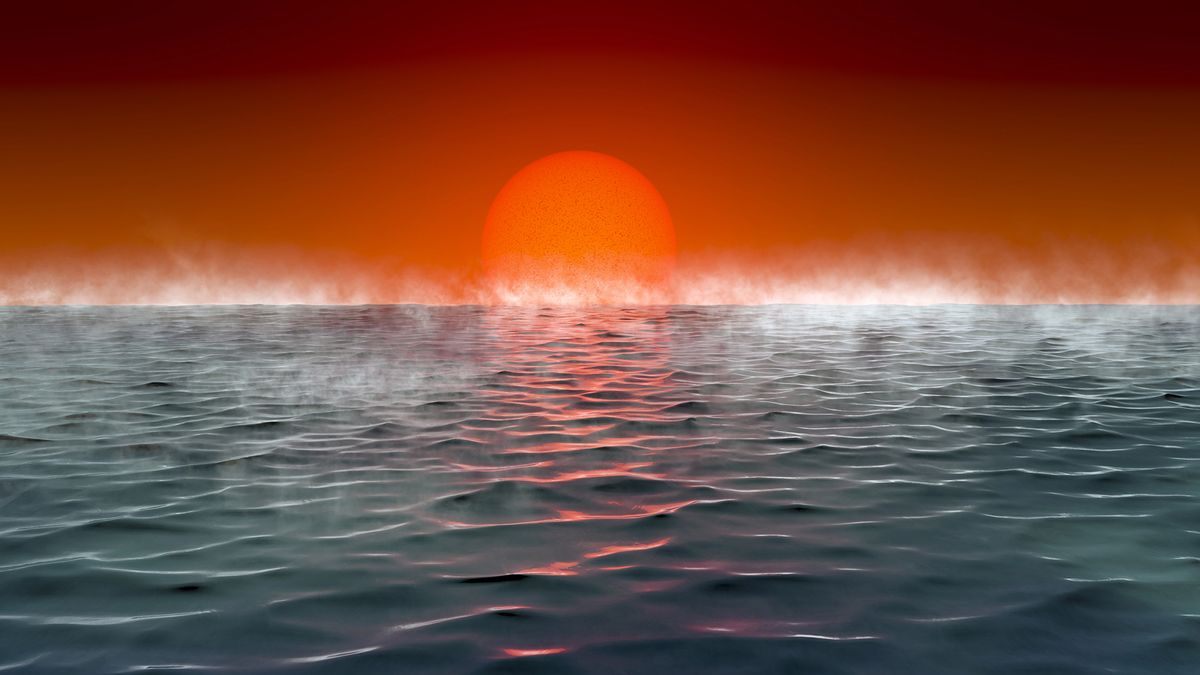

深海魚類已經開發出獨特的適應性,可以在極端的壓力,低溫和幾乎完全的黑暗中生存下來。這些物種通過獨特的骨骼結構,改變的晝夜節律以及對低光進行的微調或依賴非視覺感官的視力來適應極端條件。

在一項新研究中3月6日發表在蜂窩雜誌上,研究人員分析了居住在哈達爾區(該地區深約19,700英尺(6,000米)深到以下的地區,包括蝸牛魚,焦油和蜥蜴魚的DNA,包括蝸牛,凝血魚和蜥蜴魚,以更好地了解它們在這種極端條件下的發展方式。

研究人員使用船員的潛艇和遠程操作的車輛收集了水面以下約3,900至25,300英尺(1,200至7,700 m)的樣品,瑪麗安娜·塔奇(Mariana Trench)在太平洋和印度洋的其他戰es中。

追踪深海魚類的演變,研究人員的分析表明,所研究的八種魚類譜系在不同的時間進入了深海環境:最早的可能在早期進入深海白堊紀時期(大約1.45億年前),而其他人則在古近紀(6600萬至2300萬年前)達到了它,而有些物種在最近的新金紀期(2300萬至260萬年前)。

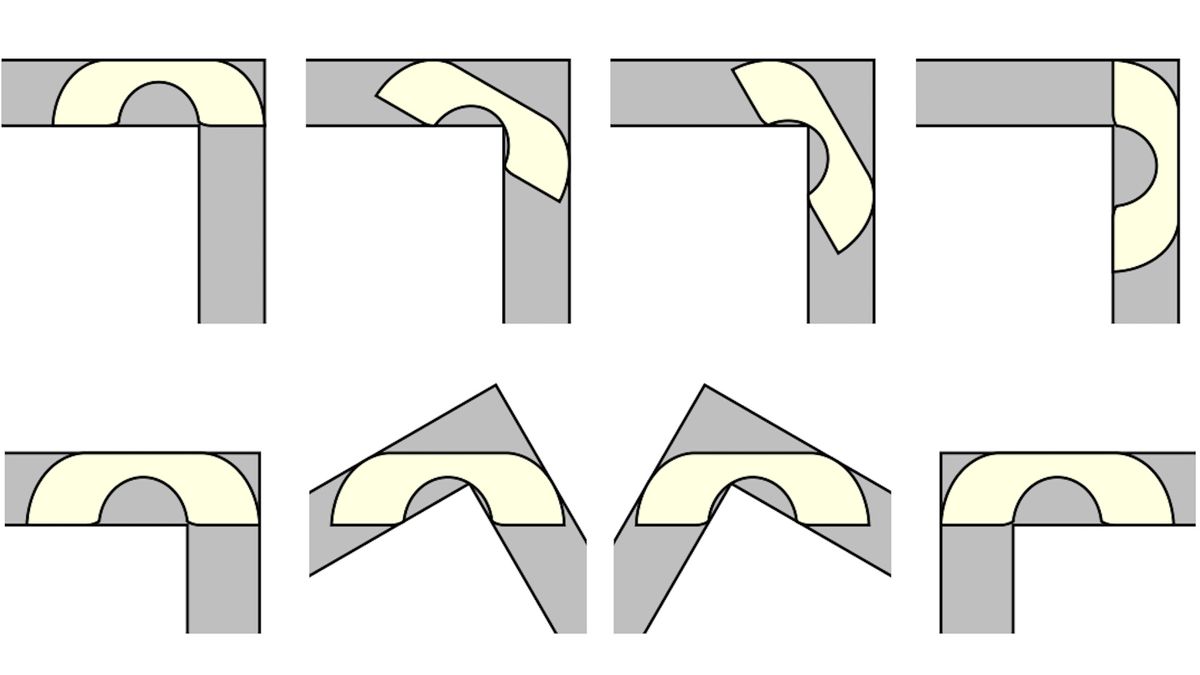

儘管不同的時間表使其成為深海,但所有生活在9,800英尺(3,000 m)以下(3,000 m)以下的魚顯示了RTF1中相同類型的突變 基因控制DNA的編碼和表達方式。研究作者至少在9,800英尺以下的深海漁線中至少發生了九次突變。一西北理工大學的生態學家在一封電子郵件中告訴現場科學。

這意味著,由於相同的深海環境,而不是共同的進化祖先的結果,所有這些魚類都會分別發展出相同的突變,這表明深海條件如何塑造了這些物種的生物學。

有關的:瑪麗安娜的溝渠有多深?

“這項研究表明,儘管源自生命的魚樹的不同分支,但深海魚類已經進化了相似的遺傳適應,以在深海的嚴酷環境中生存 - 冷,深色和高壓,”Ricardo Betancur加州大學聖地亞哥分校的一名未成年人的魚類學家在一封電子郵件中告訴Live Science。

這是收斂進化的一個例子,其中無關的物種獨立進化了相似的特徵,以響應類似的條件。 Betancur說:“這是一個有力的提醒,在面臨類似挑戰時,Evolution通常會重複使用相同的有限解決方案 - 在這種情況下,適應深海的極端條件。”

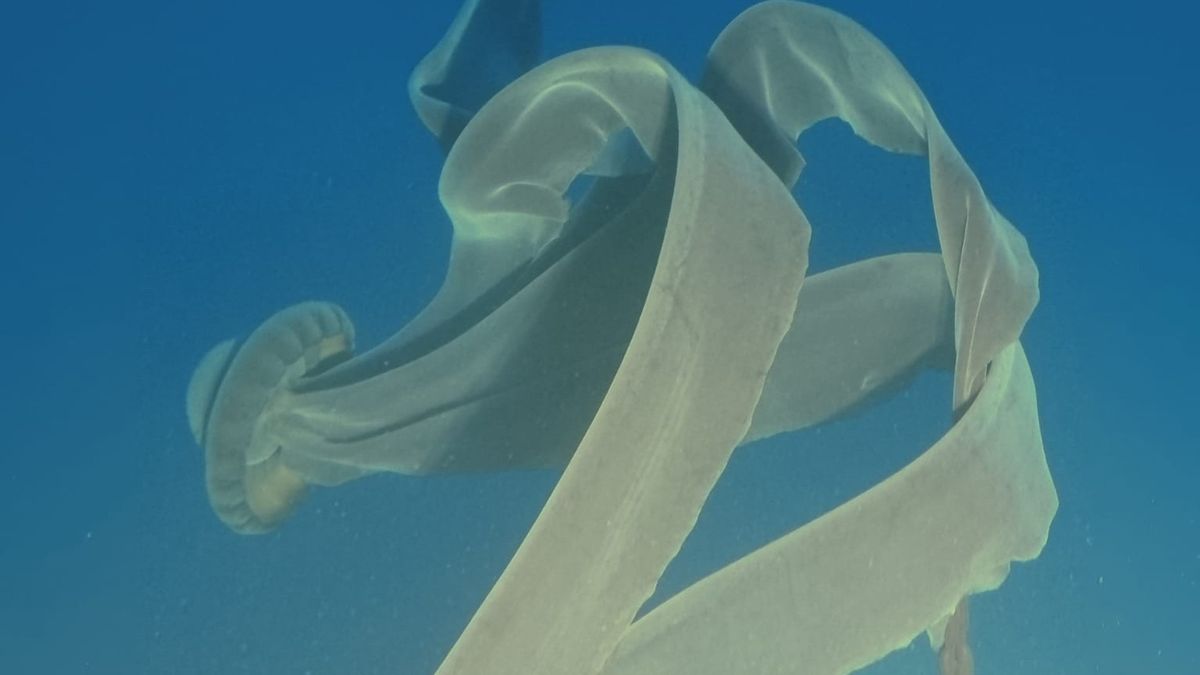

探險隊還揭示了瑪麗安娜(Mariana)溝渠和菲律賓戰trench中的人造污染物。多氯聯苯(PCB) - 有害化學物質科學家發現,直到在1970年代禁止使用電氣設備和電器中 - 污染了Hadal Snailfish的肝組織。

高濃度的PCB和多溴二苯基醚(PBDES),阻燃化學物質在2000年代初期,在消費產品中使用,直到它們不流行為止,在從瑪麗安娜(Mariana)溝渠中深32,800英尺(10,000 m)中提取的沉積物核心中也發現了。

先前的研究還發現了Mariana溝渠中的化學污染物,深海中的微塑料。新發現進一步揭示了人類活動的影響,即使在這個與人類生活相距甚遠的生態系統中也是如此。