作者約翰·格林已經著迷了(結核病)自2019年以來,他首次訪問塞拉利昂的Lakka政府醫院並遇到了一名年輕的結核病患者亨利·里德(Henry Reider)。在他的最新著作中一切都是結核病:我們最致命的感染的歷史和持久性(速成課程,2025年),格林探索了細菌疾病的歷史,強調了其在不同歷史時代的影響。他呼籲關注目前的結核病現實,TB的現實是一種可治癒的疾病,儘管世界各地的嚴重醫療保健不平等,但每年殺死了超過100萬人。

在當今時代,格林認為不公正是結核病病例和死亡的根本原因,我們可以集體選擇糾正這種不公正現象,最後消除了致命的疾病。

有關的:

當時,我對結核病幾乎一無所知。對我來說,這是一種歷史疾病 - 殺死了19世紀抑鬱症的詩人,而不是當時的飽和人類。但是,正如一個朋友曾經告訴我的那樣,“沒有什麼比思考歷史屬於過去那樣特權。”

當我們到達Lakka時,我們立即受到一個自我介紹為亨利的孩子。 “那是我兒子的名字,”我告訴他,他笑了。大多數塞拉利昂人都是多語言的,但是亨利說的英語特別好,尤其是對於一個年齡的孩子來說,這使我們有可能進行對話,這可能超出了我的幾個停止克里奧的短語。我問他他的狀況如何,他說:“先生,我很高興。我受到鼓舞。”他喜歡這個詞。誰不會?鼓舞人心,就像勇氣一樣,我們使自己和他人陷入困境。

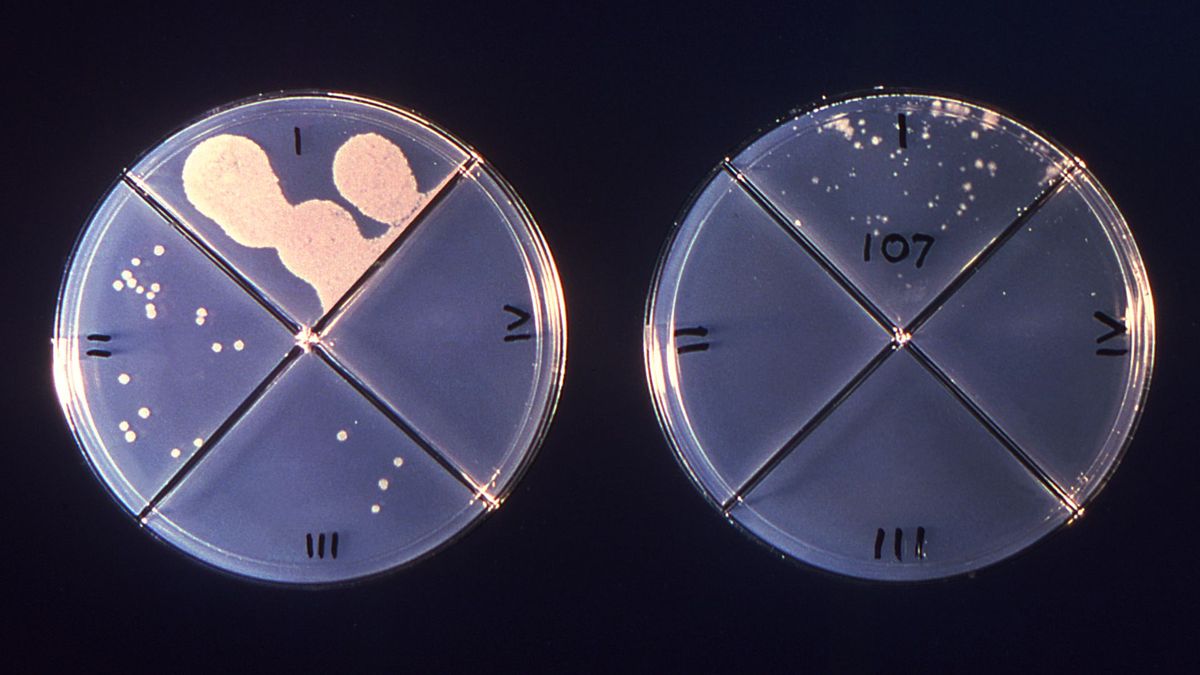

我的兒子亨利(Henry)當時9歲,這個亨利(Henry)看上去大約是同一年齡 - 一個小男孩,有腳腿和愚蠢的微笑。他穿著短褲和一件超大的橄欖球襯衫,幾乎屈膝。亨利抓住了我的T卹,開始在醫院裡走動。他向我展示了技術人員正在通過顯微鏡看的實驗室。亨利(Henry)看著顯微鏡,然後要求我,正如弗里敦(Freetown)的一名年輕女子實驗室技術(Lab Tech)解釋說,即使患者已經接受了標準治療幾個月的治療,該樣本中含有結核病。實驗室技術開始告訴我有關這種“標準療法”的信息,但亨利再次穿上我的襯衫。他帶我穿過病房,這是一群通風不良的建築物,裡面裝有窗戶,薄床墊和沒有廁所的病房。病房裡沒有電力,也沒有一致的自來水。對我來說,房間類似於監獄牢房。在成為結核病醫院之前,Lakka是麻風病隔離設施,感覺就像一個。

在每個房間內,一兩個患者躺在嬰兒床上,通常在他們的側面或背部。幾個坐在他們床的邊緣,向前傾斜。所有這些男人(女人在一個單獨的病房裡)都很瘦。有些人如此瘦弱,以至於他們的皮膚似乎緊緊地纏繞在骨頭上。當我們沿著建築物之間的走廊走去時,亨利和我看著一個年輕人從一個塑料瓶中喝水,然後迅速嘔吐了膽汁和血液的混合物。我本能地轉身離開,但亨利繼續盯著那個男人。

我認為亨利是某人的孩子 - 也許是醫生,也許是護士,或者是一名烹飪或清潔人員。每個人似乎都認識他,每個人都停止工作打招呼,揉頭或擠過他的手。我立即被亨利(Henry)迷住了 - 他擁有我兒子的一些舉止,害羞和對聯繫的熱情渴望的矛盾混合。

亨利最終將我帶回了在醫院入口附近的一個小房間裡見面的一群醫生和護士,然後有一位護士親切地笑著把他笑了起來。

“那個孩子是誰?”我問。

“亨利?”一個護士回答。 “最可愛的男孩。”

“他是我們擔心的患者之一,”米歇爾博士去的一位醫生說。

“他是病人嗎?”我問。

“是的。”

我說:“他是一個可愛的小孩子。” “我希望他會沒事的。”

米歇爾博士告訴我,亨利不是一個小男孩。他十七歲。他之所以很小,是因為他長大了營養不良,然後結核病進一步瘦了。

我說:“他似乎還好。” “精力充沛。他把我帶到醫院周圍。”

Micheal博士解釋說:“這是因為抗生素正在起作用。” “但是我們知道他們的工作不足。我們幾乎可以肯定它們會失敗,這是一個大問題。”他聳了聳肩,抬起。

我不明白很多。

我第一次見到亨利後,我問其中一位護士是否還可以。 “哦,我們愛我們的亨利!”她說。她告訴我,他年輕的生活已經經歷了很多。她說,感謝上帝,亨利被他的母親伊薩圖(Isatu)如此愛,她經常拜訪他,並儘可能地為他帶來額外的食物。 Lakka的大多數患者都沒有遊客。許多人被家人拋棄了。家庭中的結核病病例是羞恥的巨大標誌。但是亨利有伊薩圖。

我意識到這一切都不是他是否還可以的答案。

她告訴我,他真是個幸福的孩子。他為所有人加油打氣。當他能夠上學時,其他孩子稱他為牧師,因為他總是為他們提供祈禱和幫助。

不過,這不是答案。

“我們會為他而戰,”她終於告訴我。

編者註:此摘錄是為了重印而縮短了“一切都是結核病”的第1章。