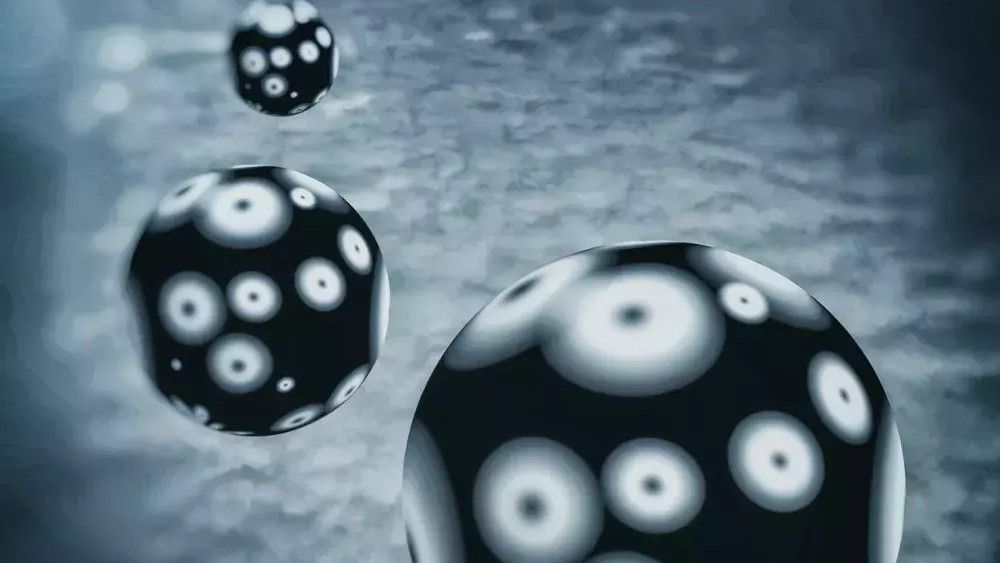

一項新的研究顯示,微型的,人腦的皺紋表面模型可用於彌補活大鼠的大腦中的損傷,從而修復囓齒動物的感覺加工系統中的斷裂連接。研究作者提出,有一天,這樣的微纖維(稱為腦器官)也可能被用來修補人類患者的大腦。

“我認為這是製定修復新策略的第一步腦,“ 說Ha-ciao Isaac Chen博士該研究的高級作者和賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的神經外科助理教授。

最終,可以使用器官來恢復創傷性損傷,侵入性手術或中風,或幫助應對神經退行性疾病的影響,例如帕金森氏症,陳告訴現場科學。他說,但是,我們距在人類中應用這項技術還有很多年。

在周四(2月2日)發表的新研究中細胞幹細胞,陳和他的同事表明,腦形類正器幹細胞可以將其移植到受傷的老鼠的視覺皮層中,首先將來自眼睛的信息發送到處理。

有關的:實驗室成長的人類和猿人的迷你“大腦”揭示了為什麼一個人變得更大

當光在眼睛中撞到視網膜時,發出的電信向“主要”視覺皮層拉開,該消息開始解析眼前任何東西的基本特徵。然後將這些數據轉發到“次級”視覺皮層,這使分析更進一步。在新的研究中,成年大鼠對次級視覺皮層造成重大傷害,研究人員實質上使用類器官塞住了大腦中所得的孔。

在先前的研究中,科學家將單個腦細胞移植到了不同年齡和器官的健康囓齒動物中,進入了非常年輕的,不受傷害的囓齒動物的大腦。 Chen說,通過將類器官移植到較老的,受傷的大鼠中,這項研究標誌著使用類器官修復腦損傷的另一步驟。

該團隊從一種類型的人類幹細胞中生長了器官,該細胞可以引起許多不同類型的細胞。在80天內,研究人員一直使用化學提示將這些幹細胞哄騙成3D團塊,其中包含許多(但不是全部)在人類大腦皮層中發現的細胞類型,即大腦的皺紋外層。皮質包含六層組織層,到第80天,實驗室生長的類型類相似,但有些基本的層。

“這種結構對於定義大腦的實際功能確實非常重要,”陳談到類器官的3D體系結構時說道。但是,儘管組織團塊在許多方面都類似於真正的皮質,但“無論如何它們並不完美。”

為了將每個器官移植到大鼠大腦中,團隊取下了每個囓齒動物頭骨的一塊,將類器官放在內部,並用保護帽密封孔。在手術過程中和之後,大鼠接受了免疫抑製藥物,以防止其身體拒絕移植。

在接下來的三個月中,老鼠的血管滲入類器官,然後,類器官的細胞與其他囓齒動物的視覺處理系統物理交織在一起。

在這段時間內,器官生長略大,獲得了新的細胞並擴展了電線以鏈接到大鼠的腦細胞。研究人員使用熒光示踪劑繪製了這些新連接,該示踪劑表明,類器官通過此電線網絡成功地連接到了視網膜。更重要的是,研究人員展示了大鼠視覺刺激(包括屏幕上的閃光燈和黑白條),並發現他們的類型器可以響應,因為預計完整的視覺皮層。

該團隊沒有對大鼠進行視力或行為測試,以調查其受傷或移植程序後看到的能力如何變化。研究人員現在正在研究此類評估。將來,他們計劃測試是否可以類似地整合類型器官,例如控制運動的運動皮層,並研究哪些因素控制了整合的速度和程度。

此外,團隊希望改善腦器官,以便更好地模仿真正的人腦。陳說:“我們希望更忠實地複制大腦的外觀。”