科學家發現了腸道細菌製造的DNA破壞分子,這可能有助於解釋為什麼患有炎症性腸病(IBD)比沒有病情的結直腸癌率高。

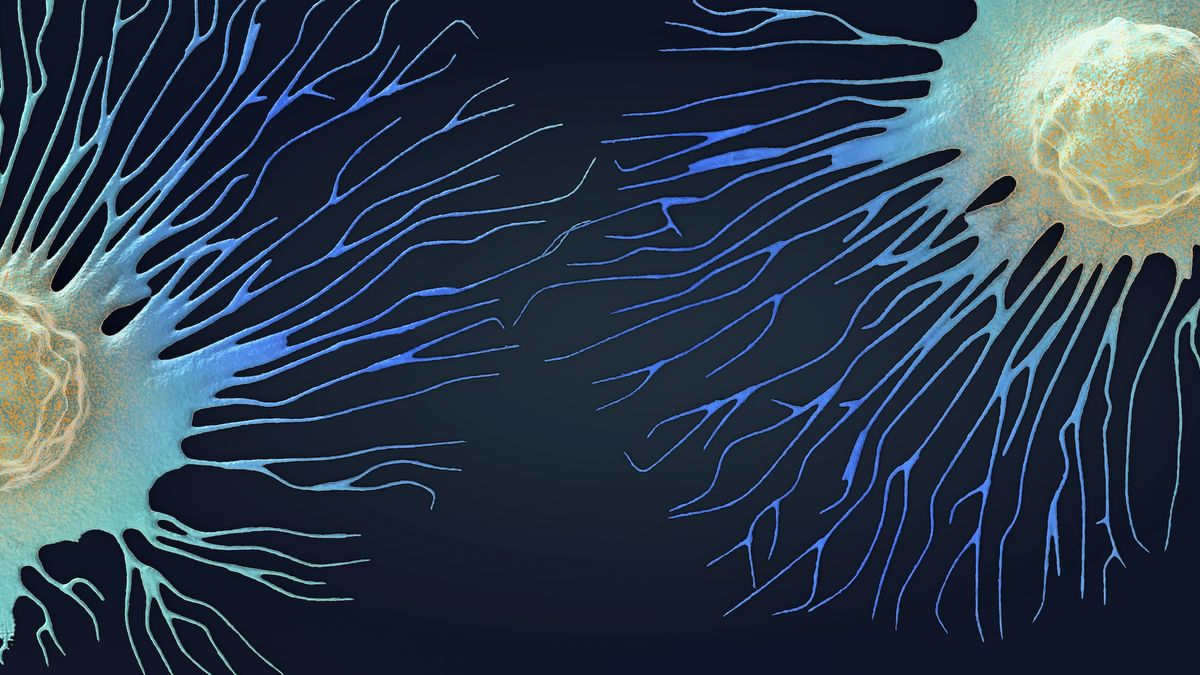

在周四(10月27日)發表的一項新研究中科學,研究人員確定了以前未知類別的DNA破壞分子或遺傳毒素,它們將其命名為“吲哚胺”。這些分子是由Morganella Morganii,細菌這在IBD患者的膽量和結直腸病患者的膽量中增殖癌症。

吲哚胺損壞脫氧核糖核酸在實驗室碟實驗中,還促進了結直腸腫瘤小鼠的癌症生長。通過阻止吲哚胺的產生M. Morganii,科學家發現他們可以預防小鼠的腫瘤生長。

過去,其他腸道蟲子過去與IBD和大腸癌有關。辛西婭·西爾斯(Cynthia Sears)博士,巴爾的摩約翰·霍普金斯大學醫學院的醫學和腫瘤學教授,他沒有參與研究。例如,選擇他們表現出寒意與IBD相關,並產生一種稱為結腸癌的基因毒素,該毒素會損害DNA並驅動小鼠的腫瘤生長。這項新研究增加了我們對其他細菌如何對這些疾病有何貢獻的理解。

西爾斯說:“我們有大量的數據 - 這只是添加到其中的另一件作品 - 將微生物組與結腸疾病和結腸癌聯繫起來。”從長遠來看,這項研究可能會導致篩查工具,這些工具可以通過服用大便樣本來幫助醫生識別出高風險結腸癌風險的患者。這也可能導致預防性治療,從而減少患者膽量中癌症相關細菌的豐度,從而降低其疾病風險。

在這一點上,“我們當然知道那些臨床協會,但我們不知道如何防止它們或破壞它們以降低癌症的風險。” “我們需要在分子水平上弄清楚介體是什麼,以便為患者帶來一些東西。”

為了發現神秘的DNA破壞分子,研究人員首先從11名IBD患者的糞便樣品中篩選了100多種類型的腸道細菌。 (IBD是一個包括潰瘍性結腸炎的術語,導致炎結腸和直腸襯裡的瘡,以及克羅恩病,這會引起消化道的全部或部分炎症,最常見於小腸。 )

該團隊在具有DNA的實驗室菜餚中種植了每種細菌菌株,並確定了損害遺傳分子的18種菌株。從這些菌株中,科學家們發現了細菌產生並測試哪些分子引起DNA損傷。

有趣的是,研究人員觀察到的DNA損傷與結腸癌引起的DNA損傷和被標記的細菌無能為力。研究人員在報告中寫道:“因此,這些數據暗示了先前未識別的微生物源性基因毒素的存在。”

為了表徵一些未知的基因毒素,研究人員放大了M. Morganii以前據報導,在IBD和結腸癌患者的膽量中均普遍存在。通過這項工作,他們不僅發現了吲哚胺,而且還確定了製造它們所需的細菌基因:所謂的天冬氨酸氨基轉移酶(AAT)基因,該基因編碼為酶。

在結直腸癌的小鼠模型中M. MorganiiAAT基因的菌株加劇了腫瘤的生長。但是,通過從細菌中刪除該基因,團隊阻止了吲哚胺被製成,從而停止了癌症的生長。西爾斯說:“他們提供的最好的證據是老鼠研究,這就是使我相信的。”

但是,鼠標模型有其局限性。研究人員使用了“ gnotobiotic”小鼠,這意味著他們精確地選擇了囓齒動物中哪種細菌會生長。他們只包括M. Morganii還有其他七種沒有遺傳毒性的細菌。這使科學家可以觀察到M. Morganii,但沒有捕捉天然腸道微生物組的複雜性,西爾斯說。

需要更多的工作來了解多麼普遍M. Morganii在不同類型的IBD和大腸癌中。 Sears說,與其他基因毒素相比,隨訪研究還需要準確指出吲哚胺如何引起DNA損傷以及這些分子對癌症發展的影響。

她談到新論文時說:“這是第一步。”