埋藏在大藍洞深處的證據表明,加勒比地區的熱帶氣旋變得越來越頻繁,並且在未來幾十年內可能會大幅增加。

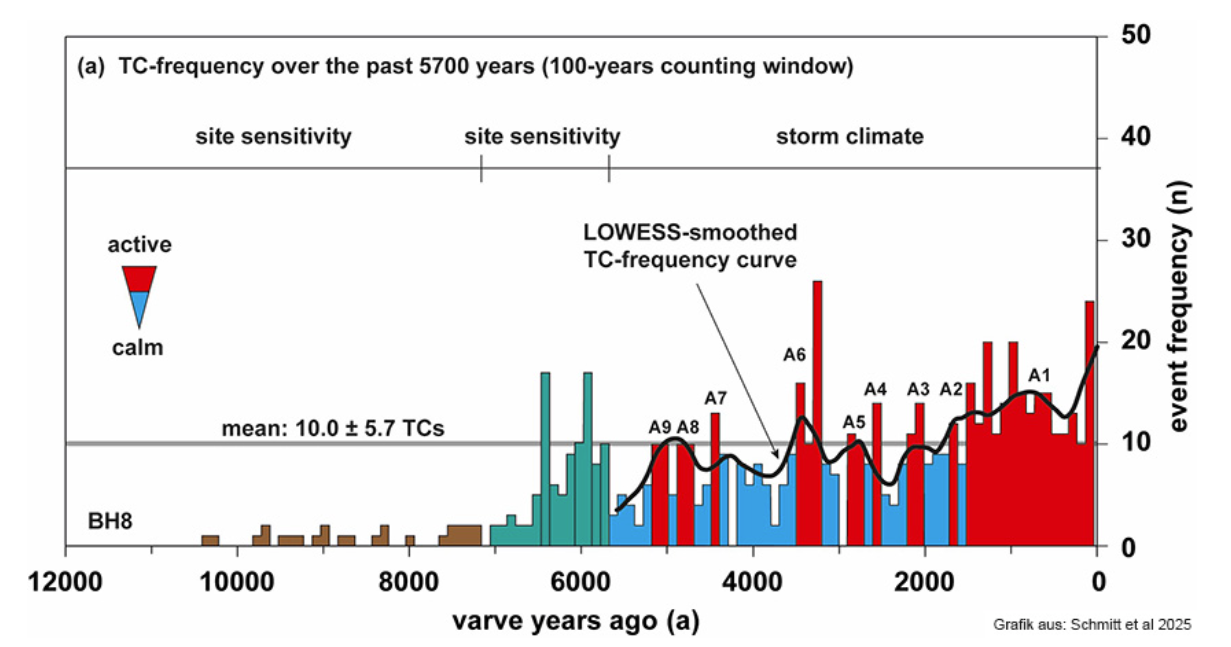

研究人員從距伯利茲海岸約 50 英里(80 公里)的大藍洞天坑中取出了沉積物核心,結果表明熱帶氣旋在過去 5,700 年來的頻率有所增加。科學家們在 3 月 14 日發表在期刊上的一項研究中描述了他們的發現地質學。

“我們研究的一個重要發現是,自距今 5,700 年以來,區域風暴頻率持續增加,”研究主要作者多米尼克·施密特法蘭克福歌德大學生物沉積學研究小組的研究員告訴《生活科學》雜誌。 “值得注意的是,過去二十年里風暴登陸研究地區的頻率比過去六千年要高得多,這清楚地表明了現代全球變暖的影響。”

大藍洞的底部

熱帶氣旋是在溫暖的海水上形成的強烈、旋轉、低壓系統。它們將熱量從海洋傳遞到高層大氣。熱帶氣旋具有極大的破壞性,會產生強風、暴雨和風暴潮。

為了更多地了解這些風暴在很長一段時間內的情況,研究人員從 410 英尺深(125 米)的大藍洞底部提取了沉積物核心。大藍洞是一個巨大的水下沉洞,隨著海平面上升而形成期間,大約一萬年前。該沉積物核心長 98 英尺(30 m),是該地區熱帶風暴最長的連續記錄。

通過分析核心的沉積物層,科學家們可以確定過去 5,700 年來發生的熱帶氣旋的數量。通常每年都會沉積兩層好天氣沉積物,使研究人員能夠像樹的年輪一樣倒計時,並比較風暴事件沉積物層的沉積時間。

研究人員發現,在過去 5,700 年裡,熱帶氣旋變得越來越頻繁,自從我們在工業革命期間開始燃燒化石燃料以來,熱帶氣旋的頻率尤其增加。

施密特說:“在過去的六千年裡,每個世紀都有四到十六次熱帶風暴和颶風經過大藍洞。”然而,僅在過去 20 年裡,研究人員就發現了九場熱帶風暴經過同一地區的證據。

研究人員指出,似乎有兩個因素推動熱帶氣旋的增加。過去幾千年頻率增加的大部分可能是由於熱帶輻合帶(ITCZ)向南遷移所致。

ITCZ是一個靠近赤道的地區,南北半球信風交匯,導致氣壓低、濕度大、雷暴頻繁。 ITCZ 的北緣是颶風主要發展區 (MDR),大西洋大多數熱帶氣旋均在此形成。

由於海面溫度的變化,ITCZ通常在夏季向北移動,在冬季向南移動,但在過去的幾千年中它也一直在穩步向南移動。

施密特解釋說,ITCZ的向南遷移“可能導致大西洋主要風暴發生區向南移動,以及主要風暴軌跡從以前的高緯度地區轉移到現在的低緯度地區”。

暴風雨中的洶湧澎湃

人為造成的全球海洋表面溫度升高研究表明,這些因素可能是最近熱帶風暴激增的原因,並可能導致未來幾十年熱帶氣旋更加頻繁。

施密特說:“過去 20 年的九個現代風暴層表明,該地區的極端天氣事件在 21 世紀將變得更加頻繁。”

研究人員預測,到 2100 年底,多達 45 場熱帶風暴和颶風可能襲擊加勒比海地區。

施密特說:“這個數字遠遠超過了過去 5,700 年的情況。” “這種高風暴頻率的解釋不是氣候或太陽輻射的自然變化,而是工業時代全球逐漸變暖,伴隨著海面溫度快速上升和全球變暖事件,這為風暴的發展和迅速加劇創造了最佳條件。 ”