天文學家剛發現了 83 個由超大質量驅動的類星體黑洞可以追溯到宇宙的嬰兒期,當時它的年齡還不到目前年齡的 10%。

這項發現表明,此類物體在遠古時期比我們想像的更為常見,並挑戰了我們的整個宇宙學模型。

類星體是宇宙中最明亮的物體之一,它們是極其明亮的星系核心,由主動供給超大質量黑洞提供動力。 當物質繞著周圍旋轉時黑洞,它的摩擦產生如此強烈的輻射,即使在數十億光年之外也可以看到。

只有一個大問題。 我們認為我們知道黑洞是如何形成的——它們是大質量恆星塌縮的核心。 超大質量黑洞的質量可達太陽質量的數十億倍。

這需要時間,並且需要大量的物質。 那麼這些類星體到底是如何在宇宙史的早期出現的呢?

「值得注意的是,如此巨大的緻密物體能夠在宇宙誕生後不久就形成大霹靂,”普林斯頓大學天文物理學家麥可‧斯特勞斯說。

“了解黑洞在早期宇宙中是如何形成的,以及它們有多普遍,對我們的宇宙學模型來說是一個挑戰。”

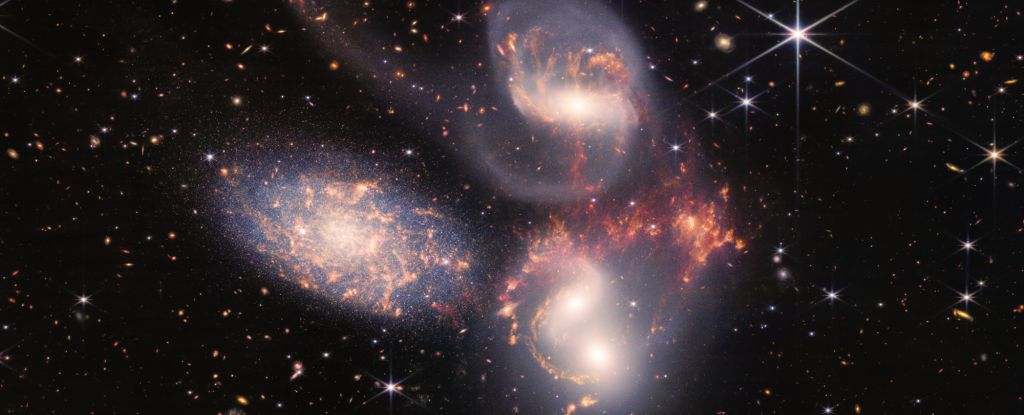

距離我們130.5億光年的類星體。 (日本國家天文台)

距離我們130.5億光年的類星體。 (日本國家天文台)

我們當時就知道有類星體在閒晃。 我們見過的最古老的可以追溯到大約大爆炸後 6.9 億年,當時宇宙的年齡約為目前年齡的百分之五,並且其他幾個有被發現也。

但這些——儘管仍然是一個謎——被認為相對罕見。 因此,來自日本、台灣和美國的天文學家利用夏威夷斯巴魯望遠鏡上安裝的 Hyper Suprime-Cam 的數據擴大了搜尋範圍。

有了這個儀器,他們可以尋找比以前發現的更暗的類星體。 他們發現的最古老的類星體距離我們 130.5 億光年,是迄今為止發現的第二遠的類星體。

宇宙被認為大約有 138 億年的歷史,我們認為,第一批恆星直到大約 138 億年前才出現大爆炸後 5 億年,在早期早期宇宙的中性氫被再電離之後。 類星體的形成只剩下幾億年的時間。

該團隊的調查表明,這些物體當時實際上相當豐富。 他們在 HSC 數據中識別出了候選類星體,然後使用多個望遠鏡進行了專門的調查,以獲得這些物體的光特徵或光譜。

(日本國家天文台)

(日本國家天文台)

這些光譜在過去幾年中發現了 83 個新類星體。 加上調查區域內 17 個先前已知的類星體,研究小組計算出,每立方十億光年大約有一個類星體; 也就是說,每邊有十億光年的空間立方體。

雖然這比之前想像的要多,但這還不足以支持另一個假設。

就在大爆炸之後,宇宙在宇宙尺度上是一種黑暗、熾熱的“原始湯”,正在迅速膨脹。

當它膨脹時,它會冷卻,導致質子和中子開始結合成電離的氫原子; 大約24萬-30萬年大爆炸後,這些氫原子吸引電子,合併成中性氫。

但直到引力開始將第一批恆星和星系聚集在這個充滿氫氣的黑暗空間中,星光才出現? 不久之後,根據目前的理論,中性氫被這些新生恆星、星系、尚未被發現的類星體或三者組合的紫外線激發。

這被稱為再電離時代,我們只是不知道它是如何發生的。 但現在我們知道——根據這項研究——沒有足夠的類星體來單獨負責這個過程。

新的類星體數量數據將幫助我們更多地了解早期宇宙中超大質量黑洞的形成,該團隊將繼續搜索,看看是否能找到更古老的類星體。 這可以幫助研究人員弄清楚第一個黑洞的誕生時間。

“我們發現的類星體將是一個有趣的課題,可以利用當前和未來的設施進行進一步的後續觀測。”天文學家松岡芳樹說日本愛媛大學。

“我們還將通過將測量的數密度和光度分佈與理論模型的預測進行比較,以了解超大質量黑洞的形成和早期演化。”