工程師使用從電子芯片行業借來的製造技術創建了矽版本的關鍵聽力器官。該設備可以作為機械傳感器的原型,它像真實的耳朵一樣起作用。

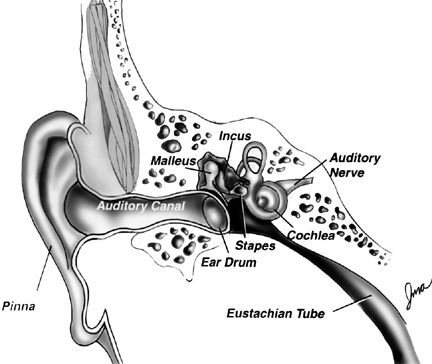

人的耳蝸不比小手指的尖端大,坐在你的頭部深處,就像微型蝸牛從耳道一樣。從這個貼合的角度來看,每個都將傳入的聲波轉化為大腦理解的電動衝動。

耳蝸的內部被分為三個被兩個薄膜分離的充滿流體的腔室,其中一個是振動的基底膜。基底膜的表面上覆蓋著成千上萬的髮際纖維,當特定頻率的聲波經過時,它們像微型調諧叉一樣振動。

密歇根大學的Karl Grosh和Robert White建造的近乎真人大小的機械版本的工作方式與人類耳蝸相同。

在人類版本中,最接近耳膜的基底膜的末端狹窄而拉緊,覆蓋著較短和僵硬的纖維,而另一端則更寬,更靈活,覆蓋著更長,更liger的纖維。這些物理上的差異使基底膜可以根據其頻率分離和傳輸聲音。

頻率是俯仰的量度,以每秒循環或赫茲(Hz)的速度進行測量;聲音的音調越高,其頻率越高。人耳蝸可以檢測到20Hz至20,000Hz的頻率。

Grosh解釋說:“ 20Hz大致對應於您的低音炮在其最低設置中進行的深隆隆聲,而20,000Hz就像一個非常非常高的哨聲。”

雖然工程後的耳蝸可以檢測到與人耳蝸相同的頻率範圍,但在頻率過濾方面,大自然的版本仍然是無與倫比的,區分音高相似的聲音的能力。格羅什(Grosh)告訴生活學。尖銳的過濾也可能是耳蝸連接到耳朵中其他結構的結果。

為了構建該設備,研究人員使用了一種從電子芯片製造中藉來的技術,稱為深反應離子蝕刻。與其他研究人員的過去嘗試相比,這與近乎栩栩如生的大小相同,使Grosh和White的耳蝸與眾不同。它們的模型還受益於矽油,這些矽油模仿了有助於頻率過濾的人耳蝸中發生的更複雜的相互作用。

Grosh說,該設備有一天可能導致更有效的人工耳蝸植入物,但他警告說,這樣的目標仍然遙不可及。同時,他認為這些設備可用於言語和音樂識別,並用作商業和軍事設備中的機械傳感器。