總統競選確實在升溫,一些選民已經為民主黨候選人希拉里·克林頓或共和黨人唐納德·特朗普投票。鑑於美國截然不同的政治氣候,人們可能會認為,民主黨人和共和黨之間存在基本的內在差異。

科學表明,有關鍵特徵自由主義者和保守派的大腦- 如今,對於民主黨人和共和黨人而言,分別代表人物 - 這可能有助於解釋為什麼人們以自己的方式思考和投票。

“大腦區域有很多證據,這是有意義的,因為生物學相關政治態度”,加州大學聖地亞哥分校的政治學教授達倫·施雷伯(Darren Schreiber)說。

有關的:

研究人員說,意識形態源於略有大小或功能不足的大腦區域。一個人的成長經歷和經歷在形成政治身份方面非常重要,畢竟這可能會在一生中甚至一個選舉季節變化。 [人們隨著年齡的增長而變得更加自由這是給出的

但是有些人確實在他們的政治觀點上變得很固定。這樣的黨派可能會與世界觀的潛在生物學交談,即事件和經驗無法消除。

“通常,傾向於中等的人可以從一側轉到另一側,但我不知道極端左翼的右翼左翼”加利福尼亞大學洛杉磯分校精神病學和生物行為科學教授Marco Iacoboni說。

意識形態,數字

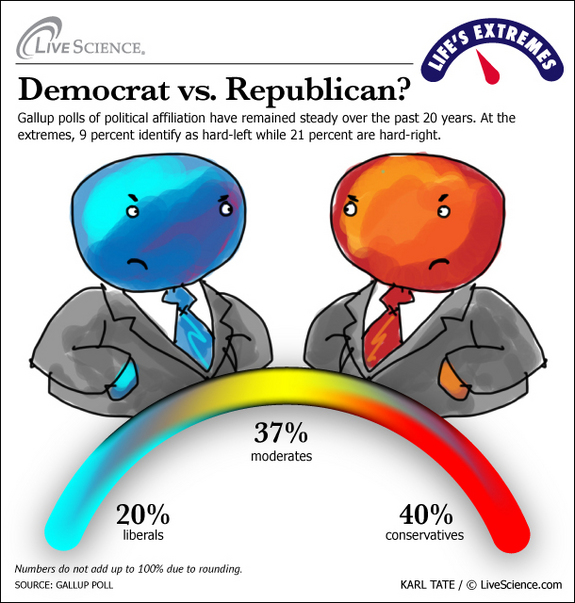

根據蓋洛普(Gallup)的說法,就美國人口的百分比而言,自由,中等或保守的人數在過去20年中的數字相對穩定。

自1990年代初以來,自由主義者一直處於20%,溫和派的附近,溫和派約37%,而保守派的陰影高約40%。

在極端情況下,那些如今將自己確定為硬左民主黨人的人為9%,而21%的共和黨人則為21%。

藍色或紅色的大腦?

長期以來,研究人員一直想知道,基於先天生物學,有些人是否不禁成為極端的左翼或右翼。 Schreiber說,在某種程度上,對自我認同的自由主義者和保守派的大腦的研究產生了一些一致的趨勢。

這些趨勢中的兩個是,自由主義者在大腦的部分地區傾向於具有更多的活性,稱為絕緣和前扣帶回皮層。除其他功能外,在島上的情況下,這兩個區域通過處理認知衝突而在一定程度上重疊,而前扣帶回皮層有助於處理衝突的信息。 [民主黨人和共和黨人何時轉換平台?這是給出的

另一方面,保守派在杏仁核(被稱為大腦的“恐懼中心”)中表現出更多的活動。 Iacoboni說:“如果看到蛇或蛇的照片,杏仁核會照亮 - 這是一個威脅探測器。”

對2011年發表的英國受試者的一項研究支持了過去的成像研究,並測量了大腦結構。研究表明,平均杏仁核在保守派中更大,可能表明在神經系統處理中使用它。相比之下,自由主義者通常具有較大的前扣帶回皮層。

總的來說,這些發現表明,自由主義者可以更容易忍受不確定性,這可能反映在其灰色的政策立場中。在美國,通常包括對非法移民的選擇和寬大。

同時,保守派對威脅與非威脅的看法更為二元。同樣,這種傾向可以擴展到政策立場,例如在移民問題上對生命和更嚴格。

Schreiber告誡說,強化政治觀點可能會導致大腦中觀察到的現象,而不是相反。

他說,無論如何,太簡單了,無法將我們的政治意識形態歸結為大腦和功能。 Schreiber在我們的政治意識形態方面說:“我們以某種方式進行了艱苦的想法,“完全不足。 ”

政治王朝

的確,遺傳和環境研究表明,通過經驗而不是與生俱來的趨勢,政治態度更多。

在不同國家的研究表明,最多約40%政治意識形態是可遺傳的Schreiber說,這意味著爸爸媽媽通過基因傳遞了它。

雖然40%非常重要,但這仍然意味著一個人的意識形態影響中的一半以上來自生活,而不是以“編程”特徵(例如高度或眼睛的顏色)的方式。

Schreiber說,政治識別實際上不是基因或環境的故事,而是它們的互動。 ”

政治家,因為在子宮裡

所有這些發現表明,在很大程度上,人類是非常政治生物。我們最親密的動物親戚與靈長類動物的比較研究表明,驅動力的進化力我們的大腦一直是社會化。

大多數靈長類動物生活在大型社會群體中,其中聯盟形成和打破通常基於復雜的行為形式,包括利他主義和欺騙。

Schreiber告訴LiveScience:“證據確實表明了我們之所以像人類那樣擁有大腦是為了解決這一政治問題。” “隨著我們擁有越來越複雜的社會組織,我們需要越來越多的大腦質量來應對其不斷變化的聯盟。”

這些聯盟本身包括大政黨。選民對DEMS或GOP的忠誠 - 或兩者都不是善變的,並且可以很快變化。

根據蓋洛普(Gallup)的一項調查,2015年的美國人口中有29%稱自己為民主黨人,有26%的人表示他們是共和黨人,有42%的人說他們是獨立人士。

潮起潮落是有道理的,尤其是在長期以來,隨著政黨的立場以及其著名成員蠟和衰落的普及。施雷伯說:“政治正在不斷變化。”

換句話說,政治的藝術(和科學)遠非掌握。

編者註:本文首次發表於2011年。

關於現場科學的原始文章。