4月4日上午10:51更新。

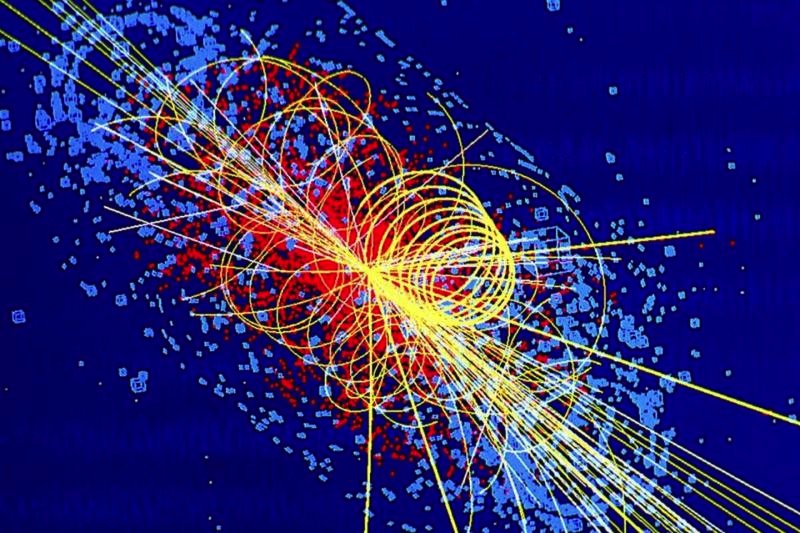

希格斯玻色子(一種被認為是用來解釋其他顆粒獲得質量的粒子)很小,但它可能不是最小的粒子。長期以來,理論已經預測了可能構成希格斯的較小顆粒的存在,最近的研究表明,這些被稱為Techni-Quarks的Pip Queaks可能潛伏在宇宙中。

但是,這將需要升級大的強子對撞機(LHC)是世界上最強大的粒子加速器 - 或下一代發現這些希格斯組件的山脈,丹麥南部大學的粒子物理學家說。

Ryttov說:“我們將其釘在了一些具有正確特性和特徵的理論上,可以解釋希格斯粒子和希格斯機制。”

這希格斯玻色子於2012年在瑞士Cern的大型強子對撞機上發現。來自英國的科學家彼得·希格斯(Peter Higgs)和比利時的弗朗索瓦·恩格勒特(Francois Englert2013年諾貝爾物理獎為了他們的研究。 [超越希格斯:可能潛伏在宇宙中的5個難以捉摸的顆粒這是給出的

自然問題

但是只有一個基本的希格斯就存在問題。

該粒子應該解釋為什麼最基本的物質構件具有質量。然而,真空 - 正如物理學家通過量子場理論的框架理解的那樣,粒子物理學中所有結果均基於的數學理論都不是空的,但不是空的,而是由眾多不斷出現的“虛擬”粒子組成的,這些粒子不斷彈出和不斷出現。創建虛擬對粒子,然後快速殲滅。

當希格斯顆粒通過真空時,它們應該與所有這些虛擬顆粒相互作用,而在此過程中,將自己的質量增加到巨大的值 - 比在LHC上測得的粒子高約1億倍。因此,它們的質量應該與所謂的普朗克質量相提10-8公斤。

Ryttov說:“問題是,為什麼希格斯的測量質量比普朗克質量輕得多。” “這正是問題。”

因為這種質量的增加不發生,粒子物理的統治理論稱為標準模型- 需要高度的微調,以糾正測得的希格斯質量及其所謂的“裸質量”或較重的質量的差異。

Ryttov說,這種需要進行微調被稱為自然問題 - “理論粒子物理學家的眼睛刺” Ryttov說。他補充說:“從原則上講,理論不像我們期望的那樣美麗,優雅,即原則上應該在最基本的層面上描述所有物質。標準模型需要大量的微調。”

為了消除對微調的需求並仍然回答了higgs mass問題,物理學家建議標準模型的擴展,其中最受歡迎的是超對稱性。該理論為標準模型中的每個粒子提出了一個較重的超級粒子或“蜘蛛”。然後,斯斑點將取消真空中虛擬顆粒的效果,使希格斯質量降低並消除了對任何微調的需求。

到目前為止,尚未觀察到這些假設的超對稱顆粒。

變小

Ryttov說,但是有許多理論上的跡象表明,希格斯粒子可能是由其他一些較小的顆粒製成的複合粒子,稱為技術夸克。 “問題是否蒸發了希格斯粒子是否由較小的自然磚組成,這些磚是通過新力(技術彩色力)結合在一起的,形成了基因,類似於希格斯夸克結合在一起形成質子和中子,”他說。

這就是技術夸克(Techni-Quarks)解決質量問題的方式:需要在標準模型中對希格斯的質量進行巨大的校正,因為它應該是一種基本粒子 - 換句話說,而不是由其他東西組成的 - 消失或零,旋轉。 [古怪物理:自然界中最酷的小顆粒這是給出的

Ryttov說,Techni-Quarks是旋轉的顆粒,旋轉為一半,因此,通過結合兩個技術夸克,可以將復合粒子與消失的自旋(例如Higgs)製成。 Ryttov說:“事實證明,只有技術夸克的理論沒有自然的問題。”

自1970年代後期以來,技術夸克的想法就已經存在,但是最近,原始模型有一些重要的發展和改進。

在他們的最新論文中詳細介紹前出版網站arxiv研究人員說,賴特托夫(Ryttov)和他的同事們再次爭辯說,希格斯(Higgs)必須具有內在的結構,釘住了一些理論,即“具有正確的特性來解決標準模型中的微調問題,並將亞原子化的世界重新融入和諧。”

為此,Ryttov檢查了許多與復合higgs有關的理論,以查看是否存在被忽略的弱點。但是,“他們都表現出色,這表明是由更多的基本塊製成的希格斯可能會有的,”他說。

了解暗物質

芬蘭赫爾辛基大學的理論物理學家Kimmo Tuominen沒有參與Ryttov的作品。丹麥物理學家的論文增強了早期模型的基礎,從而提高了他們作為對自然的描述的吸引力。

他告訴Live Science,儘管希格斯的內部結構仍然是投機性的,但“技術夸克仍然是一種可行的可能性”,在將來的實驗中,他說。

一旦LHC在2015年在技術升級期間小睡後醒來後,它將能夠以14個TERA-Electronvolts(TEV)的最大碰撞能量運行 - 詳細探討了希格斯粒子的性質,將是碰撞者的主要目標之一。

Tuominen說:“在較高的碰撞能量中收集更多數據將使[美國]進一步測試技術模型。” “如果發現希格斯粒子由更多的基本成分組成,那就意味著有一種新的基本力量,這些理論也可以提供對暗物質的理解。”

編者註:本文的更新是為了在普朗克群眾的上標上添加負標誌。

跟著我們@livescience,,,,Facebook和Google+。原始文章現場科學。在Twitter上關注作者@Scitech_cat。