科學家告訴《現場科學》,今年,古生物學家成為了世界上令人難以置信的恐龍發現的消息,他們預計2016年將帶來同樣多的驚喜。

例如,研究人員在2015年震驚了頭條新聞,發現化石的發現顯示了羽毛狀的蝙蝠般的恐龍(可能是一個早期恐龍飛行的嘗試失敗科學家告訴Live Science),一個神秘的草食表弟霸王龍和一群鴨嘴恐龍生活在古代阿拉斯加的寒冷到達。

“古生物學樂趣的一部分是,您無法真正預測路上的事情,”加利福尼亞州克萊蒙特雷蒙德·M·阿爾夫(Raymond M. Alf)古生物學博物館的古生物學家安德魯·法克(Andrew Farke)說。 [照片:北美最古老的已知角恐龍這是給出的

以下是古生物學家期望在2016年和未來幾年看到的五種熱門趨勢。

1。化石

就像過去幾年一樣,古生物學家將繼續搜尋古代恐龍化石。

愛丁堡大學的古生物學家史蒂夫·布魯薩特(Steve Brusatte)說:“我們仍處於科學的發現階段,我看不到這一點很快結束。” “人們平均每週或兩次都在發現一個新的恐龍。”

他說,每個發現都可以幫助科學家拼湊恐龍進化和分佈的難題。

研究人員也是重新檢查已知化石。 Farke說,一些標本尚未詳細描述,因此專家很難了解解剖特徵及其與其他動物的關係。

例如,一項研究於12月發表的研究期刊Peerj描述了1989年在澳大利亞發現的高管化石的深入重新審查。研究人員的新分析確定標本屬於新的屬和高管的種類,促使該名稱Kunbarrasaurus ieversi。

Farke說,重新審視已知的化石並不是“荒謬的迷人”,但“當您發表長篇文章時,它具有所有詳細的數字,文本和比較,這就是真正可以推動該領域前進的原因。”

2。可下載的恐龍

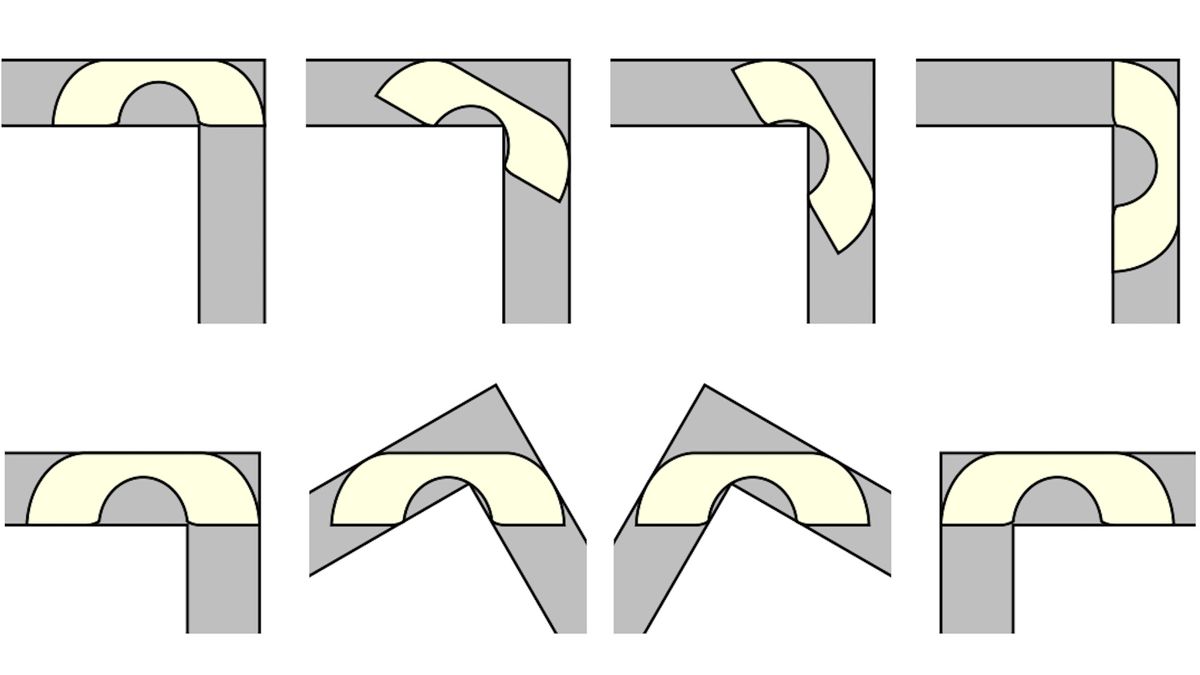

掃描技術並不是什麼新鮮事。自1980年代以來,古生物學家一直使用計算機斷層掃描儀(CT)掃描儀。但是,那時,他們不得不去醫院,因為掃描儀很昂貴,而且大部分僅在醫療中心可用。

“現在它已經成為標準了,很多古生物學家有自己的掃描儀布魯薩特說:“在他們的實驗室裡。那將是十年前聞所未聞的。”

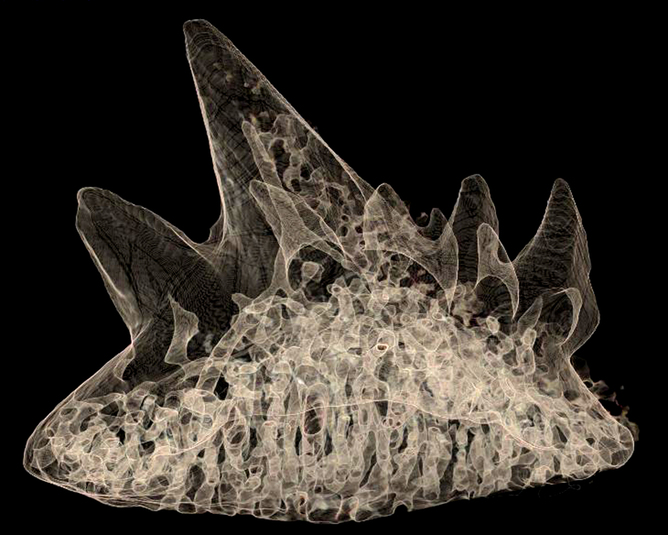

但是,這些CT圖像過去一直保持在單個硬盤驅動器上,而其他科學家無法訪問。現在,隨著3D打印的出現,研究人員可以與同事,教育工作者和公眾在線分享印刷說明,他們可以打印和研究任何吸引他們的標本。

“對於科學家來說,[3D打印]可以輕鬆檢查數字中的事物並確定這些功能是什麼,它看起來像什麼,與其他事物相比如何?”法克說,現場科學。 [照片:令人難以置信的近乎完整的劍龍骨架]

3。法律責任

當涉及恐龍發現時,並不總是“尋找者”。在美國,私人土地所有者可以在其財產上發現化石,但如果骨頭在公共土地上挖出,則不能。在其他國家,根據法律,化石屬於政府或發現他們的人。

這些法律並不新鮮,但是當局開始比以往任何時候都更加強制執行它們,尤其是在蒙古等國家 /地區,中國專家說,巴西。

Farke說:“大多數國家都對無法出口或不能出口的內容有相當謹慎的法規。” “正是人們試圖圍繞它的執行和方式變得有些混亂。”

例如,自稱的商業古生物學家埃里克·普羅科皮(Eric Prokopi)接受了三個月監禁據《現場科學》報導,去年,他因將化石從蒙古和進入美國被定罪。在十二月演員尼古拉斯·凱奇(Nicolas Cage)同意返回一個7000萬曆史的頭骨一個暴君巴塔爾- 在拍賣會上購買的一種 - 向蒙古政府購買。

Brusatte說,展望未來,至關重要的是,研究人員知道每種化石的出處,包括收集化石的人以及是否遵守了所有法律。

他說:“過去,我認為化石滑過裂縫。” “但是現在,由於化石可以如此引人注目,因此博物館和政府正在更加重視它們。”

4。屏幕飛行

計算機建模和定量技術正在推進整個領域,使研究人員能夠確定恐龍如何移動和使用他們的感官,但這也正在改變古生物學家的日常生活。

布魯薩特說:“現在,您有很多古生物學家專門研究這些事情。” “現在,您有一些人永遠不會走進田野收集化石或從未描述化石。當然,這很好,這只是該領域的多樣化,對不同科學家來說有不同的利基市場。”

實際上,法克說,他希望看到一波科學家對活動物進行建模,然後將虛擬知識轉移到中生代時代的恐龍生活中,其中包括三疊紀,侏羅紀和白堊紀時期。

5。領域的多樣性

恐龍是一群多樣的,但是那些研究它們的人往往會更加統一。在未來幾年中,Farke希望看到更多的人群在研究野獸。 [畫廊:恐龍祖先的多樣性這是給出的

法克說:“即使在20或30年前,您也會從一個可能沒有大型科學基礎設施的國家擁有一種很酷的化石。” “因此,來自美國或英國的古生物學家將進來並描述化石,也許沒有人參與那裡的基礎設施。”

他說,現在,多樣性正在增長。

Farke說:“看到阿根廷,中國,南非和肯尼亞的古生物學的增長真是令人興奮 - 那裡總是有很多古生物學資源,但是現在那裡有一些很棒的科學家。” “這是一個國際領域,很高興看到這實際上是有效的。”

在Twitter上關注Laura Geggel@laurageggel。遵循現場科學@livescience,,,,Facebook和Google+。原始文章現場科學。