自從五角大廈發布以來,人們對不明飛行物 (UFO) 的興趣與日俱增。2021年報告揭示了美國領空中看似異常的物體,稱為不明空中現象(UAP)。 快進到 2023 年,美國太空總署已經組成小組調查報告並任命一名董事用於 UAP 研究。

A新成立的五角大廈辦公桌還發布了神秘金屬球的鏡頭。 也許最值得注意的是,前情報官員戴維·格魯施 (David Grusch) 在美國國會宣誓作證時表示,他採訪了大約 40 名涉案人員在處理墜毀不明飛行物的秘密計劃中。

我有興趣在天空中尋找外星物理物體,有一天它們可能會告訴我們銀河系中是否孤獨。 想想看:在我們的銀河系內,有 400 億顆地球大小的、可能適合居住的行星。

人類的聰明才智使我們能夠設計和發射像航海家號和先鋒號這樣的探測器,能夠到達最近的恆星。 我們已經發起了諸如突破性的攝星計劃其目標是透過探索創新的推進方法,在短短幾十年內到達附近的半人馬座阿爾法星。發送探針可能更經濟如果不需要著急的話,比發送無線電或雷射通訊更好。

如果人類可以向另一顆恆星發送探測器,為什麼其他文明不能向我們的太陽系發送探測器? 這樣的探測器可以到達主小行星帶和潛伏在小行星上。

或者,它可能會到達地球,進入我們的大氣層。 如果被發現,它將被貼上「UFO」的標籤。 一個能夠生產和發送探測器的文明可以派遣數百萬的探測器在整個銀河系執行探索任務。

有些人可能會爭辯說,這種探測器只有遵守我們今天所理解的物理和工程定律才能存在。 然而,人類是一個相對年輕的文明,我們的知識不斷發展。

雖然人類幾千年來一直夢想著飛行,就像我們凝望天空一樣,但距離萊特兄弟實現第一次動力飛行才過去了 120 年。 那大約是在阿爾伯特愛因斯坦發表他的狹義相對論之前。

想像一個比我們古老數十萬年的文明可能了解更多物理定律或發展出這些技術真的那麼困難嗎?更多的工程技巧?

如果一個文明將演變成人工智慧(AI),它可能會存活數百萬年。 這可能意味著它會漫不經心地認為慢到鄰近的恆星只不過是悠閒地散步。

儘管如此,很少天文學家對這現像印象深刻。美國海軍視頻或政府報告。 我們需要比迄今為止提供的更好的證據和數據。

揭開不明飛行物的面紗

我們如何測試地球附近是否存在外星探測器,以及它們是否與可能的UFO現像有關? 有很多選擇。 分析來自可能墜毀的不明飛行物的材料可以提供無可辯駁的證據。 這需要最先進的技術以確定這些沉船是否表現出奇異的或明顯不同的製造特徵。

獲得這種奇怪的樣本(如果它們確實存在)可能會具有挑戰性? 據傳他們是掌握在私人公司手中。 但新提議的立法可能會透過強制將所有來自非人類智慧的人造材料交給美國政府來解決美國的這個問題。

在我領導的專案中,我們正在透過以下方式尋找人造非人類物體:尋找短暫的閃光夜空中。 當平坦、高反射表面時,通常會出現短暫閃爍? 例如鏡子或玻璃? 反射陽光。 然而,它也可能是由人造物體發出自己的內部光所造成的。

當物體在繞著地球軌道運行的太空中翻滾時,這種短暫的閃光有時會重複並沿著直線移動。 這就是為什麼衛星經常在圖像中顯示為重複的閃光。

1957 年人造衛星 1 號發射前拍攝的歷史底片已經透露九個光源(瞬變)的存在在一小時內出現並消失在一個小圖像中,天文解釋。 在某些情況下,瞬態光源甚至對齊,就像移動物體發出短暫的閃光。

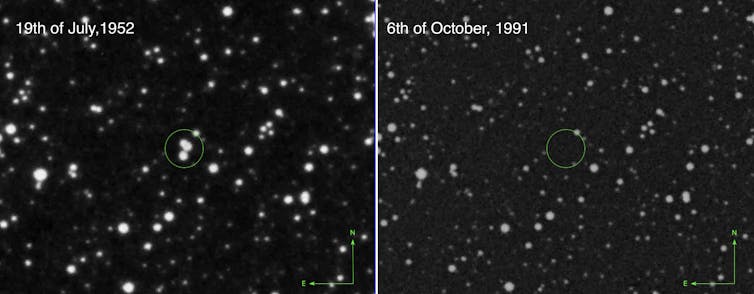

這最新發現這種類型的圖像在 1952 年 7 月 19 日的圖像中顯示了三顆明亮的星星(巧合的是,與著名的華盛頓州UFO天橋)。 那三顆星星再也沒有出現過。

在現代夜空中尋找外星探測器是一個嚴峻但必要的挑戰。 一項新的研究計劃,稱為 ExoProbe,在多個望遠鏡的幫助下尋找來自潛在外星物體的短閃光。

為了驗證每次閃光的真實性,必須在至少兩個不同的望遠鏡中進行觀察。 由於這些望遠鏡相距數百公里,內太陽系內物體引起的任何閃光都可以測量視差? 從兩個不同的點看物體位置的明顯變化? 以及到物體的距離的計算。

ExoProbe 計畫也使用自己的方法過濾掉天空中數以百萬計的太空碎片和數千顆衛星發出的閃光。 透過添加望遠鏡來獲取寬視場中物體的即時光譜(光的波長分佈),您可以在瞬變消失之前對其進行分析。

最後,增加望遠鏡的數量進一步提高了測量視差和確定物體實際三維位置的精確度。 最終的目標是識別任何潛在的外星物體並將其帶回地球進行進一步研究。

大約 60 年來透過無線電頻率尋找外星文明卻沒有找到任何候選者。 我們發現自己正處於必須探索新道路的時刻。 這意味著我們終於可以將注意力集中在離家更近的地方。 無論結果如何,這趟旅程無疑是對我們永不滿足的好奇心的致敬。![]()

比阿特麗斯·維拉羅爾,物理學助理教授,斯德哥爾摩大學