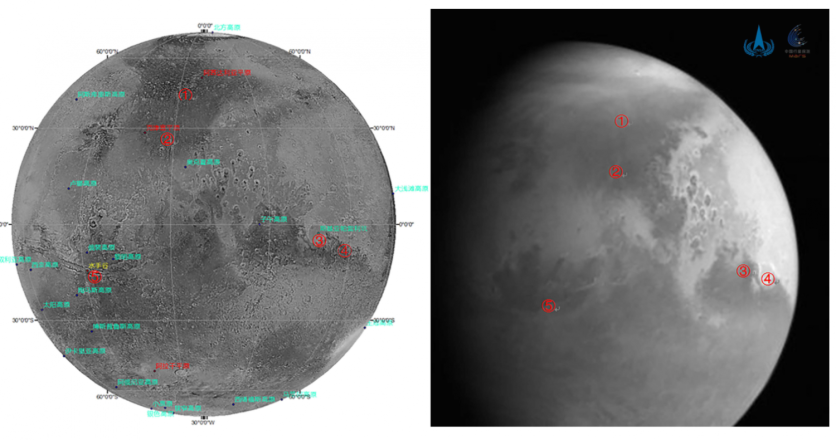

中國的天文1雙航天器已經搶購了其第一火星的視線,因為該任務將使今天的軌道進入紅色星球。

中國國家太空管理局(CNSA)發布了灰度圖像去年2月5日,火星的鏡頭是否產生了高分辨率圖像。該圖像是從136萬英里的距離拍攝的,約為220萬公里。

Tianwen-1的第一個火星捕捉顯示不同的區域功能

根據現場科學上圖顯示了火星地形特徵的不同區域。它的區域標有(1)是酸性策略,(2)為Chryse Planitia,(3)為Meridiani Planum(4)為Schiaparelli Crater,(5)為Valles Marineris。

上週五,是雙軌道的天旺1,漫遊者在僅683,000英里或約110萬公里處與紅色星球相近。預計該調查將於2月10日降落在紅色星球上。隨著它接近火星

CNSA通過上週六完成了第四次軌跡校正操作,確保了今天的Tianwen-1在紅色星球上的安全進入。完成此操作,請確保探測器在進入地球的過程中準備就緒。

在軌跡校正操作期間,天文1的距離已約1.14億英里,距地球距離為1.84億公里。此外,它已經在太空上度過了約197天,並且完成了約2.89億英里或465公里的行程。操縱後,將天文1評估為狀況良好並準備進入。

中國準備大型天線,以支持天文1的挑戰到火星

由於中國的漫遊者與溝通信號來自的地球之間的距離很大,因此必須延遲約10分鐘的通信。

結果,天文1將不得不在沒有地球的北京航空航天控制中心的任何幫助的情況下開始其最初的命令,以便自行製動燒傷和著陸。這既是一次令人振奮的歧義之旅,這是由於控制中心在溝通延遲之前提前發出的指示,這是值得慶幸的。

此外,中國已經建立了一個巨大的可移動天線,該天線足夠敏感,可以從火星那裡收集信息,並在天空變化的情況下跟踪地球的位置。巨大的直徑盤將收集足夠的能量以從地球上追踪。

“隨著距離的距離,[信號]的能量將變得衰減且濃密,也就是說,我們每個單位區域的能量越少。因此,我們需要具有大面積的[天線],以便收集足夠的能量,”中國首席首席設計師Li Chunlai在中國第一位火星探險項目中說:太空公司。

他補充說:“天線的建造旨在從距地球4億公里的火星中接收弱的科學勘探數據。”

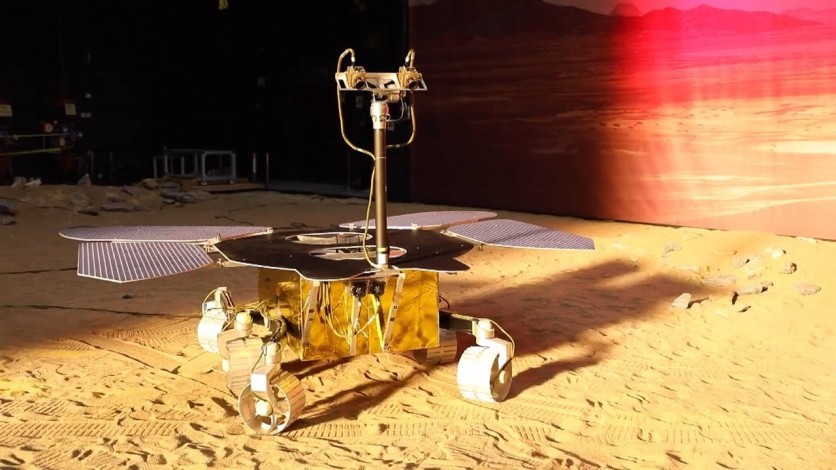

天文1的降落在火星的表面上

進入軌道後,中國的漫遊者將開始定位並準備著陸措施。 Tianwen-1的目標著陸點將是位於NASA的Viking 2 Rover的著陸點下方的烏托邦Pkantita,它也將在5月左右降落在火星上。 Tianwen-1將使用圖像傳感系統來確保著陸點。

隨著太陽能航天器撞到了火星的土地,它將開始研究地球表面的SPOL特徵。此外,它將使用地下探索雷達儀器調查火星的水存在,供應和分佈。在天旺1的全景和多光譜攝像機的幫助下,它將了解火星表面的岩石的性質和組成。

本文歸TechTimes擁有

由Nikki D撰寫