在(非常)大型小米產品中,我詢問旨在競爭的耳機AirPods 4具有降低主動噪聲。這確實是這些芽5的任務,但是與Apple型號相比,以半價(100歐元)銷售。但是,兩個特徵是相似的:它們的耳機的經典外形(這將吸引對耳內的過敏),儘管這種半開放格式是一種有效的降噪系統。這是我們的阿維斯完成小米芽5幾天后測試。

在任何情況下,設計與美國競爭對手大不相同。我們寧可浮華而不是極簡主義,尤其是在測試副本的鈦灰色中(它們也可以在石墨黑白陶瓷中使用)。外殼的引擎蓋是由閃亮的塑料製成的,下部是下部。在鉸鏈的背面,一個非常謹慎的徽標背叛了與Harman在音頻部分的合作。

耳機佔據了莖外側的光澤與其餘身體的馬特塗層之間的交替。在他們的內部部分,一個相當漂亮的穿孔皇冠掩蓋了接近傳感器,可在我們從耳朵上撤回耳機時的閱讀暫停。儘管價格非常實惠,但飾面卻沒有輕易地進行,飾面是無可挑剔的,而且案件的鉸鏈也沒有任何煩人的遊戲。

小米芽的設計5

外殼(36克),耳機(4.2克一)也很輕。由於充電盒的尺寸降低(53.9 mm×53.2 mm×24.5 mm),整個滑動很容易在口袋中放在口袋中。如果後者不防水,則耳機將獲得IP 54(防塵和水的預測)。但是,在體育鍛煉期間佩戴它們可能會冒險。根據耳朵的形態,它們或多或少地保持在適當的位置,因此可能會掉落。最好在進行密集的跑步會議之前嘗試一下。另一方面,一件事是肯定的:他們的舒適。我們能夠整天穿上它們,而不會感到尷尬。

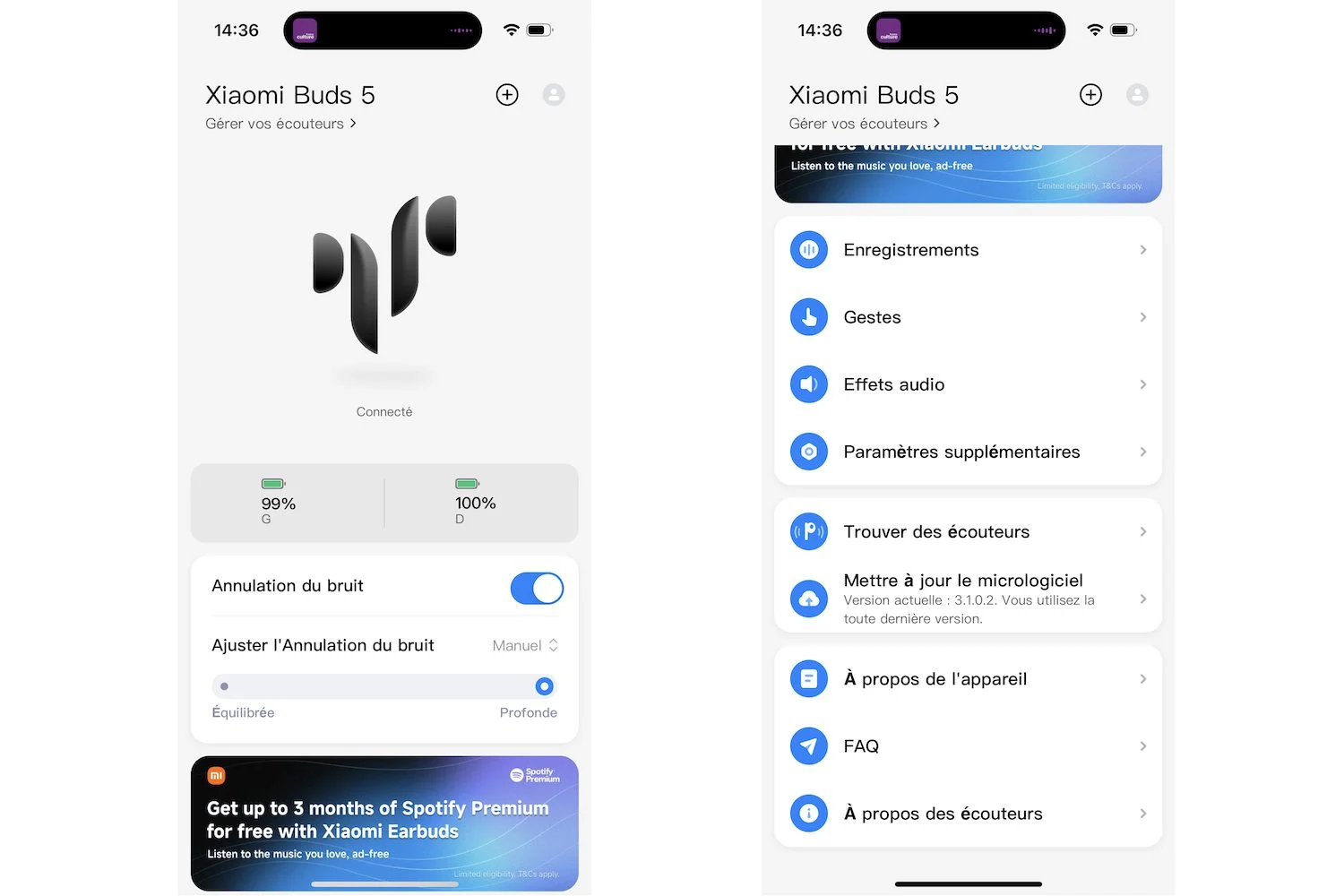

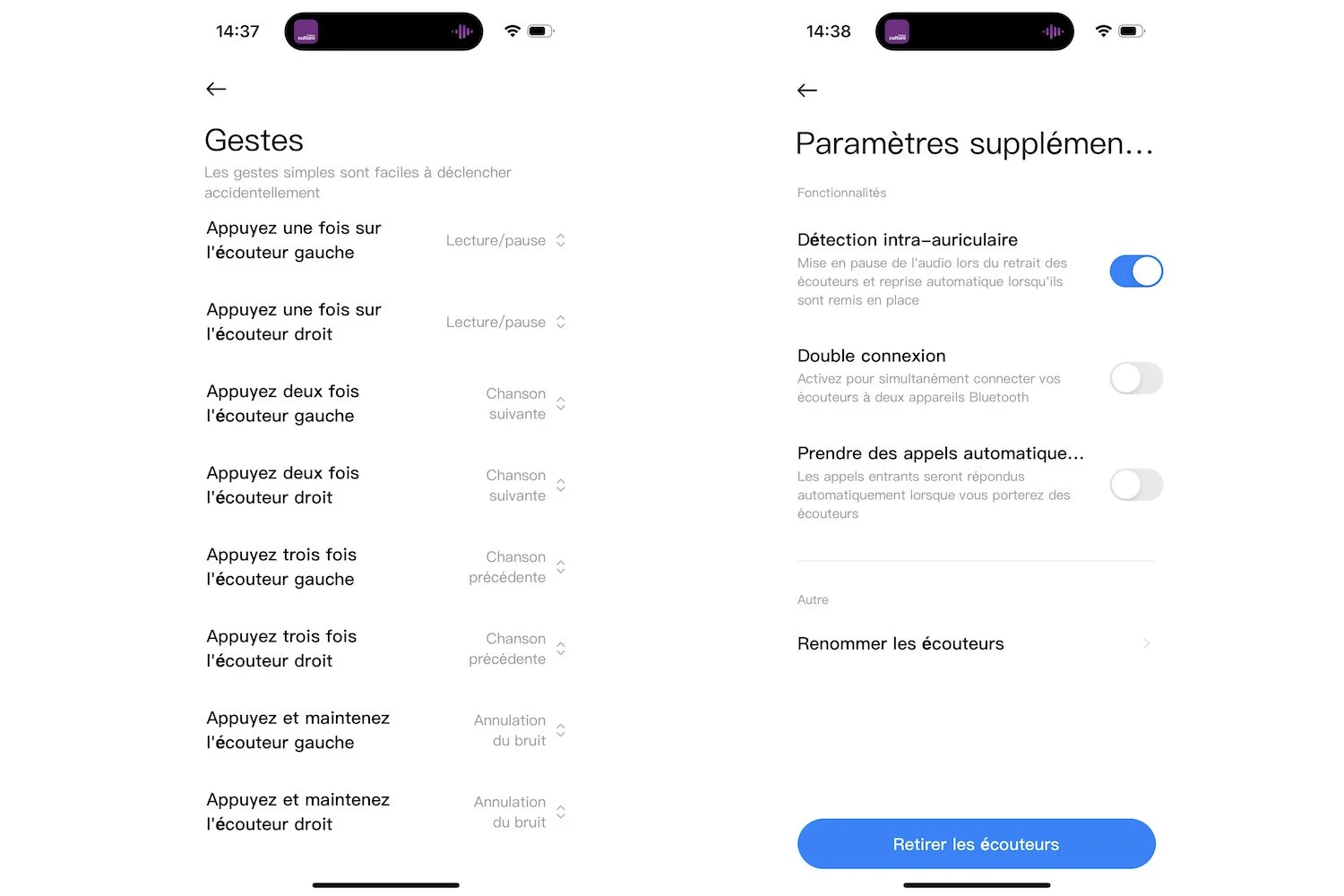

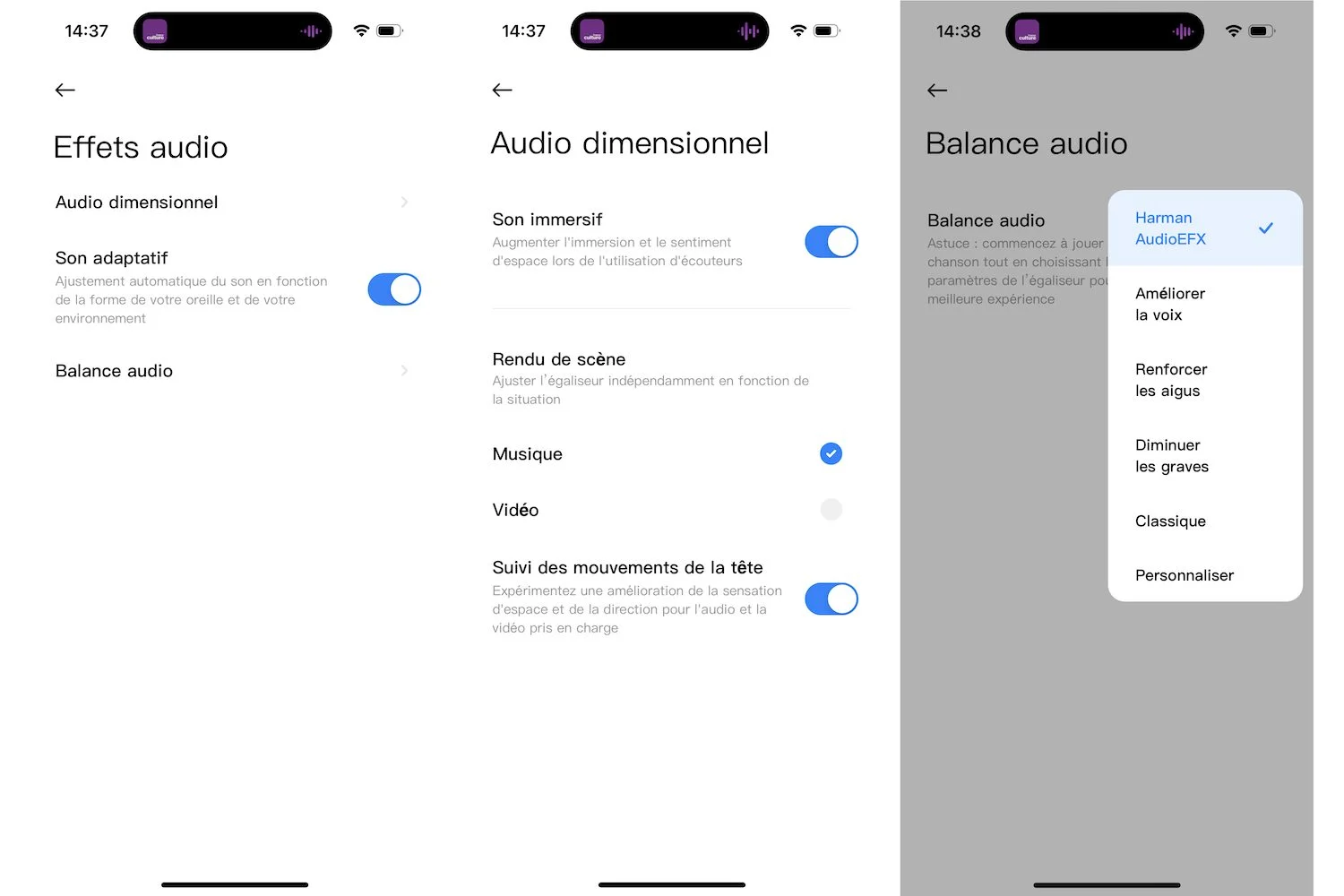

藍牙配對(帶有音頻的5.4)很容易完成,但與與Google或Microsoft的快速系統的兼容性無關。因此,有必要將位於外殼下方的按鈕長時間以使其可檢測到。然後,小米芽5在小米耳塞應用程序(ios和android)中可配置。提出了一些選項:調整消除噪聲水平的強度,控製手勢的配置,音頻效應(其沉浸式,具有十個頻段的手動均衡器),內部內部檢測和多點連接。該列表有限,但主要的是那裡。

我們對“沉浸式聲音”的看法

“記錄”部分也集成到應用程序中。它允許您從耳機觸發錄音並訪問文件。甚至可以通過在手勢上配置功能(例如耳機桿上的雙壓)來記錄。它與整合一樣實用,因為它允許您在不知情的情況下記錄任何人。因此,命令是通過捏莖一,二,三次或離開長時間的方式來製作的。太糟糕了,體積也會通過壓力調節,而不是將手指滑到桿上。

由於其提供的結果,可以立即忘記沉浸式聲音是災難性的。一個人的印像是他只是增加了上濾光片和迴響效果。這裡沒有尋求空間化(在經典立體聲中要好得多)。但是,當我們第一次使用耳機時,默認情況下,這種糟糕的過程被激活。然後,我們幾乎將芽5放在他們的盒子裡,不要在那裡修飾,然後才意識到東西並立即停用選項。

低音很好

那裡的音頻恢復原狀是幸運的。必須說,使用11毫米的雙磁鐵傳感器,我們仍然期望貝斯更多。在這一點上,芽5的表現很好,顯然是在這些類型的耳機能夠做的事情的範圍內。在不發自內部的情況下,很難增加聽覺通道中的聲壓。因此,低音的強度在很大程度上取決於耳機在耳朵中的位置。高音也得到很好的代表,但另一方面,在這些高頻上聽到很多失真的體積上的增加更少。

媒介會贏得更好的提出,聲音顯然缺乏身體,而且看起來很平淡。與信譽良好的Harman Audio品牌合作開發的AudioEfx軟件系統不會發生太大變化:Buds 5的音頻質量對於此價格和外形是正確的,而是不做奇蹟。而且,眾所周知,在這種績效層面上,APTX無損編解碼器的整合比實際能力更像是頭。

自主測試

沒有降噪的不是mirororobolia。它會稍微減少連續的噪音(汽車發動機,運輸中的運輸等),但肯定不會產生一種沉默的氣泡,因為此過程在耳內耳機上可以做到。但是,集成的三重微型可在使用無手的套件中捕獲聲音更有效。即使在忙碌的街道上,我們仍然可以理解。

35 MAH電池的自主權非常有限,因為我們剛剛到達了在滅絕耳機之前激活了ANC的3 H 25,遠離製造商承諾的6:30 AM。由於案件及其480 mAh的電池,我們將使自己安慰自己六次以上。