恒星诞生时,稠密的星际物质云在自身重力作用下塌陷,旋转成扁平的圆盘,最终形成婴儿恒星。现在,第一次在一颗如此年轻的原恒星周围发现了行星形成的迹象,残留的尘埃和气体云仍在塌陷其中,圆盘仍在形成。

这是在原恒星环中最早检测到此类结构,它表明行星形成的开始时间比我们想象的要早,甚至在新生系统 50 万年前就开始了。

这颗年轻的原恒星被称为 IRS 63,距我们 470 光年,位于蛇夫座 Rho 恒星形成区域——一个恒星孕育区,那里的尘埃足够厚,足以形成旋转的团块,最终形成恒星。

IRS 63 处于恒星形成过程的 I 级,年龄不到 50 万年。它已经过了主要吸积阶段,并且拥有了大部分最终质量;它在毫米波长下发出明亮的光芒,也是同类中最亮的原恒星之一。

此外,IRS 63 有一个大圆盘,延伸至约 50 个天文单位。这些特性及其邻近性使得该天体成为研究恒星和行星形成的绝佳目标。

蛇夫座 Rho 恒星形成区。 (ESO/数字化巡天 2)

蛇夫座 Rho 恒星形成区。 (ESO/数字化巡天 2)

使用智利的阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列 - 射电望远镜优秀的记录探测早期行星形成——由德国马克斯·普朗克地外物理研究所的天文学家多米尼克·塞古拉-考克斯领导的团队仔细观察了这颗恒星及其周围的尘埃云。

在那里,在旋转的圆盘中,研究小组发现了一个惊喜:两个以原恒星为中心的黑暗同心间隙——天文学家认为这是行星形成的标志。

行星的形成是一个人们知之甚少的过程。最流行的模型是核心吸积——圆盘中的尘埃颗粒逐渐积累,首先通过静电作用粘在一起,然后随着物体变得越来越大而在重力作用下粘在一起。当这种情况发生时,原行星会沿着其轨道路径吸走所有物质,在星周盘中形成一个间隙。

在我们以足够高分辨率成像的几乎所有光盘中都检测到了此类间隙。但这个模型有一个大问题——行星需要很长的时间才能以这种方式形成,而年龄超过100万年的原恒星盘似乎没有足够的材料形成已知的系外行星种群。

天文学家发现了超过 35 个年龄约为 100 万年的 II 类原恒星系统,这些系统已经失去了巨大的尘埃云,但仍然具有原恒星盘,并且其中存在明显的间隙。事实上,它们在只有 100 万年的年龄就拥有如此发达的间隙,这表明当恒星达到这个年龄时,行星形成过程已经顺利进行。

如果塞古拉-考克斯和她的团队检测到的结构是由行星形成的,那么它将支持这一想法,并为原恒星盘中质量缺失的问题提供解决方案。

“最近对 II 类圆盘的尘埃质量测量还表明,如果在小于 0.1 至 100 万年的时间尺度上将大量质量锁定在星子中,那么观察到的尘埃损耗就可以解释。”研究人员在论文中写道。

与这些 II 类光盘中的间隙相比,IRS 63 周围光盘中的间隙对比度较低,表明它们包含更多材料。因此,所述间隙中的假定原行星处于发展的早期阶段。

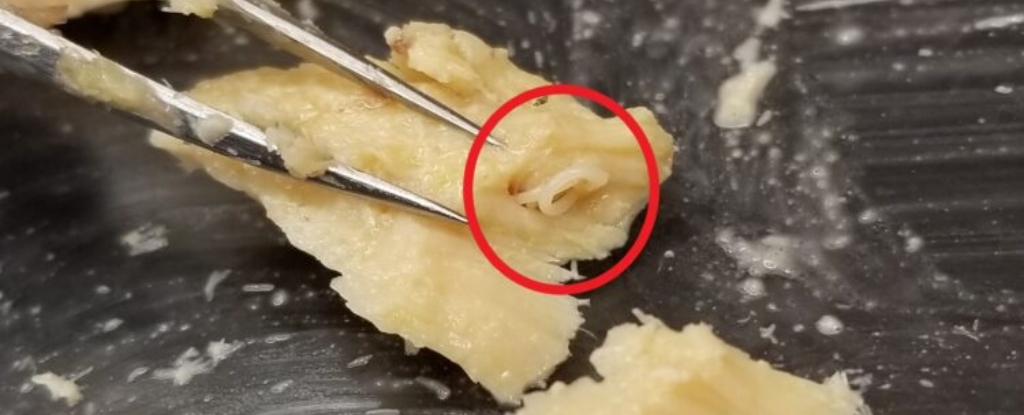

(Segura-Cox 等人,《自然》,2020)

(Segura-Cox 等人,《自然》,2020)

研究小组还计算了造成他们所看到的间隙所需的潜在原行星质量。距恒星较近的间隙,距离 19 个天文单位,应该是由质量为 0.47 倍的物体造成的。。距离较远的间隙为 37 个天文单位,应该是由质量为木星 0.31 倍的物体造成的。

这些质量是上限,但即使是较低的估计也已经是相当大的天体了——地球的质量是木星质量的 0.003 倍。这是出乎意料的,因为我们的行星模型对于如此快速的吸积存在着巨大的障碍。

研究人员指出,另一种解释是行星尚未开始形成。相反,这些间隙可能是由一种称为径向漂移的现象产生的:圆盘中的气体产生阻力,导致灰尘和岩石颗粒失去角动量,并开始向恒星漂移。这实际上被认为是行星形成的障碍,因为行星的形成速度必须快于径向漂移。

但气体的密度不一定是均匀的,气体径向表面密度的局部最大值可能会形成灰尘的“陷阱”。因此,这些间隙可能是由向内迁移的灰尘产生的,而圆盘中较密集的环就是这些气压最大值陷阱。

根据这种解释,这些厚厚的尘埃环可以实现更高的尘埃与气体比率,从而形成加速吸积区 - 所以它们就像原原行星。

不管怎样,研究小组在 IRS 63 周围的圆盘中观察到的很可能是行星形成的结果——将这一过程的开始时间安排得比我们以前见过的要早得多。

“即使在最保守的情况下,这些特征也表明尘埃开始在圆盘的特定半径处积聚。圆盘的结构很可能在恒星形成过程的早期就开始影响行星的演化。 ,”研究人员在论文中写道。

“I 类原恒星仍然嵌入在更大规模的气体和尘埃包层中,随着物质的吸积,这些包层可以补充圆盘,这表明如果 IRS 63 圆盘中的行星形成已经开始,那么行星和原恒星很可能从早期开始就一起成长和发展。”

该研究发表于自然。