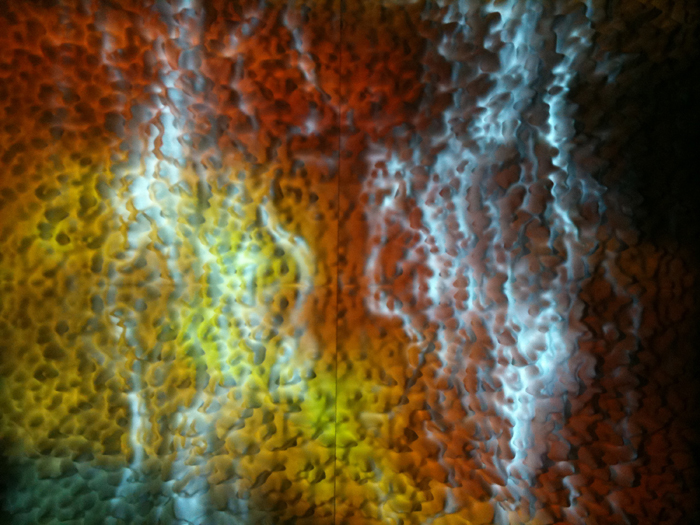

动态扩展III,数字照片,2012年,22.5英寸x 61英寸。

(图片来源:Patricia Olynyk)NEA高级作家编辑Paulette Beete,作为NEA与Live Science的合作关系的一部分贡献了这篇文章专家声音:专家和见解。

我们真的可以相信我们看到的一切吗?体验取决于我们对眼睛的看法?多少取决于我们的其他感官?

这些问题是视觉艺术家帕特里夏·奥利尼克(Patricia Olynyk)作品的核心。使用科学工具 - 显微镜和生物医学成像 - Olynyk创建了装置,以探讨人们对身体环境的感官体验如何影响他们对它们的理解。正如她在网站上指出的那样:“我调查了人类文化,科学与环境之间经常繁琐的关系。”

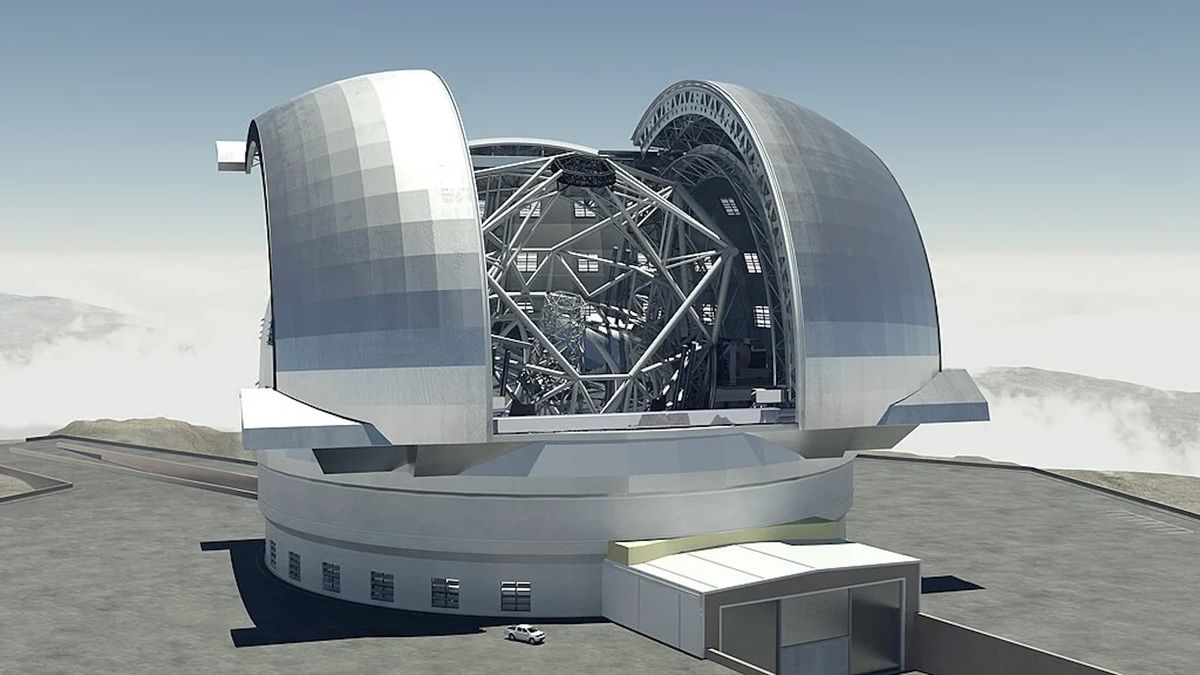

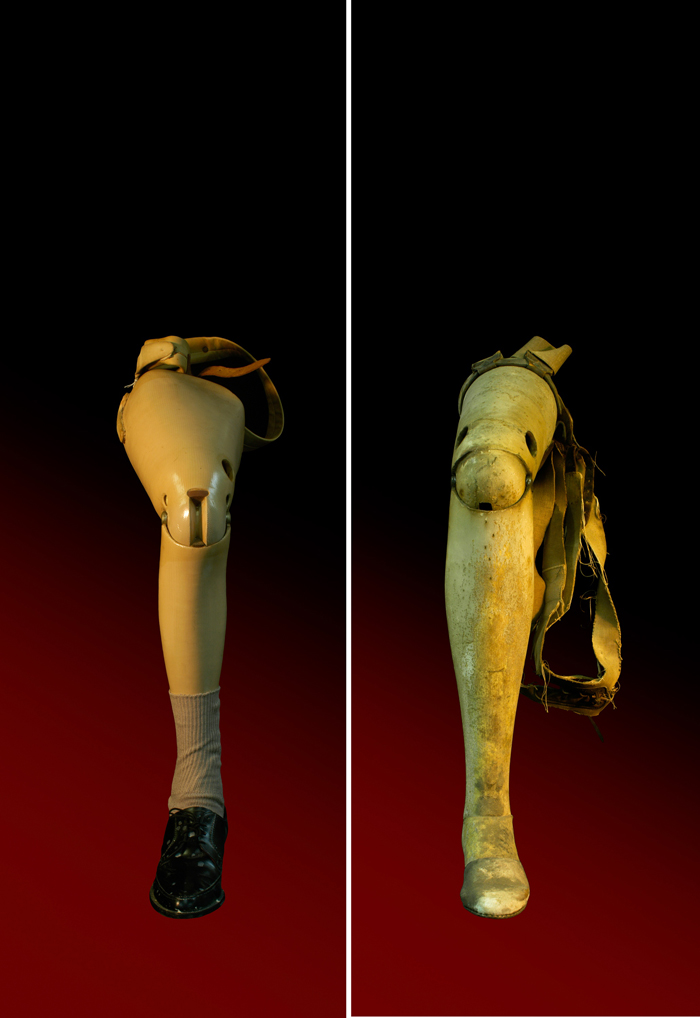

例如,黑暗的天空,包括投影和来自Twilight落基山脉中的现场录音的音景的装置,探索了仿生的概念以及微观和宏观水平的自然形式之间的复杂关系。该档案是一系列照片和灯箱雕塑,将历史上有价值的解剖模型,妇科仪器和假肢装置重新连接起来,研究了当我们将人体与人体的关系视为部分的组合时,而不是整体上。正如这些项目所说明的那样,奥利尼克(Olynyk)的作品《摇摇》(Shake)的观众是对我们周围世界的自满情绪。 [艺术,因为它改变了环境这是给出的

奥利尼克(Olynyk)在布鲁克林博物馆(Brooklyn Museum),罗马博物馆(罗马),西塔玛现代艺术博物馆(日本)和华盛顿特区的国家科学院(National Science)展出了她的作品,她还在加拿大班夫艺术中心(Banff Banff Center of Pyramid and pyramid atlantic Center atlantic Center otlantic Center ot Maryland inlantic Centerland of Maryland in Maryland)占据了多个住所。

她曾是莱昂纳多教育与艺术论坛的主席,莱昂纳多的纽约激光沙龙的联合创始人和联合组织者,以及圣路易斯华盛顿大学艺术教授,在那里她还指导艺术研究生院。我们与Olynyk谈了她在艺术与科学的交集她对世界的看法如何影响一个人对世界的看法。

视觉的力量

奥利尼克:大约十年前,许多对科学图像创造性探究感兴趣的艺术家在问自己:“疾病的美感是什么?乙型肝炎病毒?癌症的美学是什么?科学或实验室形象的美感是什么?”

彼得·加利森(Peter Galison)和卡罗琳·琼斯(Caroline Jones)写了一本很棒的书,讲述了这一和其他主题的“描绘科学,制作艺术”。这是一本很棒的书,因为第一章立即解决了一个令人难以置信的问题:是什么使科学形象造就了艺术形象?

基本上,加利森和琼斯在说我一直认为是真实的,那就是科学和艺术形象存在于世界上。因此,无论是视觉是艺术作品还是科学形象,与其永远坐着并思考,不如说世界上存在许多图像,并询问他们做什么,这更有生产力。他们住在哪里?它们会提示什么样的查询?他们乞求观众什么?因此,对我来说,视觉的力量改变了我的作品,但也改变了我的世界观。

我进入科学的窗口始终是视觉的力量。我的艺术实践扩大了,甚至通过挑战以眼部为中心的倾向来质疑视觉作为主要的力量。我的意思是,艺术家和科学家之间对科学可视化和数据捕获的热情兴趣,尤其是在近年来,随着新技术的出现,这些新技术在宏,微观和纳米尺度上都记录了我们的世界。其中一些包括MRI技术,扫描电子和扫描隧道显微镜以及数字间歇合成。同样,精心制作的,有时甚至是非常规的记录设备允许超声(将数据转换为声学信号)。这样的翻译使艺术家能够超越视觉体验,并参与认知科学,美学,心理学和人类意识的话语,通过重新解释我们的环境,以扩大的方式参与。

这可能是我从事生产安装作品的原因之一,这些工程为观众提供了一种体现或空间化的体验,以及为什么我与声音设计师和建筑师进行了如此多的合作。但是,当您查看微观图像时,视觉的力量很明显,即使您要看的东西也是人们认为是邪恶或不良的东西,例如疾病图像的情况,也有很强的美学。尽管我自己不使用这样的图像,但当然可以通过当代美学的角度来查看它们。

早期参与艺术

我有父母非常支持我小时候倾向于表现出的任何样式。所以从很早就开始绘画。我记得我最早的艺术相关的回忆与母亲在一起,我四岁,她有这些大纸。他们几乎是海报大小的,上面印有数字,一个人本来是用这些数字来从想象力中提取某种绘画的形状。

因此,我和我的母亲曾经坐了几个小时,将这些数字变成了各种生物。

如果我受到惩罚,那些论文就被带走了,但是然后我会转向自己的身体绘画。因此,我用蓝色BIC笔涂抹的图纸遮盖了自己。我几乎在纹身,所以很幽默。

我是一个狂热而坚定的抽屉。而且我从来没有被父母劝阻,从来没有从事艺术领域的某种职业。我想我是幸运的少数人之一。

启发孩子的奇迹

我有父母,尤其是父亲,他们真的想提供会激发奇迹的经验。因此,从很小的时候开始,我与私人艺术课程相结合有了这种优势。

尽管我长大的大多数年轻学生都在学校上艺术课,但我很幸运能够与实际上是卡尔加里职业画家的人一起上私人课程,他们与加拿大西部的原住民花了很多时间。

我的年龄在九至十七岁之间的私人课程,然后在加拿大艾伯塔省艺术与设计学院和加利福尼亚艺术学院的美术硕士(MFA)中读过常规学校巡回赛:本科学位。我在那儿得到了硕士学位。然后,我获得了两项背靠背奖学金,成为日本的一名来访者四年。所以我在三个国家接受了教育。它为我提供了当代创造实践的广泛世界观。

然后我回到湾区,是Suzanne Lacy的屋顶的生产经理,正在Fire Project,这是一个多层的女权主义和市中心青年艺术项目,以及涉及来自奥克兰统一学区的200多名高中生。三年的媒体素养培训最终在奥克兰一个停车场的屋顶上达到了三个小时的“表演”,观众成员只是在辩论了与他们的生活有关的各种问题(这使我们回到了听觉经历的力量)。通过一系列无脚本的对话,青年参与者谈到了各种主题,包括性,艾滋病,毒品,种族,性别,音乐,媒体和青少年通过的仪式。

然后,我对与加州大学伯克利分校有关的劳伦斯·伯克利国家实验室等许多当地观察员感兴趣。我对科学有一定的兴趣,但是直到1999年在密歇根大学获得全职职位之前,我才真正可以使用实验室或教授艺术和科学。我在那里呆了八年,并且在我的第一个终身教学职位上与科学家有很多联系。我还曾在大学的生活科学学院任职,由艾伦·萨尔塔尔(Alan Saltiel)执导,这是一种鼓舞人心和变革性的经历。

科学与艺术

有些人认为我对科学是我父亲的产物,父亲是我家庭中的几位工程师之一。但是我不得不说,我认为这是我对微观和宏观刻板生活的交汇点的迷恋。

我们已经成长了显微镜,我记得花了几个小时看标本,并对我小时候观察到的这些微型戏剧形式着迷。当我后来搬到旧金山湾区去研究生院时,我可以进入这些奇妙的观测站,在那里我可以看到月食,然后去星球上的夜晚,在那里我可以看到土星的戒指。这并不是说它在我脑海中成为一个单一的想法,而是我认为规模的诱惑始终使我着迷,尤其是关于视觉和一般感知的方式,它塑造了人类的意识。

这本身也很有趣,因为现在我实际上是通过我的作品挑战了以眼部为中心的倾向,但是它确实始于视觉和捕获的力量,以某种方式以某种视觉形式引起了不同的问题。

我在密歇根大学布莱恩·罗杰斯(Bryan Rogers)的院长来自化学工程以及视觉和数字艺术,他为艺术家和科学家创造了机会。这仍然是我在启动的程序中尝试做的事情。他为艺术家和科学家提供了一系列的混音器,我遇到了粒子物理学家但丁·amidei(Dante Amidei),他是大学和费米拉布(Fermilab)的科学家。我认为这确实巩固了我对科学的兴趣,因为我与但丁的对话是如此鼓舞人心。与戈登·凯恩(Gordon Kane)的对话,他也是一名粒子物理学家的对话。这两位物理学家愿意与艺术家花几个小时谈论我们所做的事情的本质。

探索思想和身体的辩证法

如果您从某种元角度谈论我的艺术,我会说我尝试探索思想和身体,人类和人造以及感知和了解的辩证法。一系列涉及思想,身体和身体之间关系的丰富对话意识随着时间的流逝,通过各种哲学立场出现,包括某些亚洲传统和笛卡尔二元论,这表明这一思想和物质是明显独立的领域。我对通过医学,纳米技术和基因工程提供的人体的新可视化对这一领土的兴趣,将这些对话扩展到当前,当代对“人性”的重新概念化直接与科学机构的新表示直接相关。具有讽刺意味的是,这使我们再次回到了视觉的力量。

我还试图调查占主导地位的文化以及制度文化的方式,以塑造人们对自然世界的理解并塑造我们对科学的理解。我尝试采用很多摄影,显微镜和生物医学成像技术。因此,同样,它回到了我们所看到的与我们所知道或我们所知道的知识的重要性。我使用这些图像来解释和挑战我们对科学及我们周围世界的看法以及我们的习俗。因此,我们有客观的了解世界的方式,并且我们拥有了解世界的主观方式,我认为我尝试通过工作来挑战这两个问题并提出一些使观众可以提出新问题的事情。

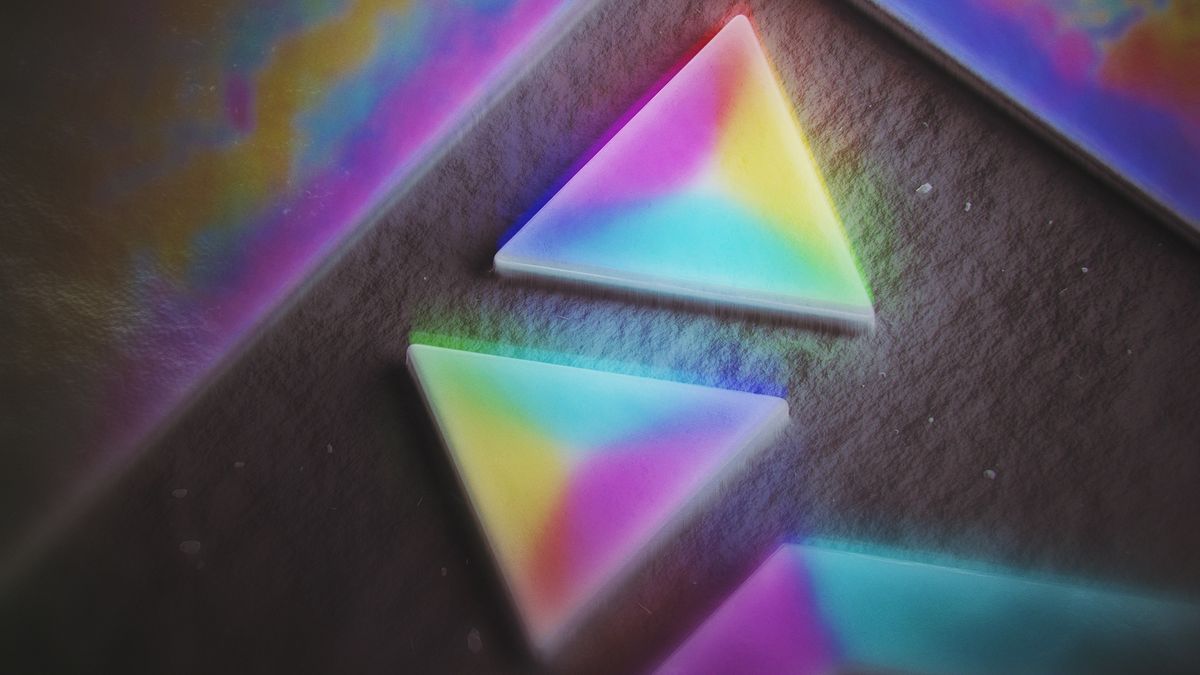

来自“档案”系列。同构扩展,数字照片,2012年,档案灯箱雕塑,25.5英寸x 6英尺。学分:帕特里夏·奥利尼克(Patricia Olynyk)

艺术与科学融合在一起做了一些独特的事情

人们有时认为科学是一种遵循一种单一方法的一种单一的探究形式。我听说过的最有趣的论点之一是在两位粒子物理学家之间。其中一个人说,在进行实验时,研究人员需要保持对任何结果的开放,这确实是发现的核心。另一位物理学家说:“不,不 - 您必须对所寻找的东西有一定的感觉,或者在看到它时不会认识它。”因此,我们认为科学首先是一种经验过程。但是,我认为,即使在各种科学方法论中,也有许多变化。

因此,艺术是独一无二的,因为艺术家通常不会从假设开始,然后构建他们的实践来证明这一点。但是我认为艺术实践本身可以成为研究和知识生产的一种形式。结果往往更开放,但它们是由询问和发现渴望的同样动力驱动的。从这个角度来看,我确实认为艺术家受到科学的启发并不难,尤其是在医学,生物技术,纳米技术,宇宙学和量子物理学方面的新进步方面。

我还认为,科学家的灵感并不是很难受到科学中发生的事情的可视化或创造性概念化的启发。当然,有一些不良协作的例子。最糟糕的是,艺术家被科学家用作插画家。在最糟糕的情况下,艺术家误解了科学的想法,这些想法不会提高询问,并且不会引起理性的辩论,尤其是关于科学的一些更具争议的方面。

但是我确实认为艺术和科学融合在一起做了一些独特的事情。在我看来,几乎是外行观众在这一切中都改变了最大的变化。

科学已经吸引了广泛的受众,以至于对文化和艺术家的主要影响涉及刺激新思维和认识方式的能力,而不是艺术,而不是一定会改变科学运作的方式(尽管情况也是如此)。但是我确实认为科学对广泛的受众的宣传经常通过艺术发生,尤其是解决科学的社会和/或道德方面的工作,从根本上改变了我们的集体文化对生活和环境的看法。

NEA致力于通过其资助计划,研究和在线以及印刷出版物来鼓励艺术,科学和技术的交集。表达的观点是作者的观点,不一定反映出版商的观点。该文章的此版本最初发表在现场科学。