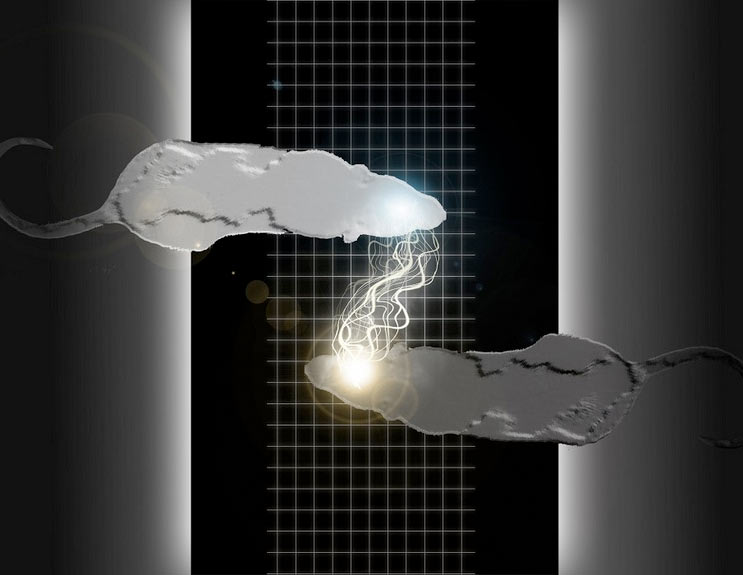

科學家已經在一對實驗室大鼠中設計了一些與思想融合在一起的東西,以電子方式連接動物的大腦,以便他們可以共同努力解決難題。即使大鼠相距2,000英里,這種大腦之間的連接也保持牢固。

這些實驗是由杜克大學神經生物學家Miguel Nicolelis進行的,他以其製作工作而聞名心理控制的假肢。

“我們以前的研究腦機界面尼科利斯解釋說,我們說服了我們的大腦比我們想像的要多得多。在這些實驗中,大腦能夠輕鬆適應體內設備的輸入,甚至學習如何處理由人造傳感器產生的隱形紅外光。所以,我們問的問題是,是否大腦可以吸收人造傳感器的信號嗎?它也能吸收來自其他體內傳感器的信息輸入嗎? ”

對於新的實驗,尼古拉利斯和他的同事們訓練了一對老鼠,以在籠子裡射出一盞燈時按某個槓桿。如果他們碰到正確的槓桿,他們會得到一口水作為獎勵。

當一對稱為“編碼器”執行此任務的一對大鼠時,在單獨的外殼中將其大腦活動的模式(就像其思維過程的快照一樣)被轉化為伴侶大鼠“解碼器”的大腦的電子信號。燈光沒有在解碼器的籠子裡熄滅,因此該動物不得不從編碼器中破解信息,以知道要按哪個槓桿來獲得獎勵。

研究人員說,解碼器在70%的時間內按下了右槓桿。

近思維合併是用植入動物皮質的一部分的微電極來處理運動信息的。尼古拉利斯(Nicolelis)將其描述為“有機計算機”的大腦對腦界面兩種方式工作:如果解碼器選擇了錯誤的槓桿,則編碼器老鼠沒有得到全部獎勵,這鼓勵了兩者一起工作。 [視頻 - 觀看聰明的老鼠一起工作這是給出的

NicoLelis在聲明中解釋說:“我們看到,當解碼器大鼠犯錯時,編碼器基本上改變了其大腦功能和行為,以使其伴侶更容易正確。” “編碼器提高了代表該決定的大腦活動的信噪比,因此信號變得更加清潔,更容易檢測到。它做出了更快,更清晰的決定,選擇正確的槓桿來按壓。當編碼器做出這些改編時,解碼器總是得到了正確的決定,因此他們都得到了更好的獎勵。”

即使通過互聯網發送信號,並且將大鼠放在兩個不同的大洲,相距2,000英里(3,219公里)時,連接也不會丟失。研究人員說,當解碼器大鼠在北卡羅來納州的一個杜克大學實驗室時,結果成立,而編碼器與尼古利斯的同事在巴西的埃德蒙(Edmond)和莉莉·薩弗拉(Lily Safra)國際神經科學研究所(Els-iinn)。

研究人員正在研究實驗,以將兩隻以上動物的思想聯繫起來(這是尼古拉利斯所說的“腦網”),以查看它們是否可以協同解決更複雜的問題。

Nicolelis說:“當動物開始作為腦網的一部分開始相互作用時,我們甚至無法預測出現什麼樣的新興特性。” “從理論上講,您可以想像,大腦的結合可以提供個人大腦無法自己實現的解決方案。”

今天(2月28日)在《自然科學報告》雜誌上詳細介紹了這項研究。

在Twitter上關注LiveScience@livescience。我們也在Facebook和Google+。