斯蒂芬妮·索爾特(Stephanie Saulter)是“®進化”小說的作者,其中的第一本”寶石,,,,“現在在美國可用。她已將本文貢獻給現場科學的專家聲音:專家和見解。

禁忌是一個有趣的社會結構。每種文化都傾向於將自己的不可侵犯和不可變的視為視為不同意。對於社會來說,將其絕對理解正確,道德和必要的理解是司空見慣的,並抵制這些信念是或應該可能會發生變化的觀念。

但是,如果我們回顧社會境地在文化和時代之間發展的方式,我們可以看到許多道德絕對的人無法承受時間的流逝。宗教的執行,對性表達的限制,班級結構的剛性和性別角色- 在過去的幾個世紀中,幾乎都無法承認。

那些忍受的禁忌(謀殺,亂倫)是沒有特殊情況可以減輕的那些禁忌,並且沒有任何例外。

進化依賴於例外的出現 - 社會變革而不是基因突變。隨著時間的流逝,一個規則的例外是那些最能響應他們出現的環境的例外。然而,我們很少比那些界限開始轉移時更加焦慮,或者在要求一個簡單的道德框架來確定前進之路時更加努力。

這並不總是可能,甚至是有幫助的。對這個問題的簡單答案的期望:“什麼是道德?”掩蓋了可能提出這個問題的情況的複雜性。

以預防疾病或殘疾為例。沒有進一步的細節,很少有人會反對父母在自己的力量範圍內做所有事情,以確保他們的孩子天生健康,並保持這種狀態。對於大多數人來說,這意味著沒有比懷孕期間明智的飲食和生活方式以及良好的產前和產後護理更劇烈的動作。

但是,那些遺傳遺傳使他們的後代面臨更大風險的夫婦呢?在這一點上,“合理的”,什麼是“他們的權力”,構成“良好健康”的內容以及它可以或應該“確保”的程度有可能變得更具爭議性的潛力。

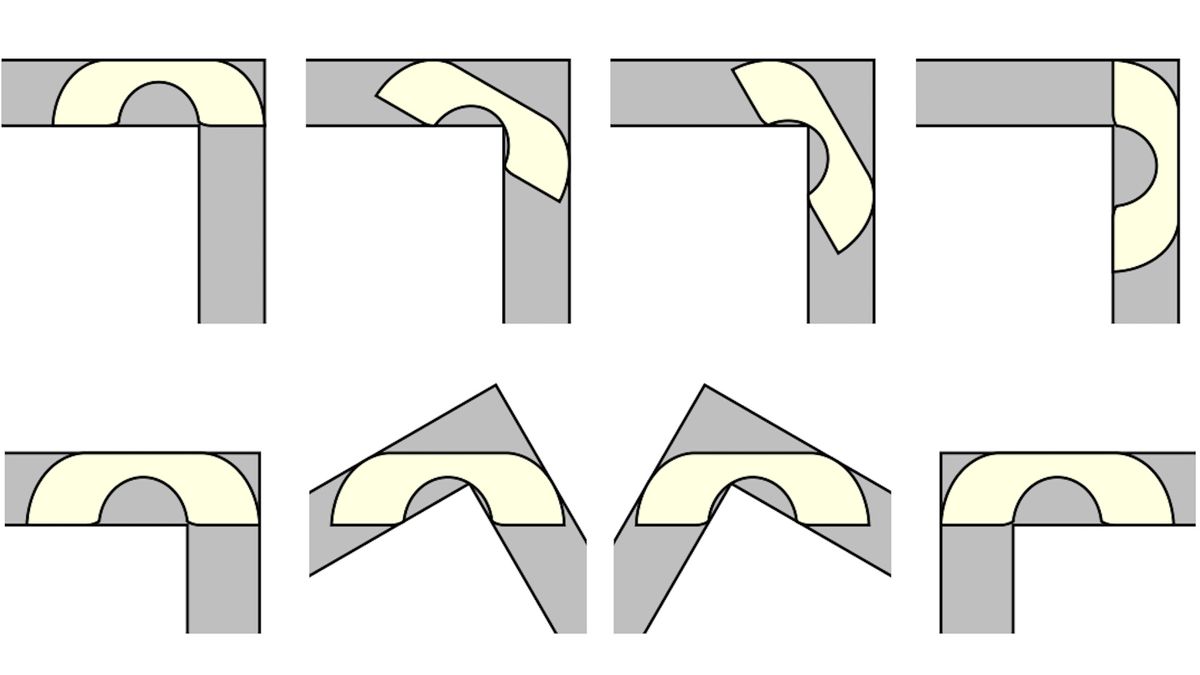

幾個月前,我參加了題為“”小組討論。輔助生殖中的基因測試:選擇,不是完美的?“在生殖和遺傳醫學專家中,法律和政策討論了有關的問題pre植入遺傳診斷(PGD)。 PGD使特定的繼承條件可以作為過程的一部分進行測試體外受精(IVF) - 實際上,在眾所周知,遺傳疾病的高風險,可能建議使用PGD的IVF進行自然概念的嘗試。要點消息是,PGD做出的診斷和選擇既有限又具體。

沒有“一切測試” - 響應不良的測試結果而做的一切就是不要植入該胚胎。無法糾正它的任何問題,因此“選擇不完善”子句符合標題。

但是,該條款被認為是一個查詢,因為該聲明提出了問題。在我的回憶中,沒有人認為PGD可以在可能的情況下可以預防PGD的疾病,但是選擇對它們進行選擇是一種工程形式,儘管是最被動的。

pre植入組織打字選擇“救世主兄弟姐妹”的情況下,如果年齡較大的孩子已經患有生命障礙並不是那麼被動,儘管這基本上仍然是不可決的。知道遺傳風險在家庭中存在,父母不想確保未來的孩子擺脫其影響?而且,如果健康新生兒的臍帶血可以幫助治愈生病的兄弟姐妹,那麼為什麼不呢?當然,這比讓它浪費更好。

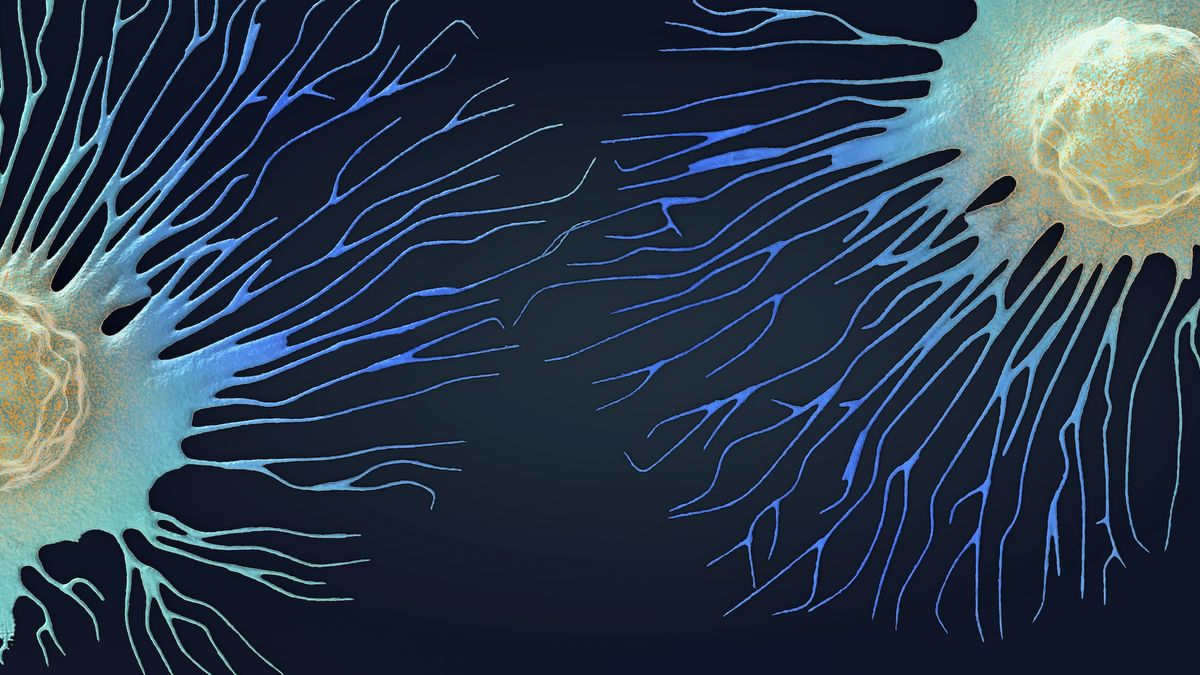

到目前為止,如此簡單,但是現在我們繼續講述生殖醫學時刻的重大故事,至少在英國:根除線粒體疾病通過用供體卵中的健康mDNA代替母親的線粒體DNA(mDNA)故障。由此產生的卵將包含親生母親的核DNA和捐贈者的線粒體DNA,並會在父親的精子中在體外受精。

“三個父母的嬰兒!“尖叫著頭條新聞,抗議的確傾注了。有一個論點是,在這種情況下,生物母親應該簡單地轉向捐贈者雞蛋,而不是尋求修復自己的雞蛋;線粒體替換技術的發展可以被視為不成比例的強大的習慣,以一種相當多的感性的願望,可以攜帶一個孩子的基因。

這種異議並非沒有任何優點。但是,前瞻性母親的不良MDNA並不是她的全部遺傳價值,而且看來有一個完全沒有感情的反駁,支持保留盡可能多的物種的遺傳品種。

無論您坐在哪個柵欄的哪一側,毫無疑問,線粒體替換是遠離隨機重組的確切一步,然後是測試和選擇,進入了主動工程的領域。的確,它會產生帶有三個人的基因而不是兩個孩子的孩子。這些孩子會將這些基因傳遞給自己的孩子。這是人類遺傳遺傳修飾的開始。

我們應該反對這個嗎?什麼理由?畢竟,這是合乎邏輯的下一步。它有可能使成千上萬的人免於疾病的生命和早期死亡。如果是新疫苗,我們會毫不猶豫地。我承認,以“不自然”或“我們不知道會發生什麼”為由對技術或程序的異議幾乎沒有耐心。 ”

當然,線粒體置換是不自然的。但是,IVF,器官移植,假肢和可注射胰島素也是如此。如果我們對自然和環境破壞我們脆弱的身體的方式保持樂觀,那麼我們將永遠不會發明藥物。而且,當然,由於我們現在採取的行動,我們無法100%確定將來會發生什麼。我們永遠不會。什麼時候阻止了我們?為什麼要呢?

的確,什麼應該阻止我們?

那是辯論的道德核心。生殖醫學的發展傾向於逐步進行;每個都是一個很小的邏輯步驟,鑑於以前發生的事情,這是完全有意義的。但是時不時地,有一個巨大的轉變可以改寫景觀,使幻想變成可能性。這IVF的發明是這樣的轉變;沒有它,此處討論的後來發展是不可能的。胚胎的工程化合了來自多種來源的遺傳物質,似乎是另一種。一如既往的恐懼是我們可能走得太遠 - 創造了可怕的“設計師嬰兒”,其外觀,智商,創造力和運動能力將被定制為對靜脈,空虛的父母的規範。

這個問題是否足夠建立,值得禁止未來的修改工作?可能不是。一方面,在開發任何可行的修改技術之前,需要以巨大的費用進行深入的長期研究。在患者中實施此類技術不太可能快速或便宜。

整個過程受到高度調節,並受到嚴格的審查。很難想像任何人有錢或傾向於將這些資源花費在像頭髮或眼睛顏色這樣的瑣碎的東西上,或者是差異散文或任何監管機構批准此類研究的機構稍微更好的設施。此外,這將是我們目前的模型的轉變,該模型認為乾預僅是道德的,並且在醫學上是允許的。

因此,我們是否需要擔心我們現在認為人類多樣性的一部分的屬性可能會及時被醫學化,可以這麼說 - 越來越畏懼,改變,改變和減少這種多樣性?鑑於生殖醫學使父母更多,而不是遺傳後代的孩子,這似乎是一種奇怪的恐懼。更不用說,我們生活在一個承認,接受和積極慶祝多樣性的時代。

這可能就是為什麼我們擔心它的損失的原因:這是我們最近才真正理解和珍視的一件事,而我們害怕回到不好的時代。

(當然,我們社會中的許多人比其他人少慶祝。他們的持續存在是關注的原因,我不建議自滿。相反,如今,他們似乎更有可能被主流拒絕而不是代表它。)

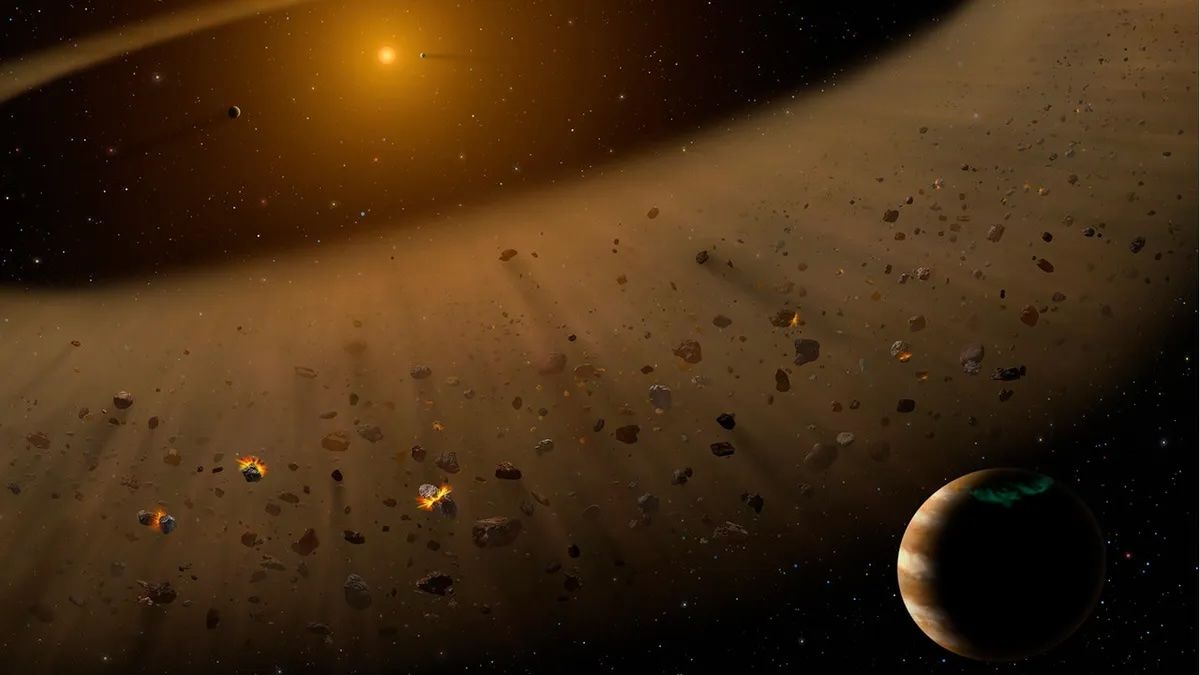

那其他反烏托邦噩夢又如何專門設計以履行某些角色或在改變的環境中生存?我推測在®進化小說中的這種可能性,並且必須想像出一個極不可能的環境融合,以便使這種結果變得合理 - 在這種情況下,生存的必要條件大於任何阻礙其妨礙其方式的禁忌。創建“寶石”的轉基因人類(寶石)的背景是一種場景,在這種情況下,替代方案充其量充其量是一種減少的,預先侵入的年齡文明,並且最糟糕的是完全滅絕。在如此絕望的海峽中,誰說激進的工程仍然是錯誤的事情? [“ Gemsigns”(美國2014年):摘錄這是給出的

當前的道德標準是否應該勝過一門科學的發展,這可能使我們的物種能夠在未來的滅絕事件中生存?

我們應該長時間努力研究自己的趨勢,以限制後代能夠做出的決定。我們可能不願相信我們的後代像我們的祖先信任我們一樣做出道德上正確的選擇 - 但是我們現在不知道那些祖先是錯的嗎?隨之而來的是,有一天,我們可能也是錯的。

知識將出現,並會出現環境,這將使我們當前的框架過時。我們需要信任未來的決策者,以確定最適合他們的最佳選擇,而不是我們相信自己現在最好的。

表達的觀點是作者的觀點,不一定反映出版商的觀點。該文章的此版本最初發表在現場科學。