一條中國衛星分裂了一對“糾纏的光子”,並將它們傳輸到745英里(1,200公里)的地面站,從而粉碎了以前的距離記錄,以獲得這樣的壯舉,並在量子通信中開闢了新的可能性。

在量子物理學中,當粒子以某些方式相互作用時,它們就會變得“糾纏”。這本質上意味著他們即使被大距離分開,保持連接,使得對另一個行動的行為會影響另一個動作。

在今天(6月15日)在線發布的一項新研究中雜誌科學,研究人員報告說,糾纏的光子對成功分佈到地球上的兩個位置,分別為747.5英里(1,203公里)。 [物理學中18個最大的未解決的奧秘這是給出的

量子糾纏科學家說,有有趣的應用程序來測試物理學的基本定律,但也用於創建非常安全的通信系統。那是因為量子力學指出測量量子系統不可避免地會破壞它,因此任何竊聽的嘗試都是不可能隱藏的。

但是,很難分發糾纏顆粒- 通常是光子 - 在大距離上。當通過空氣或纖維電纜上行駛時,環境會干擾顆粒,因此,信號衰減較大,並且變得較弱,無法有用。

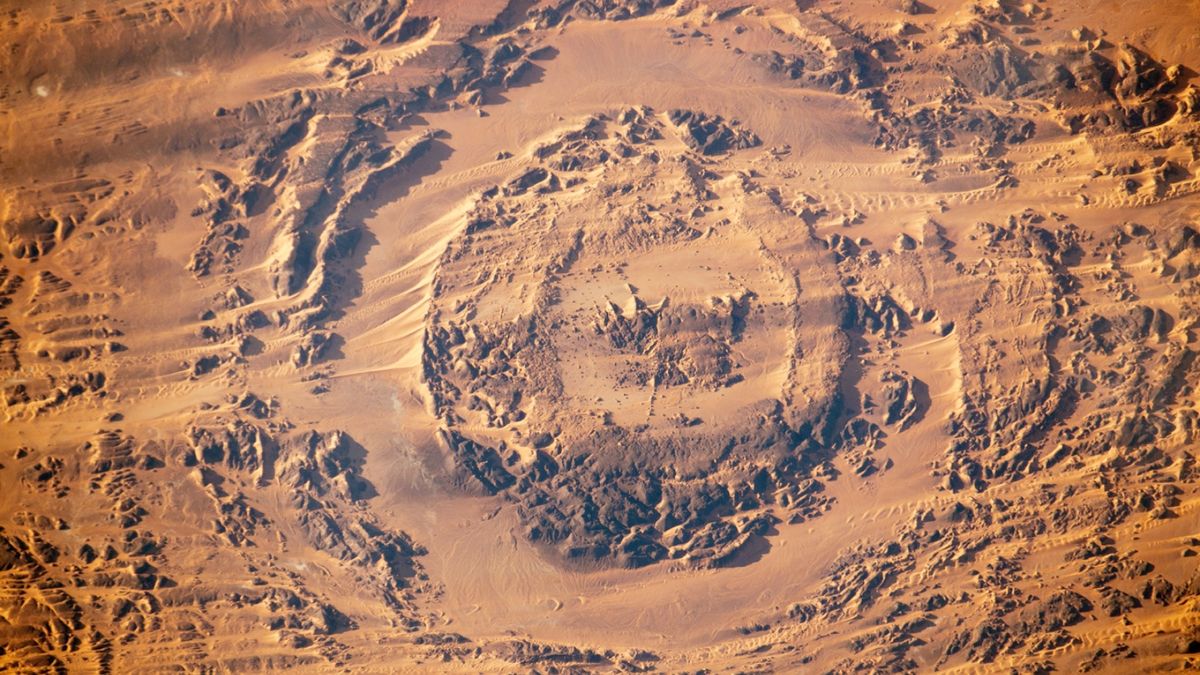

2003年,潘江(Pan Jianwei),科學技術大學的量子物理學教授中國,開始在基於衛星的系統上工作,該系統旨在將糾纏的光子對束至地面站。這個想法是,由於粒子的大部分旅程都是通過空間真空的,因此該系統會引入大量的環境干擾。

Pan告訴Live Science:“然後,許多人認為這是一個瘋狂的主意,因為已經在散佈良好的光學桌子內進行了精緻的量子訪問實驗非常具有挑戰性。” “那麼,如何在千公里距離尺度上進行類似的實驗,而光學元素以每秒8公里的速度振動和移動?”

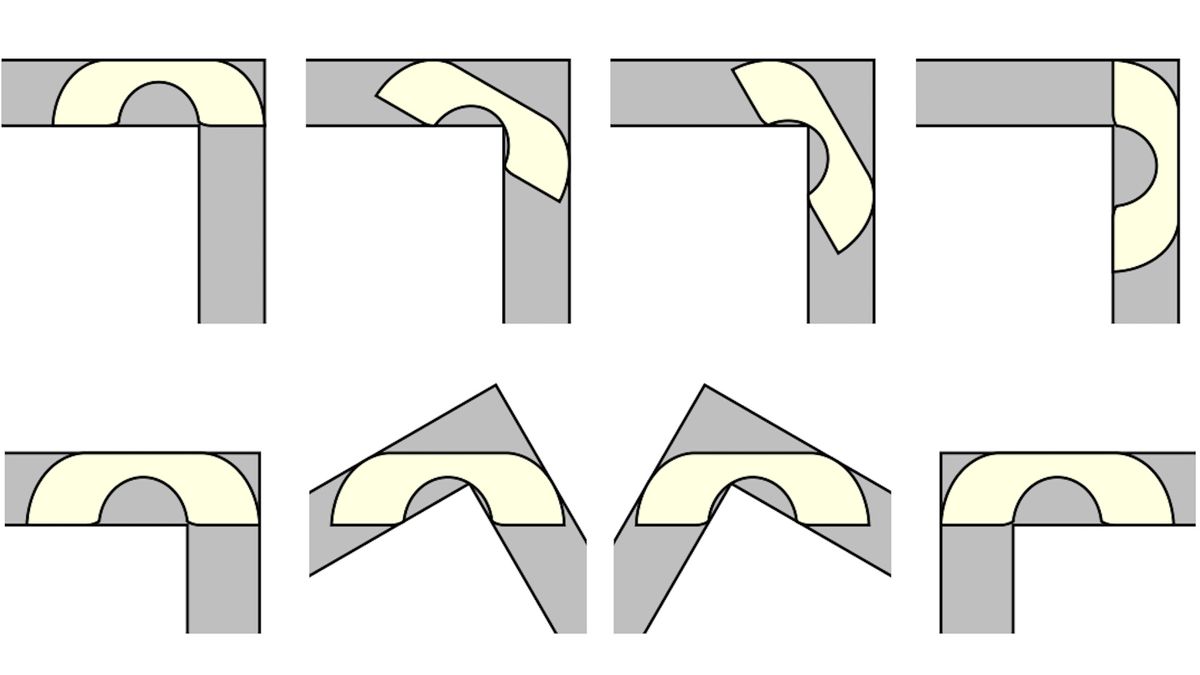

在新研究中,研究人員使用了中國的Micius衛星去年推出的,以傳輸糾纏的光子對。該衛星具有超級糾纏的光子源和高精度的收集,指向和跟踪(APT)系統,該系統使用衛星和三個地面站點上的信標激光器來排列發射器和接收器。

一旦光子到達地面站,科學家就進行了測試,並確認顆粒仍然糾纏儘管行駛了994英里至1,490英里(1,600和2,400公里),但取決於衛星所在的軌道的哪個階段。

科學家說,只有最低6英里(10公里)地球大氣的厚度足以引起光子的重大干擾。據科學家稱,這意味著他們的鏈接的總體效率大大高於以前通過光纖電纜分發糾纏光子的方法。 [扭曲的物理:7個令人振奮的發現這是給出的

潘說:“我們已經達到了兩光孔的糾纏分配效率,其效率比使用最佳電信纖維高得多。” “沒有衛星,我們做了絕對不可能的事情。”

除了進行實驗外,這種系統的潛在用途之一是用於“量子密鑰分佈”,其中量子通信系統用於在兩方之間共享一個加密密鑰,而不必提醒用戶,這是不可能攔截的。與正確的加密算法結合使用時,該系統即使加密消息專家說,通過正常的溝通渠道發送。

英國牛津大學量子物理學教授Artur Ekert是第一個描述如何使用糾纏光子傳輸加密密鑰的人Artur Ekert。

Ekert告訴Live Science:“中國實驗是一項非凡的技術成就。” “當我在牛津大學的一名學生中提出基於糾纏的量子鑰匙分佈時,我沒想到它會被提升到這樣的高度!”

根據PAN的說法,當前的衛星還沒有準備好用於實用的量子通信系統。他說,一方面,它的相對較低的軌道意味著每個地面站每天只有大約5分鐘的覆蓋範圍,而所使用的光子波長意味著它只能在晚上運行。

潘說,增加覆蓋時間和區域將意味著發射具有較高軌道的新衛星,但這將需要更大的望遠鏡,更精確的跟踪和更高的鏈接效率。他補充說,白天操作將需要在電信波長中使用光子。

但是,儘管開發未來的量子通信網絡將需要大量工作,但加拿大滑鐵盧大學量子計算研究所的副教授托馬斯·詹妮(Thomas Jennewein)表示,潘的小組展示了其中一個關鍵建築塊。

他告訴Live Science:“自2000年以來,我就從事這一研究領域工作,並研究了來自太空的量子糾纏實驗的類似實現,因此我可以很大程度上證明了這個中國人群所表明的大膽,奉獻精神和技能。”

原始文章現場科學。