一項新的量子計算研究聲稱,生產,存儲和檢索“量子數據”的最新發現使我們更接近量子互聯網。

當前,量子信息在長距離和量子位(量子位(量子)信息的載體(在傳輸過程中)很容易丟失或碎片。

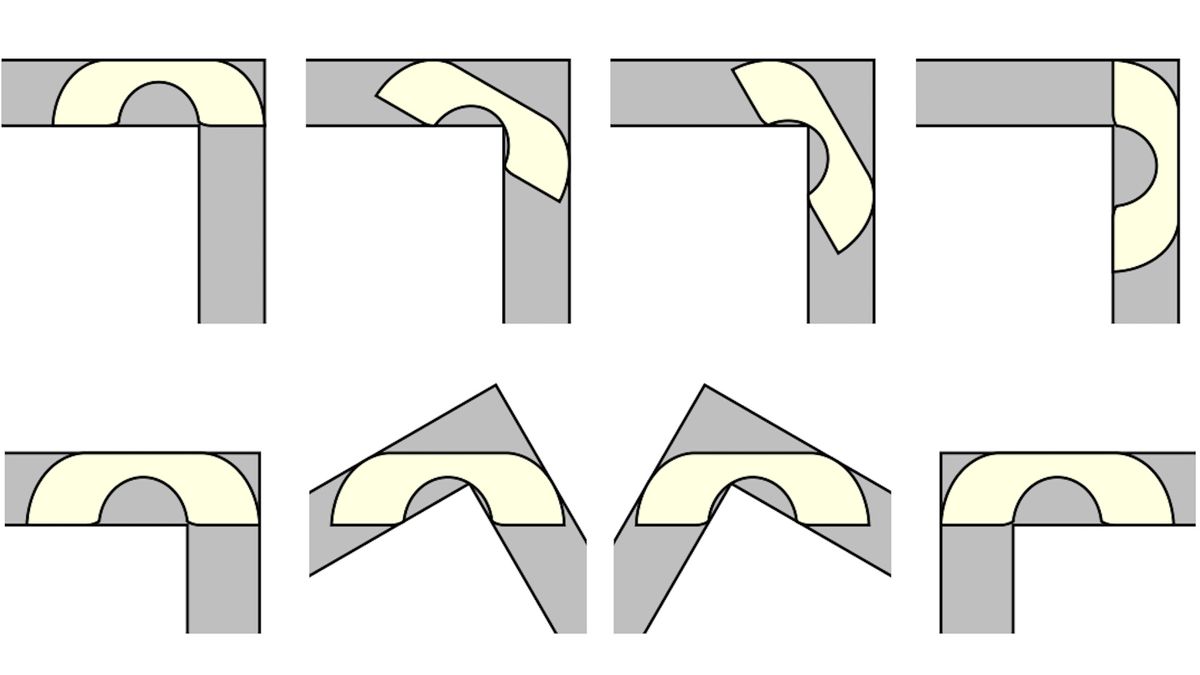

如今,使用稱為“ RepeAter”的設備通過光纖電纜將經典的計算機鑽頭作為光脈衝傳輸,以擴大網絡長度的信號。為了在較長距離上傳輸量子位,如今經典的計算機位的傳輸方式我們需要類似的設備,這些設備可以在整個網絡上存儲和重新載量子狀態,從而確保信號保真度無論數據必須走多遠。

這些量子存儲器設備可以接收,存儲和重傳Qubit狀態。這項新研究在倫敦帝國學院,南安普敦大學以及德國的斯圖加特和沃茲堡大學進行,聲稱這是第一次使用標準光纖電纜實現了這一目標。這些發現於4月12日在《雜誌》上發布科學進步。

全部在光子源中

研究人員使用一種新的且可能更有效的方法來存儲和檢索量子信息的潛在載體之一。

“單個光子源有兩種主要類型,一種稱為非線性光學頻率轉換的過程,以及基於單個發射器的過程:”莎拉·托馬斯(Sarah Thomas),倫敦帝國學院物理學教授告訴Live Science。 “在我們可以在量子內存中存儲來自非線性光學的光子之前已經證明了很多次,因為您可以設計源和存儲器以匹配的源和內存。我們使用了一個稱為量子點的特定單個發射極,這是半導體的納米晶體。”

托馬斯說,使用非線性光學元件不太可靠 - 並非每次都會產生一對可用的光子,而單個發射極量子點以更高的速率產生它們。

下一個挑戰是量子內存設備之間界面的效率取決於匹配波長和帶寬。這裡的差異使存儲和檢索效率過低,但該研究最終彌合了差距。

托馬斯說:“我們通過使用高帶寬,低噪聲量子記憶來做到這一點,以非常特定的波長製造光子源以匹配我們的量子記憶。” “我們還能夠在光纖中的損失最低的波長下進行,這將是構建量子網絡的關鍵。”

建立過去的工作

但這並不是量子計算和量子互聯網上唯一的進步。 2月,現場科學報告在Stony Brook大學的相關突破。

量子網絡模型在極低的溫度下更穩定,這限制了其現實世界的應用,但是該研究在室溫下達到了穩定的連接,這使其無法實現現實世界的使用。

帝國研究以此為基礎,這要歸功於發射器和接收器之間的一致性波長。

“ Stony Brook的研究使用了795 nm [納米]的光子,並在存儲和檢索後顯示了兩個光子的干擾,”量子啟用產品公司Infleqtion的量子信息首席科學家Mark Saffman告訴Live Science。 “這項帝國研究在1529 nm(這是標準的電信波長)上使用的光子並存儲和檢索,但沒有顯示干擾。電信波長的存儲和檢索對於低損失纖維的傳播都很重要。兩項研究都推進了量子網絡所需的不同方面。”

網絡安全專家Michael Hasse(量子網絡將產生最大影響的領域之一)告訴Live Science,帝國研究描述了一種方法,而較早的研究描述了該方法起作用的必要機制。

他說:“帝國工作是一種使用中繼器建立長途交流的手段。” “量子糾纏使通信在理論上可以分開,但實際上,當它們更加近距離時,Stony Brook研究是指量子信息在室溫下的存儲,這對於實施中繼器是必不可少的。”