到目前为止,我们大多数人都可以列出我们这个物种把这个星球搞得一团糟的各种方式。

加拿大动物学家莎拉·奥托详细报告了人类如何把事情弄得一团糟,目的是探究它如何影响整体进化。 答案也不是学术性的? 它可以向我们展示事情到底有多糟糕。

“物种的生物和非生物环境变化的速度已经改变了物种的进化轨迹,这种趋势有望升级,”奥托在她最近的文章中说。

生态系统进程的改变并不是什么新鲜事。大约90%地球上曾经生活过的所有物种都已经步渡渡鸟的后尘,使灭绝成为生物圈不可避免的特征。

但与过去一个世纪左右发生的事情相比,过去见证物种兴衰的力量往往相当缓慢。

一百年前,我们人类的数量大约为 18 亿。 现在我们的人口已接近 76 亿,平均每年增长 1% 左右。 如果要养活更多的人还不够糟糕的话,那么风景上的个人印记已经每年增长半个百分点。

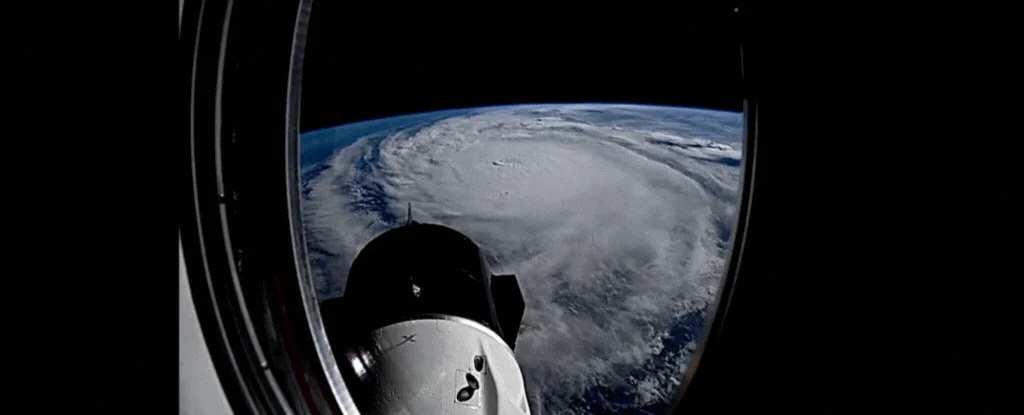

越来越多的人对环境产生了更大的影响,导致破坏呈指数级增长,推高了全球灭绝率并看到大量物种的灭绝在一个人一生的时间内。

平均而言,我们已经剥离了8%的碳从表土顶部 2 米(6 英尺)开始,升高了大气的温度近 1 摄氏度(1.8 华氏度),并且降低了海洋的pH值约0.1个单位。

这种影响不仅在规模上是巨大的。 速度之快是前所未有的。 这意味着我们几乎无法告诉我们生物学如何应对这种“自然”选择的新变化。

“除了数字之外,世界的生物多样性正在通过物种内部和物种之间的进化变化而发生变化。”奥托说。

影响生物多样性转变的压力可以通过多种方式进行分类。 奥托抛开了有意选择的压力? 那些我们故意通过杂交培育新品种或基因工程制定的? 并关注那些我们偶然影响到的人。

例如,只需通过新结构对景观进行物理改造,我们就能影响动物的移动方式、植物的生长以及微生物的增殖方式。

这可能会对一个物种的生存或消失产生巨大影响,或者微妙地影响其功能和形态。

“悬崖燕子的翼展在靠近道路时已经变得更短,而被道路杀死的燕子却拥有更长的翅膀,这与面对交通时增加机动性的选择是一致的,”奥托说。

我们还改变了生存环境,通过曾经阻碍其传播的边界快速移植物种。

此外,我们的掠夺性和采集性需求带来了明显的压力,狩猎大小合适的动物或扑杀可能影响农作物产量的杂草或害虫。

物种消失和对人类存在的显着适应的例子不胜枚举。 但新物种出现的速度仍然是一个谜。

“人们对人类如何改变物种形成率知之甚少,”奥托说。

有很多估计,其中一些不太乐观的估计表明这可能需要数百万年的时间生物多样性的某些方面恢复前现代的活力。

尽管我们具有破坏性,但我们人类也在某些方面为增加遗传多样性做出了相当大的贡献,无论是通过分裂种群还是在新环境中开辟利基。

所有这些都构成了生物多样性长期平衡的问题。 在这种新的进化景观中是否可以实现某种大规模的平衡? 或者人类的压力使我们不可避免地陷入日益加剧的困难之中?

我们根本不知道。 奥托认为这是一个问题。

“正如我们所见证的抗生素耐药性的演变,人类可能会施加选择,但我们通常不会保持优势,”她警告说。

当谈到环境时,消息并不总是令人愉快。 但事实上我们对我们的影响仍然知之甚少,这是我们真正应该关心的事情。

这项研究发表于英国皇家学会会刊 B。