類星體插圖。 (ESO/M. Kornmesser)

類星體插圖。 (ESO/M. Kornmesser)

黑洞是如此奇怪和神秘,我們可能永遠無法解開他們所有的謎題。但這個新證據相當奇妙——這是銀河系核心超大質量黑洞主動塑造其環境的第一個證據,這一點令人懷疑,但之前從未被證實。

不僅如此,他們這樣做的方式——透過產生吹得很遠很遠的強風——影響新恆星的形成。這意味著黑洞施加的影響比預期的要遠得多,甚至到達了星系的最深處。

眾所周知,超大質量黑洞會向周圍的空間吹出強大的風。太空中可能沒有空氣,但有等離子體、氣體和其他事項在星際介質中。

之前的研究得出的結論是這些風其威力足以傳播到整個星系,可以抑制該區域新恆星的形成。

這項新研究標誌著首次觀察到這種現象。

“超大質量黑洞令人著迷,”天文物理學家雪萊賴特說來自加州大學聖地牙哥分校。

“了解星系為何以及如何受到超大質量黑洞的影響是星系形成過程中的一個突出難題。”

這黑洞有問題的部分可見類星體,位於距我們約 93 億光年的宿主星系 3C 298 中。

這意味著我們探測到的現象發生在宇宙歷史的早期,大約有 138 億年的歷史。

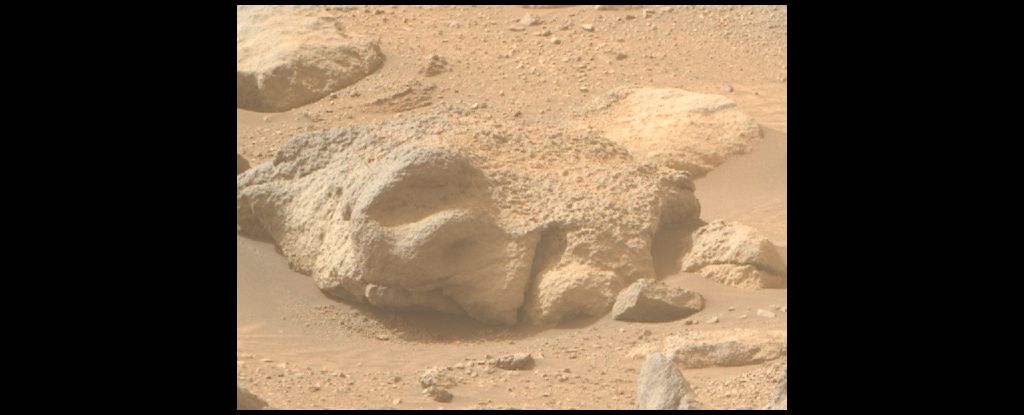

類星體宿主星系的圖像(A. Vayner 和團隊)

類星體宿主星系的圖像(A. Vayner 和團隊)

黑洞本身是看不見的,因為沒有光線從它逸出,但它位於一個巨大的塵埃和氣體吸積盤的中心,該吸積盤以驚人的速度圍繞黑洞旋轉。

這會產生摩擦和熱量,從而發出巨大的光。事實上,類星體是宇宙中最亮的物體之一。

在上圖中,綠色突出了類星體照亮的整個星系中的高能量氣體,而藍色代表了吹過整個星系的強大風。

超大質量黑洞本身位於影像中間稍下方的橘色邊框明亮圓圈中。

星系生命的類星體階段通常是早期、非常活躍的階段,在黑洞吞噬掉附近所有物質後,進入更傳統的成年期。

今天銀河系附近的大多數星係都顯示出中心超大質量黑洞的大小與星系大小之間的相關性。但3C 298就不成比例了。

利用凱克天文台紅外光譜儀 OSIRIS 和阿塔卡馬大型毫米/亞毫米陣列的數據,研究小組發現,考慮到黑洞的大小,它的質量比預期小 100 倍。

將拼圖的各個部分放在一起,這表明黑洞早在星系周圍合併之前就形成並建立了。

他們還觀察到類星體驅動的風改變了分子氣體的密度,大大減少了它 -其中的雲對於恆星的形成至關重要。這意味著類星體限制了恆星的形成。

這些發現是對遙遠類星體及其對星系生長和恆星形成影響的調查的第一個結果。但儘管它放棄了長期懷疑的機制的有力證據,但仍有工作要做。

例如,目前尚不清楚類星體星係是否可以包含在用於附近星系的縮放模型中。

目前還不清楚恆星的形成是如何發生的,因為類星體的風已經從星系中帶走了大部分必需的氣體。研究小組提出,星系合併或來自星系間介質的氣體將使星系達到黑洞大小的預期質量。

“研究這個星系最有趣的部分是將來自不同波長和技術的所有數據放在一起,”團隊成員之一、天文學家安德烈‧維納 (Andrey Vayner) 說道。

「我們在這個星系上獲得的每個新資料集都回答了一個問題,並幫助我們將一些拼圖拼湊在一起。

“然而,與此同時,它提出了關於星系本質和超大質量黑洞形成的新問題。”

該團隊的研究成果發表於天體物理學雜誌。