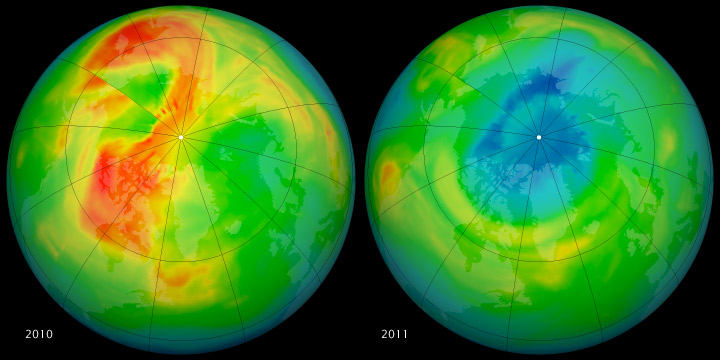

寒冷的溫度,氯和停滯的氣氛在2011年在北極上的臭氧層變薄,這是一個新的NASA研究發現。

這種臭氧損失不是季節性在南極洲季節性發現的臭氧洞一直在收縮由於與大氣中臭氧分子相互作用的氯氟化合物或CFC逐漸消失。這些臭氧分子由三個氧原子組成。它們在平流層中的高濃度在地球表面上方約12英里至19英里(20至30公里)上,可掩蓋來自太陽的有害紫外線。

北極臭氧耗竭通常不如南極那樣嚴重。在南極,陽光幾乎沒有或從未落在聖誕節周圍,在大氣中造成了陽光和寒冷的融合。在這些條件下,CFCS的氯用臭氧分子吃掉。

北極臭氧

然而,隨著溫度開始變暖,春季的陽光在春天又出現在天空中,因此條件不太有利於臭氧耗竭。但是在2011年,冬季北極地區的臭氧濃度比平均水平低約20%。 [北與南極:10個野生差異這是給出的

NASA Goddard Space Flight中心的大氣科學家Susan Strahan在一份聲明中說:“您可以肯定地說2011年是非常非典型的:在30多年的衛星記錄中,我們從來沒有看到過如此漫長的寒冷。”

使用大氣模擬,Strahan和她的同事發現,寒冷溫度,氯和異常強的北極渦流的混合會導致奇怪的變化。北極渦流是一個快速吹動的圓形風,每年秋天都會變得更強烈,在桿子周圍形成了冰冷的空氣。

在2011年,氣氛異常安靜,使北極渦流在春季通常分解後保持良好狀態。三月份的太陽重新出現,而尤其寒冷的情況產生了條件導致臭氧變薄研究人員在《地球物理研究雜誌 - 氣氛》中報告。

斯特拉漢說:“北極臭氧水平可能是有史以來最低的,但它們仍然高於南極的臭氧水平。” Strahan補充說:“臭氧的損失大約是南極的一半,”水平仍然高於閾值,即將臭氧損失稱為實際“孔”。

未來的前景

斯特拉漢(Strahan)和她的團隊計算出稀疏的三分之二是由氯污染和極度寒冷的組合引起的。其餘的三分之一是由奇怪的安靜氣氛引起的,這阻止了其他地方的臭氧分子進入空隙。

斯特拉漢說,北極上的臭氧層在2011年4月恢復正常。這種稀疏不太可能成為一個重複發生的問題,因為氣象條件是如此奇怪。不僅如此,大氣中的CFC水平仍在下降。

她說:“如果從現在開始30年,我們又有相同的氣象條件,那麼在大氣中實際上會減少氯,因此臭氧耗竭可能不會那麼嚴重。”

關注斯蒂芬妮·帕帕斯(Stephanie Pappas)@sipapas。在Twitter上關注LiveScience@livescience,,,,Facebook或者Google+。原始文章livescience.com。