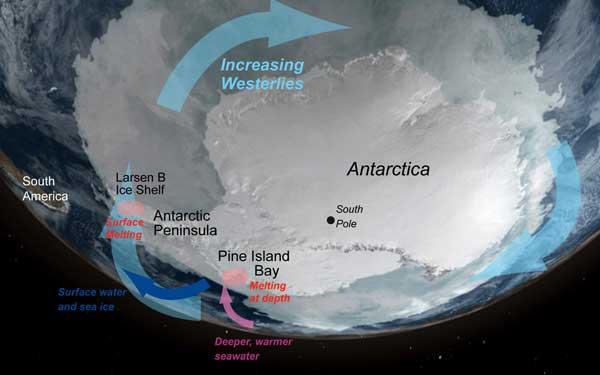

研究人員終於找到了他們多年來一直提出的問題的答案:最近的數據和衛星信息表明,是什麼推動了南極西部的冰迅速損失。

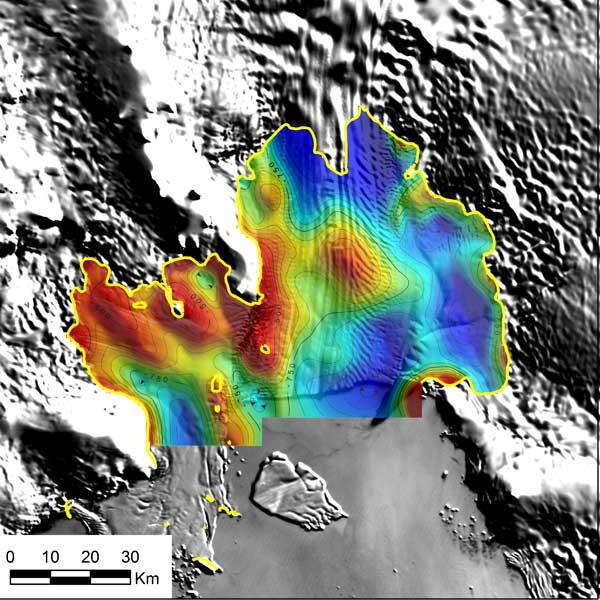

科羅拉多大學博爾德大學的冰川學家和NASA馬里蘭州的Goddard太空飛行中心已將來自各種來源的數據結合在一起,以確定為什麼西部南極尤其是兩個地區,派恩島和The南極半島一直如此迅速地失去冰塊。

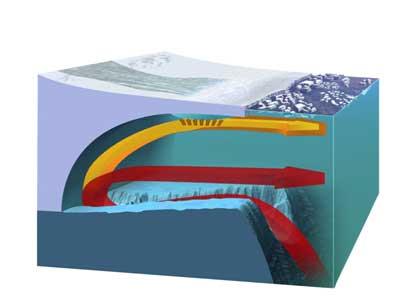

他們發現,這歸結於風和水下通道在冰下雕刻而成,使較溫暖的水滲入。

科羅拉多州博爾德國家雪和冰數據中心的冰川學家泰德·斯卡博斯(Ted Scambos)說:“西風風格驅動了南極的一切。”

在過去的幾十年中,西風變得更強壯,隨著風的移動速度,冰週周圍的水也變得更快。

NASA Goddard Center的Bob Bindschadler說:“風增加了地表水的速度,與科里奧利相結合,將水伸向左側,遠離大陸,這導致了溫暖的水進入該地區。” (科里奧利效應是由於地球的旋轉而引起的,並導致空氣和流體模式,例如洋流在北半球向右偏轉,並在南半球向左偏轉。)

反過來,這種溫暖的水又導致了冰架的融化,其中一些近年來已經瓦解,其中包括Larsen A和B冰架。

空氣傳播的數據顯示,在較溫暖的水中,冰架高達492英尺(150米),使Bindschadler的團隊可以在冰架熔化速度和大氣風速之間建立直接聯繫。當團隊佔熱量並流失的熱量時,他們得出結論,熔化只有22%。

Bindschandler說:“冰架下只有五分之一的熱量被轉換為冰融化。” “大多數人都留在架子下,這使他們脆弱。”

NASA的冰橋任務在冰架下方的測量值表示,這表明這種溫水如何不僅在冰架上造成損失,還將其造成的冰蓋造成的冰蓋。

Icebridge是一項為期六年的運動,旨在調查和監視地球極地冰蓋,冰川和海冰的區域,以及它們如何應對氣候變化。

該任務的研究人員邁克爾·斯圖林格(Michael Studinger)說:“冰下的深通道使溫水一路流到地麵線,冰架遇到了基岩。” “這些通道為溫水提供了冰蓋本身的途徑。”

效果已被印在冰架的底部。 Bindschandler和他的團隊觀察到高33至48英尺(10和15米)的冰蓋頂部的波浪;當他們將它們與波浪相關聯底,有明顯的區別。

Bindschandler說:“在這些波浪下方,冰架底部的波浪造成的熔融是由於熔化而引起的。”底部的波浪在328至492英尺(100至150米)之間。

冰橋任務將繼續在明年的天橋任務中測量冰,而Scambos和他的團隊將樂器放在架子瓦解區域以南的冰川上。樂器和新飛機的航班將進一步了解貨架斷裂和冰的發作。研究人員預計,進一步的變暖將導致進一步的冰川加速。

Scambos說:“了解冰丟失的過程對於預測未來世紀的海平面上升是必要的。”