“卡爾,讓我進去。”演員導演本·斯蒂勒低聲說道,在一個沉悶的少年男孩附近抓住空的空氣。 “我想知道是什麼讓我的小侄子打勾。”

在2008年MTV電影獎上的素描展示了Stiller的自我塑料嘗試,以推廣他的新喜劇“ Tropic Thunder”,並進入他的潛在觀眾的頭腦。但實際上,好萊塢工作室和神經科學家越來越多地使用諸如腦掃描的技術來凝視電影觀眾的思想。

該聯盟有望做的不僅僅是將好萊塢的電影賣給大眾 - 它可能徹底改變了電影製片人的方式創作電影首先。

電影學校和心理學家

紐約大學的電影學校已經生產了著名的導演,從奧利弗·斯通(Oliver Stone)和喬爾·科恩(Joel Coen)到馬丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)和斯派克·李(Spike Lee)。但是,當今大學最有趣的電影發展也許正在心理學系內部展開。

紐約大學神經科學家烏里·哈森(Uri Hasson)說:“在過去的四年或五年中,我們在實驗中使用了電影,但我們基本上使用了電影來了解大腦。”

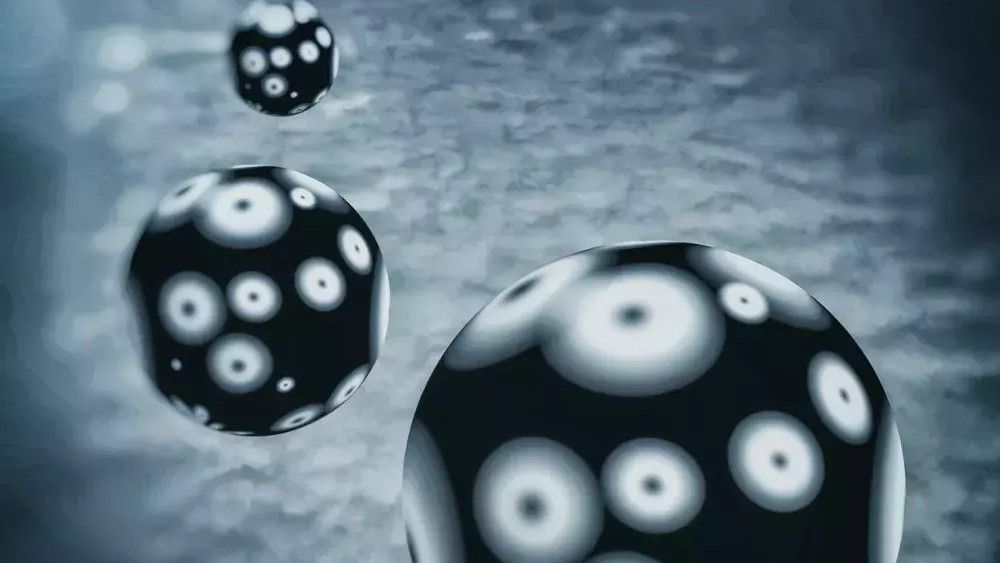

Hasson和其他紐約大學研究人員研究了人們的大腦在觀看某些電影場景時如何發光,同時躺在腦部掃描裝置內。他們選擇的技術是功能性磁共振成像(fMRI),它檢測到磁信號標誌著血液流到大腦不同部位的變化。

一些實驗將臨床患者的反應與健康人的反應進行比較 - 例如,由著名的懸念大師阿爾弗雷德·希區柯克(Alfred Hitchcock)執導的電視連續劇成為測試焦慮反應的有用方法。

但是,研究人員開始在他們使用的某些電影序列中看到驚人的模式。希區柯克發作在超過65%的新皮層或對感知和思維負責的大腦的一部分中引起了觀眾的相似反應。

塞爾吉奧·利昂(Sergio Leone)的意大利麵條西部“好,壞和醜陋”在45%的新皮層中引起了觀眾的同樣強烈反應。類似的大腦模式表明,希區柯克和利昂的電影都表現出對觀眾體驗的一定程度的控制。

Hasson的小組還測量了測試對象的目光,以查看他們的眼睛在任何給定時間的位置。凝視地圖幾乎看起來幾乎相同,不同的十字準線代表了幾乎坐在彼此上的不同受試者的左眼和右眼。

哈森解釋說:“您可以將其視為導演的控制。” “希區柯克設法採用了每個主要區域並以類似的方式做出反應,因此他基本上控制了大腦中發生的事情。”

控製或不控制

並非所有的視覺序列都對我們的大腦具有如此高的控制。當觀眾看著10分鐘的人們來到紐約大學校園的華盛頓廣場公園時,人們的腦部掃描和眼睛動作都落在了整個地圖上。

哈森開玩笑說:“您可以將其視為現實生活,或者是有史以來最無聊的電影。”

但是,哈森指出,一些獨立或藝術電影導演可能不想在電影觀眾的大腦中引起類似的反應。

哈森告訴哈森告訴生活學。 “但是,如果您想到其他電影,他們就不會打開任何東西。他們想控制盡可能多的大腦。”

這樣的研究沒有回答有關大腦是否更大的控制意味著電影更好的問題。但是許多導演顯然以他們的電影獨特地塑造觀眾的方式而感到自豪情緒和認知經歷在電影院。

導演的工具箱

紐約大學研究人員使用此類技術在製作過程中調整和編輯電影。在高潮場景中,樂譜是否無法從觀眾的大腦中喚起?更改它。人們與主角沒有那麼緊密的聯繫?也許是時候重新考慮角色的線條了。

哈森指出:“電影中的維度很多。” “您可以轉到處理配樂,查看任何相關性的區域,然後轉到照明,然後進行情節,等等。”

哈森繼續研究大腦對電影中存在的許多刺激的反應。但是就目前而言,諸如fMRI之類的腦掃描技術在實驗室以外的廣泛使用方面仍然不太實用。

加利福尼亞大學 - 伯克利分校的神經科醫生,神經焦點的科學顧問,鮑勃·奈特(Bob Knight)說:“我們正在掌握fMRI的研究方面,但我們認為這不是神經營銷的可行技術。”

人們必須完全躺在fMRI機器內,而不會移動頭腦,這對於營銷調查的參與者來說似乎是不自然的。但是,諸如Neurofocus之類的公司找到了其他方法來獲得好萊塢的成果。

營銷電影

奈特(Knight)與Neurofocus合作,調查了人們對從電影預告片到電視節目的廣告的所有內容的回應。該公司的方法已經轉頭了 - 今年早些時候,尼爾森公司(Nielsen Company)進行了一項巨大的投資,該公司追踪了收視率,以產生電視評級和其他媒體信息。

奈特說:“我們將人們帶入實驗室,具體取決於公司想要檢查的任何人群。” “我們向他們展示材料,將它們匯合,我們將電極放在他們的頭上,我們精確地測量了他們的眼睛在哪裡,它們的電力皮膚反應和心臟速度。”

神經焦點依賴於人們頭上的那些電極來閱讀大腦的電活動,使用一種稱為腦電圖(EEG)的方法。計算機算法對腦電圖讀取的重量最大,但在眼睛凝視圖,皮膚反應和測試對象的心率中也可以弄清楚觀眾的響應。

評估使騎士和神經焦點能夠弄清電影序列是否引起觀眾的注意,它是否會吸引觀眾,以及觀眾是否會記住他們一天或一周後看到的東西。

該公司的算法甚至可以採用電影或電視節目中最有趣的部分,並將其壓縮到引人注目的預告片中。

奈特指出:“如果我們分析了兩個小時的電影,我們可以自動提取最顯著的零件。” “最突出的部分融合在一起,成為一個非常好的故事。”

人群控制

研究人員還開始向整個觀眾群體望去各個大腦。

芝加哥大學市場研究員Suresh Ramanathan說:“大多數經驗都是社會消費的。” “當人們一起消費經驗時,就會有一種情感傳染的形式。”

拉馬納森(Ramanathan)在2007年末的研究發現小組思考影響人們一起看電影的人。在某些場景中,微笑或笑聲互相加強,附近的人的反應使觀眾調整了自己的心情。

總部位於加利福尼亞州伯克利的Neurofocus計劃將目光投向精確衡量電影人群的影響力。

奈特說:“接下來的事情是我們正在建造一個小型電影院。” “對於某些事情,人群效應將很重要。我們肯定會朝這個方向發展。”

進入未來

儘管有吸引力,但在閱讀過多的腦部掃描和其他技術時仍會出現陷阱。哈森對人們以神經營銷的幌子進行草率科學表達了擔憂。

哈森觀察到:“隨著市場和接近我的公司,客戶根本不在乎它是否可靠。” “沒有人在乎,因為它是產品上的貼紙。”

但是,Hasson和Knight都具有神經科學在電影的製作方式和不可避免的推銷方面發揮重要作用的願景。

奈特說:“我認為這是一種自然的進化。” “我們與之合作的人一直要求我們在較早的創意階段看待事物。”

客戶已經要求Neurofocus查看故事板,或者最終將在電影或廣告中拍攝的場景的插圖。他們的希望是創建精細調整的產品,以激發盡可能多的大腦。

未來的研究甚至可以測試今年夏天的“黑闇騎士”之類的票房是否反映了電影觀眾的緊張刺激體驗。如果是這樣的話,從克里斯托弗·諾蘭(Christopher Nolan)到本·斯蒂勒(Ben Stiller)的董事可能會越來越多地找到新的原因(和工具),以確保我們的大腦反應反映他們的電影視野。

哈森說:“我們從未測試過是否可以判斷電影是否會在票房上取得成功,以及是否有很強的相關性,但也許是這樣。”