数学显示著名的印度河流域文明如何被气候变化摧毁

摩亨佐达罗考古遗址,古代印度河谷文明定居点。 (复制/维基共享资源/CCB 3.0)

摩亨佐达罗考古遗址,古代印度河谷文明定居点。 (复制/维基共享资源/CCB 3.0)

关于经济衰退存在着相互竞争的假设。印度河流域文明大约 3000 年前在南亚出现,但一项新的数学证明表明本来可以负责的。

罗彻斯特理工学院的数学科学家尼尚特·马利克(Nishant Malik)对数据进行了分析,发现了新的证据来支持这样的观点:季风季节的变化和干旱的加剧可能导致了青铜时代帝国的崩溃。

通过分析北印度洞穴石笋中特定同位素的存在——这应该可以揭示随着时间的推移以降雨形式落下的水量——科学家们已经以前能够估计该地区过去 5,700 年的季风降雨量。

在这项新研究中,马利克能够识别出这些数据中的模式,这些模式显示出随着文明开始崛起,季风模式发生了重大转变,然后又出现了与其衰落相匹配的反向转变。

“通常我们在分析古气候时获得的数据是一个短时间序列,其中存在噪音和不确定性,”马利克说。

“就数学和气候而言,我们在理解气候和天气时经常使用的工具是动力系统。但动力系统理论很难应用于古气候数据。

“这种新方法可以找到最具挑战性的时间序列中的转变,包括古气候,这些时间序列很短,有一定的不确定性,并且有噪音。”

马利克在这里特别感兴趣的是动态政权过渡,罕见事件突然变得更有可能发生。 这在物理学、生物学和经济学中都有应用,从降水模式的变化到股票市场。

混合这个的部分动力学理论以及基于算法的元素机器学习和信息论,马利克能够人为地填补记录中的一些空白,并计算否则不会显示在标准图表中的模式的概率。

随着时间的推移,印度河流域文明的定居点。 (罗切斯特理工学院)

随着时间的推移,印度河流域文明的定居点。 (罗切斯特理工学院)

正如马利克所说,这非常适合挖掘过去的气候数据,因为降雨量等统计数据的估计值往往存在很大差距。 例如,就石笋记录而言,它们实际上只是每五年标记一次夏季季风季节。

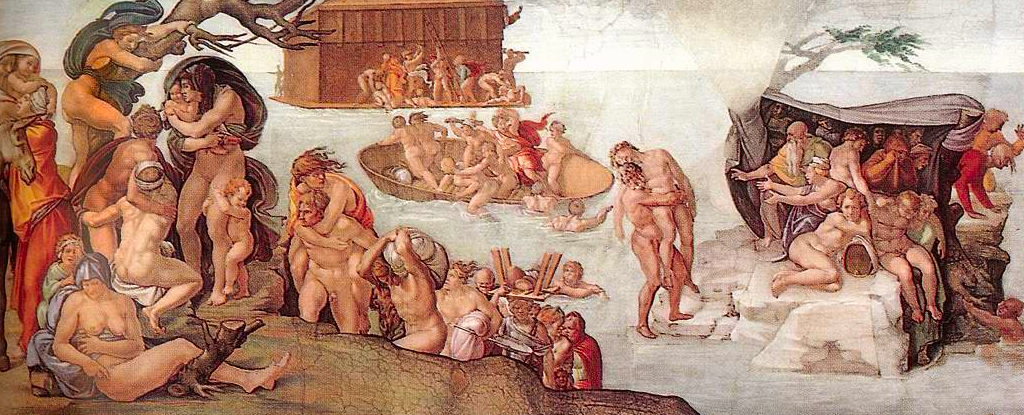

印度河流域文明有时被称为哈拉帕文明,以考古学家发掘的第一个遗址命名,是南亚西北部的三个早期文明之一,与古埃及和美索不达米亚并列。

据认为,定居点印度河当文明处于鼎盛时期时,绵延约 1,500 公里(932 英里),其中一些城市的居民可能多达 60,000 人。

现在,通过数学的巧妙应用,我们比以往任何时候都更加确信,是气候变化——而不是像其他专家所说的那样是地震或战争——导致印度河流域的人们分散到新的地区。

该研究发表于混沌:非线性科学的跨学科期刊。