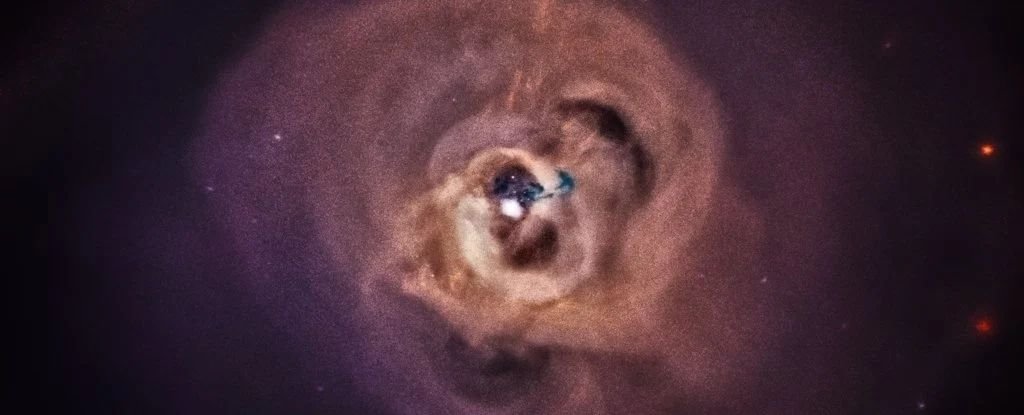

1000萬光年外的一個微弱而幽靈般的星系交付了人類的聖杯之一黑洞天文學。

它的中心有一個黑洞,看起來屬於難以捉摸的中量級中等質量黑洞,這項發現可以幫助我們了解一些最大質量的黑洞是如何形成的。

這個星係是一個矮星系,被稱為米拉奇幽靈(或者,不那麼詩意地,NGC 404),長期以來人們一直懷疑它藏有這些「缺失的一環」中等質量黑洞之一。 現在,一項新技術似乎證實了這個猜想,科學家在米拉赫幽靈內部發現了一個質量為太陽 55 萬倍的黑洞。

雖然中等質量黑洞(IMBH) 和超大質量黑洞(SMBH) 之間的界限目前還沒有很好地界定,但通常認為IMBH 比典型的塌縮恆星(高達100 個太陽質量)大,但不是超大質量黑洞。一百萬到十億次之間比典型的恆星黑洞質量更大)。

因此,新發現看似中等的質量使其成為了解超大質量黑洞如何形成和生長的重要對象。

超大質量黑洞是一個巨大的難題。 我們對較小的恆星質量黑洞是如何形成的有了很好的了解——它們是大質量恆星死亡、塌陷的核心,質量可達數十個太陽質量。

但這種形成模型有一個由前驅恆星的質量決定的上限。 如果恆星開始時的質量在 130 到 250 個太陽質量之間,它就會以所謂的配對不穩定超新星這將恆星炸得四分五裂。

您可能已經注意到,恆星質量黑洞和超大質量黑洞之間存在很大差距。 這就是中等質量黑洞應該落入的地方,但事實證明它們實際上很難找到。

這就提出了一個問題,因為如果黑洞從微小的恆星質量黑洞開始,正如一種演化模型所提出的那樣,並通過在很長一段時間內吸積大量物質而成長為強大的野獸,那麼中等質量黑洞從邏輯上講,這將是兩者之間的一步。

另一種可能性是超大質量黑洞就是這樣誕生的,直接崩潰來自已經存在於的巨大物質團星系核。 超大質量黑洞已經在早期宇宙中發現,太早之後大霹靂有時間從恆星質量黑洞中生長出來。

但如果是這樣的話,超大質量黑洞的質量就會有下限。

了解更多資訊的一種方法是發現中等質量黑洞。 它們不一定會使直接塌縮模型失效,但它們將極大地支持吸積模型。

我們實際上已經有過一些相當有說服力間接觀察表明存在這些中等量級的星系 - 但天文學家相信,可以在小星系(又稱矮星系)的核心中找到更可靠的證據。

矮星系往往比更大、飽受戰爭創傷的親戚更好地保存黑洞演化歷史的線索。 了解中等質量黑洞的特徵對於了解它們的生長方式將是一個巨大的勝利。

提示米拉赫幽靈,之所以如此命名,是因為它很難被看見,被一顆更近、更亮的恆星遮擋。 十年前,天文學家發現證據顯示黑洞至少有幾萬個太陽質量位於它的中心 - 但由於銀河系很難看到,所以很難了解更多。

從那時起,發生了兩件事。 智利的阿塔卡馬大型毫米/亞毫米波陣列 (ALMA) 是一台具有令人難以置信的分辨率的最先進的望遠鏡,於 2011 年上線。2014年,天文物理學家驗證了一種根據黑洞周圍氣體的運動來推導出黑洞質量的技術。

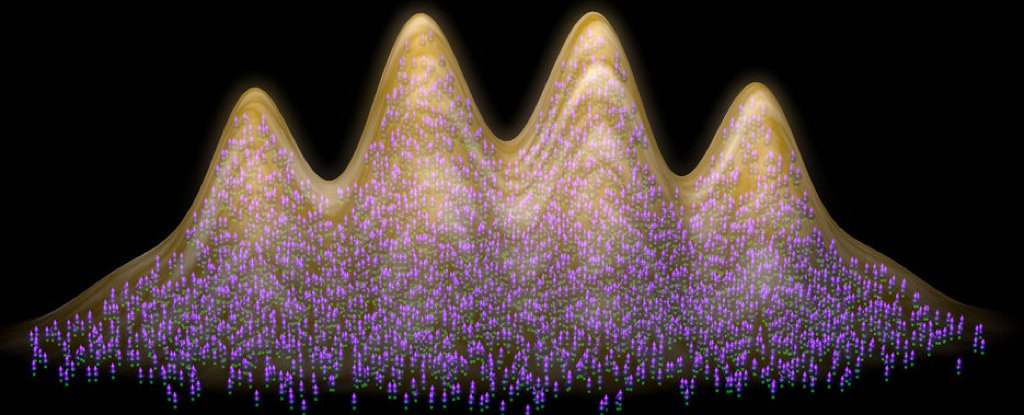

這就是卡迪夫大學蒂姆戴維斯領導的天文學家團隊所做的事情。 他們使用 ALMA 以高分辨率觀察米拉奇幽靈,以 1.5 光年的高分辨率繪製出圍繞其核心的氣體運動。

然後他們使用模擬軟體來預測氣體分佈和運動學,將這些結果與觀察結果進行比較以獲得最佳擬合。

這就是他們計算黑洞質量的方法。 鑑於「中等品質」的定義尚未明確,其在該類別中的分類可能存在爭議。 但是,更有趣的是,它為兩種超大質量黑洞演化模型提供了支持。

“米拉奇幽靈中的超大質量黑洞的質量似乎在‘直接塌縮’模型預測的範圍內,”戴維斯說。

「我們知道它目前處於活躍狀態並正在吞噬氣體,因此一些更極端的『直接塌陷』模型只能產生非常巨大的超大黑洞,這不可能是真的。這本身並不足以明確區分『種子』圖片之間的區別和‘直接崩潰’——我們需要了解這方面的統計數據——但這是朝著正確方向邁出的一大步。

還有其他類似的低質量超大質量黑洞。 一個名為 NGC 4395 的星係有一個黑洞,計算為360,000 個太陽質量,位於 POX 52 星系中心的黑洞在160,000 個太陽質量。

只有找到更多這樣的物體,天文學家才能開始解開謎團。

“我們的研究表明,透過這項新技術,我們可以真正開始探索這些神秘物體的特性和起源,”戴維斯說。

“如果超大質量黑洞存在最小質量,我們還沒有找到它。”

該研究發表在英國皇家天文學會每月通知。