藥物劑量氯胺酮在亨廷頓氏舞蹈症研究期間對綿羊進行的注射,揭示了麻醉劑如何作用於大腦以產生疼痛麻木和解離作用的新見解。

最引人注目的是,當動物在實驗的一個階段接受高劑量時,腦電圖他們的皮質活動(腦電圖)讀數似乎顯示大腦活動瞬間完全關閉。

皮質腦電圖活動完全停止? 團隊表示以前從未描述過這種現象? 在測試對像中,這種現象持續了長達幾分鐘,然後他們的大腦活動再次被喚醒。

「這不僅僅是大腦活動減少。在服用高劑量的氯胺酮後,這些羊的大腦完全停止活動。我們以前從未見過這種情況,」說劍橋大學的神經生物學家珍妮‧莫頓。

“幾分鐘後,他們的大腦再次正常運轉?就好像他們剛剛被關閉和打開一樣。”

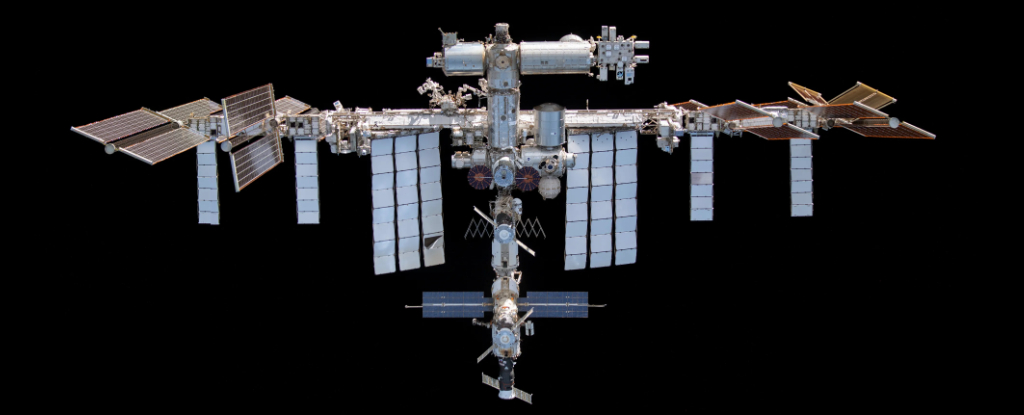

綿羊腦譜圖中可見腦電圖孔。 (尼可和莫頓,《科學報告》,2020 年)

綿羊腦譜圖中可見腦電圖孔。 (尼可和莫頓,《科學報告》,2020 年)

這些發現強調了我們對於氯胺酮對大腦活動的影響還有多少了解。 神經活性藥物是1960年代首次合成,幾十年來一直被用作人類患者和動物的止痛藥物和鎮靜劑。

近年來,氯胺酮在治療一系列其他疾病方面也顯示出前景,包括沮喪,創傷後壓力症候群, 和偏頭痛。

更臭名昭著的是,在高劑量下,這種物質長期以來一直作為一種娛樂性藥物而流行,它會引起強烈的解離狀態,有時甚至是緊張狀態,通常被稱為“K孔'? 正如莫頓和研究員阿利斯特·尼科爾所說,“一種類似於瀕死體驗的遺忘狀態”在他們的新研究中寫下。

「主觀影響包括知覺扭曲、漂浮感、生動的夢境或幻覺、時間和空間感的扭曲,以及情緒狀態和身體意識的改變,」研究者解釋。

“劑量足夠高時,對自我和周圍環境的意識以及與他人的互動都會受到嚴重損害。”

雖然團隊更大的研究計畫的主要目的是探索治療藥物如何作用於綿羊模型的大腦亨丁頓舞蹈症,這裡報告的結果來自僅使用健康羊的實驗? 儘管動物的腦電圖設備是透過手術植入到頭骨上的,目的是記錄大腦的電活動。

“我們的目的並不是真正觀察氯胺酮的影響,而是用它作為工具來探測有或沒有亨廷頓病基因的綿羊的大腦活動,”莫頓說。 “但我們令人驚訝的發現可能有助於解釋氯胺酮的作用原理。”

在這項持續數月的研究中,綿羊被注射了不同劑量的氯胺酮,從極低劑量(每公斤體重 3 毫克)到最高劑量 24 毫克/公斤(相當於每公斤體重 3 毫克)。高端,以及藥物用於娛樂目的時的低端)。

無論劑量如何,羊的讀數通常遵循三個不同的連續活動階段:麻醉鎮靜期,隨後是解離期意識沒有隨意運動,隨後是一段基本上完全警覺的時期,儘管仍然沒有隨意運動。

在第二階段,當動物從鎮靜中甦醒時,研究人員在大腦讀數中發現了交替振盪狀態,整個皮質的輸出在低頻振盪和高頻振盪之間切換。

作者寫道:「雖然綿羊的主觀經驗無法確定,但人類服用氯胺酮的臨床和心理特徵已得到很好的描述,而且時間安排很可能是這種『振盪的振盪』是造成解離狀態的基礎。 ”通過氯胺酮。”

那不是全部。 在給予最高劑量(24毫克/公斤)時,研究人員觀察到更顯著的反應,測試的六隻羊中有五隻的腦電圖活動完全停止? 研究人員將這種現象稱為“腦電圖空洞”,發生在藥物輸送後兩分鐘。

「據我們所知,這是關於這種效應的第一份報告,」該團隊解釋道。 “皮質活動的完全停止似乎是‘K-洞’現象的基礎。”

作為莫頓向 Inverse 解釋道,腦電圖洞並不一定意味著所有大腦活動都停止了。 如果是這樣,動物可能會停止呼吸。 相反,腦電圖讀數的直線下降只是反映了我們在正常情況下可以在大腦中檢測到的常見電活動的非常奇怪的停止。

莫頓說:“一些綿羊的皮質活動會在短時間內完全停止。”逆。 「但是大腦是不是死亡或損壞。

幾分鐘之內,腦電圖孔消失,綿羊表現出的大腦活動與較低劑量下觀察到的藥物階段一致。

雖然我們仍然不知道氯胺酮如何對大腦產生這些不尋常的影響,但研究人員表示,探索該藥物的生理機制可以幫助我們更多地了解大腦作為一個整體是如何運作的? 這對於大腦疾病尤其重要,例如精神分裂症。

“了解不同的大腦區域如何參與和脫離是理解神經網路功能的關鍵,”作者寫道。

“氯胺酮引起的腦電圖變化為研究此類網絡提供了一個有趣的工具,不僅在正常大腦中,而且在以認知和精神障礙為突出的神經系統疾病中也是如此。”

研究結果報告於科學報告。