著名物理實驗的新旋轉顯示了光線與自己的過去干擾

光波在及時和空間中乾擾自己。 (加里的和哈奇/蓋蒂圖像)

光波在及時和空間中乾擾自己。 (加里的和哈奇/蓋蒂圖像)

1801年,英國科學家托馬斯·楊(Thomas Young)進行了一項“雙縫”實驗,該實驗已經降低了物理史上的歷史:通過材料中的兩個縫隙閃耀光線,他表明,一旦重新組合,光線表現得像波浪,同時只以可預測的方式採取不同的路徑。

自從那個開創性的力矩以來,已經重複該實驗以證明電磁輻射顯示波浪狀的行為和粒子樣行為。換句話說,根據大理石的測量方式,光的作用就像大理石在坡度上滾下來,就像池塘中的漣漪一樣。

這種方式不僅是光子。科學家使用了類似的設置來顯示電子,中子和整個原子的行為,以相同的方式行事,以基於概率的理論建立量子物理學的核心原則。

現在,科學家已經重新創建了Young的實驗。它們沒有在太空中分開的一對縫隙,而是使用了材料反射率的快速調整而創建的“時間縫隙”,從而測試了光波浪潮干擾其自己的過去和未來的能力。

“我們的實驗更多地揭示了有關光的基本性質,同時是創建可以在時空和時間上詳細控制光線的最終材料的墊腳石,”說來自英國倫敦帝國學院的物理學家Riccardo Sapienza。

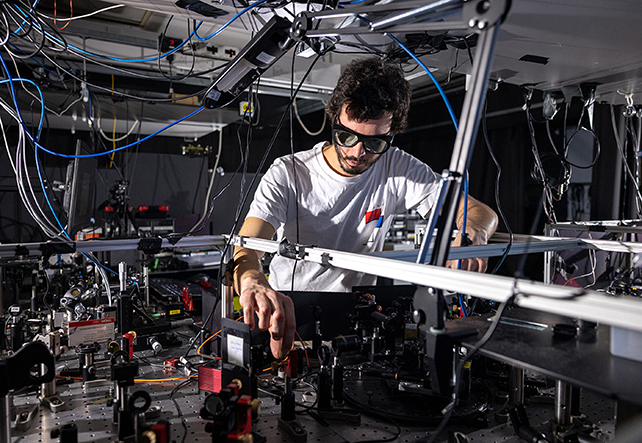

Sapienza和他的同事們使用了一層薄薄的氧化含量,這是一種用於智能手機屏幕中的材料。激光脈衝改變了其反射率,以創建兩個不同的時期,其中可以測量光線擊中材料,從而在及時提供不同的路徑,其中一波光可以乾擾自身。

這些時間的差異改變了材料時光的頻率,而不同波產生不同顏色而不是亮度差異的不同波浪之間的直覺。科學家研究了這種干擾模式,以觀察光的波浪狀行為。

“雙重縫隙實驗為能夠解決光脈衝的時間結構的全新光譜開闢了門,”說倫敦帝國學院的物理學家約翰·彭德里(John Pendry)。

有趣的是,這些縫隙的開放速度比科學家預期的要快得多 - 1至10個飛秒之間(四分之一的四分之一)。實驗超出理論建模表明,需要重新考慮該建模的一部分:材料不一定像科學家認為的那樣(例如強度或速度變化時)與光相互作用。

擁有這樣的材料,可以改變它對燈光絕對微小的光的反應方式,這對於開發新技術並更深入地挖掘量子物理的奧秘可能很有用。

在最大的量表中,它在研究等現象(例如黑洞。接下來,該團隊希望在另一個原子晶體上嘗試“時間扭曲”,該原子晶體處於嚴格的模式,這可能會導致電子產品的快速改善。

“時間晶體的概念有可能導致超快,並行化的光學開關,”說倫敦帝國學院的物理學家Stefan Maier。

該研究已發表在自然物理學。