數十年的強化神經連結可以讓成人大腦頑固地抵抗快速變化。如果我們的大腦結構使我們陷入黑暗情緒和思想的循環中,像這樣的疾病慢性的沮喪可能很難動搖。

根據新的研究,如果給予正確的治療,一些重度憂鬱症(MDD)患者的大腦可以在幾週內「重新連接」。

抗憂鬱藥物、行為療法和電痙攣療法並不適用於所有重度憂鬱症患者,但德國科學家聲稱這些療法能夠改變大腦結構。 這些變化會持續多久仍有待確定。

患有MDD的人常常遇到麻煩調節負面情緒及其對壓力的生理反應。 在如此繁重的條件下,即使享受生活中最愉快的活動也會感到負擔。

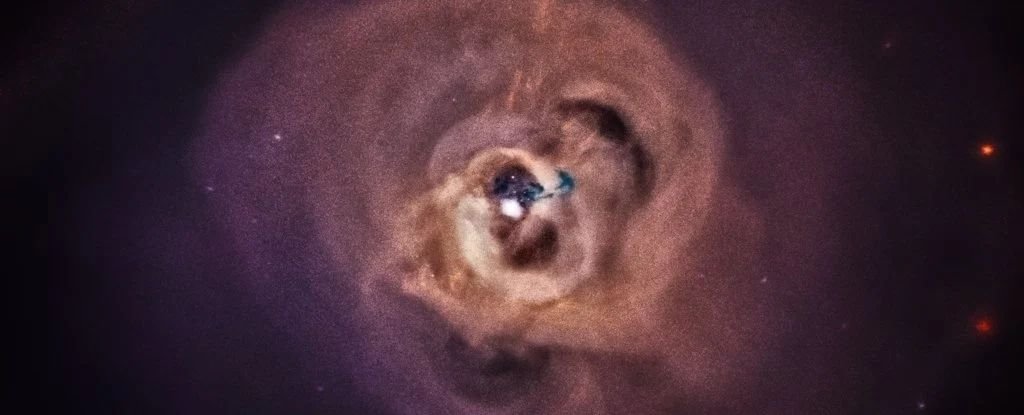

過去,腦部影像研究發現嚴重的憂鬱症與灰質體積的變化(由神經元體組成)和白質(由神經纖維組成)。 它也與杏仁核活動增加,影響情緒體驗;海馬體萎縮,在長期學習和記憶中起著重要作用; 和基底神經節收縮,這有助於處理情緒。

另一方面,難治性 MDD 是以變更為標記在處理感覺訊息的基底核和腦葉。

如果人腦結構與憂鬱症功能之間確實存在密切聯繫,那麼它可以大大幫助改善診斷和治療。

然而,今天,研究人員對於這種關聯是否存在分歧存在分歧。夠一致或穩健依靠。

德國研究人員認為確實如此。

他們的新研究在維也納舉行的第 35 屆歐洲神經精神藥理學學院年度會議上發表。 研究結果表明,當抗憂鬱治療成功時,重度憂鬱症患者的一些大腦結構特徵得到緩解。

在接受憂鬱症治療之前,109 名重度憂鬱症患者使用腦部掃描儀進行了掃描磁振造影(核磁共振成像) 機器。 然後,患者接受電痙攣療法、心理療法或抗憂鬱藥物或所有療法的組合治療。

第一次核磁共振掃描六週後,患者再次接受腦部掃描。 然後將「前後」結果與 55 名健康參與者的大腦進行比較。

最終,作者發現症狀改善最大的患者也表現出最大的大腦結構變化。 六週後,他們大腦某些部分的神經元之間的連接增加,這些影響與治療選擇無關。

“我們對響應速度感到驚訝,”說法蘭克福大學的精神病學家喬納森·雷普爾(Jonathan Repple)。

「我們無法解釋這些變化是如何發生的,或者為什麼它們會在如此不同的治療形式下發生」。

隨機對照試驗表明電痙攣療法,認知行為療法和抗憂鬱藥都可以顯著改善憂鬱症狀,但將這種改善與大腦結構變化聯繫起來要困難得多。

ECT 似乎是最有效、最快速的儘管它確實會帶來更多副作用,但科學家仍在試圖找出最成功的治療方案。

ECT 的工作原理是在全身麻醉的情況下讓電流通過患者的大腦,並且在小鼠研究中,該療法似乎改善了大腦某些部位神經元之間的溝通。 事實上,約翰霍普金斯大學的研究人員最近發現,接受 ECT 治療的小鼠的海馬體中正在發育新的腦細胞。

對人類的研究也發現了類似的結果。 以2015年為例,ECT被發現可以「塑造」大腦結構一些重度憂鬱症患者的研究,重塑了他們杏仁核和海馬體的神經連結。

同時,抗憂鬱藥物與神經可塑性相關在海馬體和前額葉皮質中,CBT 是與大腦活化改變有關在前額葉皮質和先行者,這與心理意象和記憶有關。

儘管有證據支持,但這些憂鬱症治療方法並不總是同樣有效,也不會導致持續水平的大腦結構變化。

大腦是一個極為複雜的結構,人類的情感本身也非常複雜。 將兩者拼湊在一起是一項極具挑戰性的工作,但這並沒有阻止像雷普勒這樣的科學家嘗試。

精神病學家埃里克·魯赫(Eric Ruhe)沒有參與目前的研究,他對雷普爾和他的同事們最近論文的難度表示讚賞。

他說這項研究仍然需要在獨立樣本中進行重複,但結果“與我們目前的信念非常一致,即大腦在(甚至很短)時間內的適應靈活性比以前想像的要大得多。”

“這意味著嚴重臨床憂鬱症患者的大腦結構並不像我們想像的那麼固定,我們可以在很短的時間內,大約6週內改善大腦結構,”解釋安靜的。

「這給那些相信一切都無法改變、必須永遠與疾病共存的患者帶來了希望,因為這種疾病已經在他們的大腦中『一成不變』了」。

該作品曾在第 35 屆歐洲神經精神藥理學會年會在維也納。