一項新的研究表明,沒有大腦或神經系統的單細胞生物體仍然可以形成記憶,並將這些記憶傳遞給後代。

無處不在的細菌,大腸桿菌,是研究最深入的生命形式之一在地球上,然而科學家仍在發現它的生存和傳播的意想不到的方式。

德州大學和特拉華大學的研究人員現在發現了一種潛在的記憶系統,可以讓大腸桿菌在幾個小時和之後的幾代人中「記住」過去的經歷。

研究小組表示,據他們所知,這種細菌記憶以前從未被發現過。

顯然,科學家在這種情況下討論的記憶與人類有意識的記憶不同。

細菌記憶現象反而描述過去經驗的資訊如何影響當前的決策。

「細菌沒有大腦,但它們可以從環境中收集信息,如果它們經常遇到這種環境,它們可以存儲這些信息,並在以後快速訪問這些信息以獲取自身的利益。”解釋首席研究員、來自 UT 的分子生物科學家 Souvik Bhattacharyya。

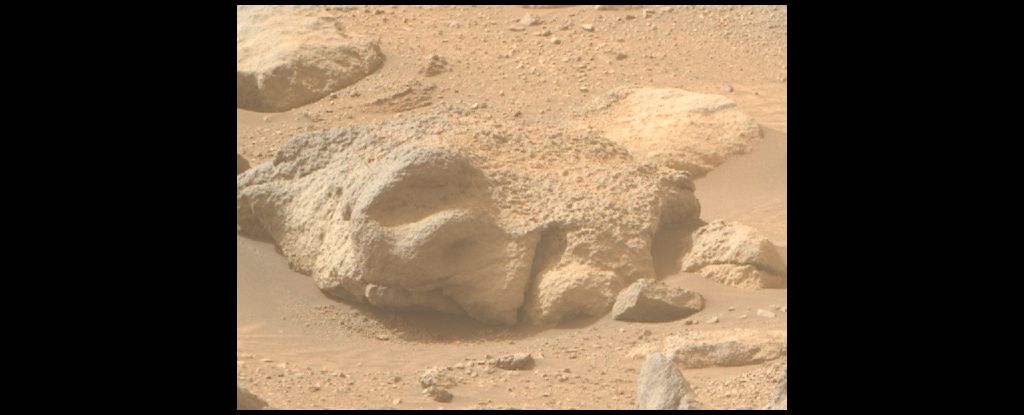

Bhattacharyya 和他們的團隊的發現是基於 10,000 多個細菌「集群」檢測的強烈關聯。

這些實驗是為了測試是否大腸桿菌單一板上的細胞會聚集在一起形成一個由同一馬達移動的遷移團。 這種行為通常表示細胞正在聯合起來有效地尋找合適的環境。

另一方面,當大腸桿菌細胞聚集在一起形成黏性生物膜,這是它們在營養表面定居的方式。

在最初的實驗中,研究人員暴露了大腸桿菌細胞對幾種不同的環境因素進行研究,看看哪種條件觸發集群速度最快。

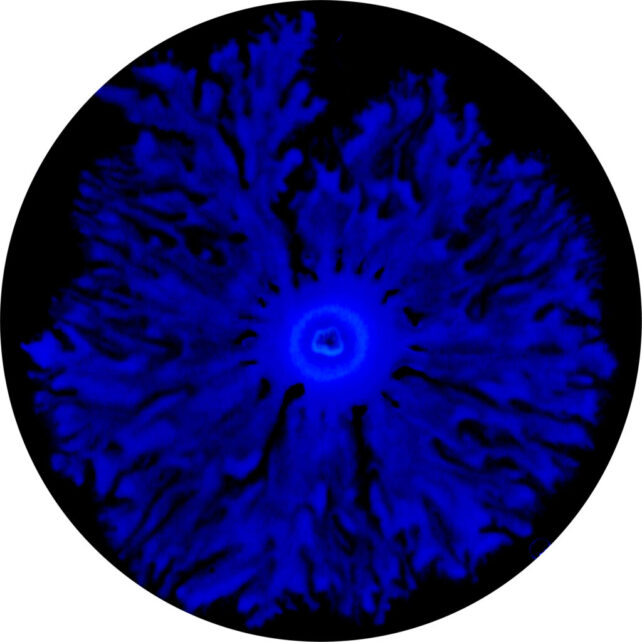

最終,研究團隊發現細胞內鐵是細菌移動還是停留最強的預測因子。

鐵含量低與更快、更有效的群聚有關,而鐵含量高則導致生活方式更穩定。

第一代之中大腸桿菌細胞,似乎是一種直覺反應。 但在經歷了一次群聚事件後,在生命後期經歷低鐵水平的細胞比以前更快、更有效率地群聚。

更重要的是,這種「鐵」記憶被傳遞給至少連續四代的子細胞,這些子細胞是由母細胞分裂成兩個新細胞形成的。

到了第七代子細胞,這種鐵記憶自然消失了——儘管如果科學家人為地強化它,它就可以恢復。

這項研究的作者尚未確定潛在記憶系統或其遺傳性背後的分子機制,但細胞內鐵與代際群體行為之間的密切關聯表明,存在一定程度的持續調節在發揮作用。

儘管表觀遺傳學已知發揮作用傳遞「記憶的」生物環境經過幾代的大腸桿菌透過調節特定基因的「開」和「關」設置,研究人員認為遺傳性持續時間短意味著這不是這裡的主要機制。

鐵與細菌的多種壓力反應有關。 圍繞它形成的代際記憶系統具有很大的演化意義。

鐵基記憶系統可能會有所幫助大腸桿菌適應不良環境條件或抗生素。

單一大腸桿菌細胞可以半小時內翻倍,因此將這種記憶傳遞給子細胞的能力在緩慢變化的環境中可能也是有益的。

「在地球大氣層中存在氧氣之前,早期細胞生命利用鐵來進行許多細胞過程,」說巴塔查亞。

「鐵不僅對於地球生命的起源至關重要,而且對於生命的進化也至關重要。細胞以這種方式利用它是有道理的。」

「最終,」巴塔查亞結論是,“我們對細菌行為了解得越多,就越容易對抗它們。”

該研究發表於美國國家科學院院刊。