科學家星期一說他們找到了使用腦部掃描的方法人工智慧透過建模來轉錄人們所想的“要點”,這被描述為邁向讀心術的一步。

雖然語言解碼器的主要目標是幫助失去溝通能力的人,但美國科學家承認該技術引發了有關「精神隱私」的問題。

為了減輕這種恐懼,他們進行了測試,結果表明,如果任何人不允許解碼器在功能性的環境中長時間接受大腦活動訓練,那麼他們的解碼器就不能用於任何人。磁振造影(功能性磁振造影)掃描器。

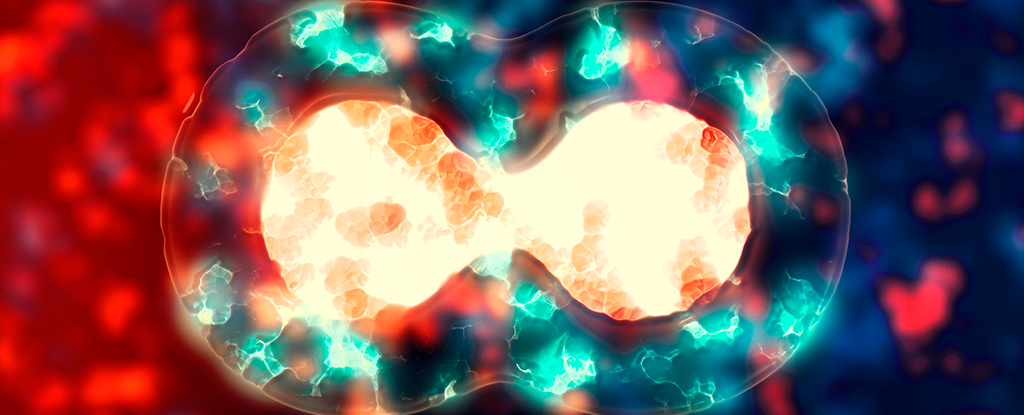

先前的研究表明,大腦植入物可以使無法說話或打字的人拼寫出單字甚至句子。

這些「腦機介面」重點關注大腦試圖形成單字時控制嘴巴的部分。

亞歷山大·胡斯(Alexander Huth)是德州大學奧斯汀分校的神經科學家,也是一本書的合著者。新研究,說他的團隊的語言解碼器“在一個非常不同的水平上工作”。

「我們的系統確實在思想、語義和意義的層面上發揮作用,」休斯在網路記者會上表示。

根據該雜誌的研究,這是第一個能夠在沒有侵入性大腦植入的情況下重建連續語言的系統自然神經科學。

“比語言更深刻”

這使得研究人員能夠弄清楚單字、短語和含義如何促使已知處理語言的大腦區域做出反應。

他們將這些數據輸入到使用 GPT-1 的神經網路語言模型中,GPT-1 是人工智慧技術的前身,後來部署在廣受歡迎的 ChatGPT 中。

該模型經過訓練,可以預測每個人的大腦如何對感知到的語音做出反應,然後縮小選擇範圍,直到找到最接近的反應。

為了測試模型的準確性,每位參與者都在功能性磁振造影機器中聽了一個新故事。

該研究的第一作者 Jerry Tang 表示,解碼器可以「恢復用戶所聽到內容的要點」。

例如,當參與者聽到「我還沒有駕照」這句話時,模型會回到「她甚至還沒開始學開車」。

研究人員承認,解碼器在處理「我」或「她」等人稱代名詞時遇到了困難。

但即使參與者想出自己的故事 - 或觀看無聲電影 - 解碼器仍然能夠掌握“要點”,他們說。

這表明「我們正在解碼比語言更深層次的東西,然後將其轉換為語言,」胡斯說。

Huth 表示,由於功能性磁振造影掃描速度太慢,無法捕捉單字,因此它會在幾秒鐘內收集到「大雜燴,資訊的聚集」。說。

“所以我們可以看到這個想法是如何演變的,儘管確切的詞已經丟失了。”

道德警告

西班牙格拉納達大學生物倫理學教授戴維·羅德里格斯·阿里亞斯·韋爾恩(David Rodriguez-Arias Vailhen)未參與這項研究,他表示,這項研究超越了先前腦機介面所所取得的成果。

他說,這讓我們更接近機器「能夠讀懂思想並轉錄思想」的未來,並警告這可能會違背人們的意願,例如在他們睡覺時發生。

研究人員預料到了這種擔憂。

他們進行的測試表明,如果解碼器還沒有接受過針對特定大腦活動的訓練,那麼解碼器就無法對人類起作用。

三名參與者還能夠輕鬆挫敗解碼器。

在收聽其中一個播客時,用戶被要求按七數數,說出並想像動物的名字,或在腦海中講述一個不同的故事。研究人員稱,所有這些策略都「破壞」了解碼器說。

接下來,團隊希望加快這一過程,以便他們能夠即時解碼大腦掃描結果。

他們也呼籲制定法規來保護精神隱私。

「到目前為止,我們的思想一直是我們隱私的守護者,」生物倫理學家羅德里格斯·阿里亞斯·韋爾恩說。

“這一發現可能是未來損害這種自由的第一步。”

©法新社