美國太空總署的卡西尼號探測器正在墜落死亡。 這核動力太空船已繞軌道運行土星13年來,發回了數十萬張影像。

這些照片包括這顆氣態巨行星、其著名的光環和神秘衛星的特寫——包括泰坦,它有自己的大氣層,而冰冷的土衛二,它有一個地下海洋,可以想像,可能蘊藏著微生物生命。

為了防止卡西尼號撞上並污染任何隱藏的海洋,航太局已指示這艘燃料耗盡的飛船與土星墜毀。

週一,太空探測器進行了最後五次環繞土星軌道中的第一次,深入土星大氣層,根據美國太空總署。 這都是“大結局「這項耗資 32.6 億美元、為期 20 年的任務將於 9 月 15 日結束,屆時太空船將像流星一樣墜毀並燃燒殆盡。

噴射推進實驗室卡西尼號計畫科學家琳達·斯皮爾克(Linda Spilker)表示:「隨著卡西尼號進入土星五次,然後進行最後一次俯衝,卡西尼號將成為第一個土星大氣探測器。在新聞稿中。

「長期以來,向土星大氣層發送專用探測器一直是行星探索的目標,我們正在通過首次嘗試為未來的探索奠定基礎。”

最後的這些穿越將揭示有關土星、其大氣層和雲層、構成土星環的材料以及土星的新數據。神秘的引力和磁場氣體行星的。

「這是卡西尼號的榮耀之光,」斯皮爾克先前說道告訴商業內幕。 “直到最後一秒,它都會從事科學研究。”

以下是迄今為止探測器最終螺旋所揭示的內容。

來自土星大小的衛星泰坦的引力在卡西尼號的最終軌道中發揮關鍵作用。 美國太空總署正在利用這種力量來改變卡西尼號的航向,否則這項任務需要大量的燃料。

NASA/JPL-加州理工學院

NASA/JPL-加州理工學院

上圖是美國太空總署卡西尼號太空船的藝術渲染圖,該太空船透過土星最大的衛星泰坦的朦朧大氣層觀察日落。

泰坦的這兩個視圖顯示了相關的新細節月亮卡西尼號揭示了它的表面 - 包括大氣中的雲和薄霧:

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

它們於 2017 年 3 月 21 日獲得,並於 8 月 11 日由 NASA 發布。

探測器最後五個軌道中的第一個軌道位於環和行星本身之間。 今天,來自這次飛越的數據被發送回美國太空總署。

NASA/JPL-加州理工學院

NASA/JPL-加州理工學院

上圖是卡西尼號在最後一次墜入土星雲層時可能看到的景象的藝術家視角。

NASA 希望這次與土星最接近的接觸能揭示其大氣層的新成分,據信其中約 75% 是氫,其餘大部分是氦。

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

上面的偽彩色影像是用卡西尼號的窄角相機於 2017 年 5 月 18 日在距離約 75 萬英里(120 萬公里)處拍攝的。

土星上的雲看起來像宇宙畫筆的筆觸,因為流體在土星大氣層中的相互作用呈現波浪狀。

到目前為止,科學家們還無法辨別土星磁場與其旋轉軸之間的任何傾斜。 這與我們對磁場的理解相矛盾,並且使得我們無法確切知道土星的日子有多長。

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/SSI/Kevin M. Gill

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/SSI/Kevin M. Gill

這是卡西尼號看到的土星環的特寫。

在進入總決賽階段之前,卡西尼號能夠捕捉到土星 F 環內的土星衛星普羅米修斯的景色:

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

2017 年 5 月 13 日,卡西尼號太空船使用其窄角相機利用可見光拍攝了這張照片。

狹窄的 F 環的許多微弱和纖細的特徵是由於它與直徑 53 英里(86 公里)的普羅米修斯的引力相互作用造成的。

8 月 20 日,卡西尼號下次深入土星大氣層時,可能會走得更深。 它可以看到土星的北極光並測量土星南極渦旋的溫度。

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

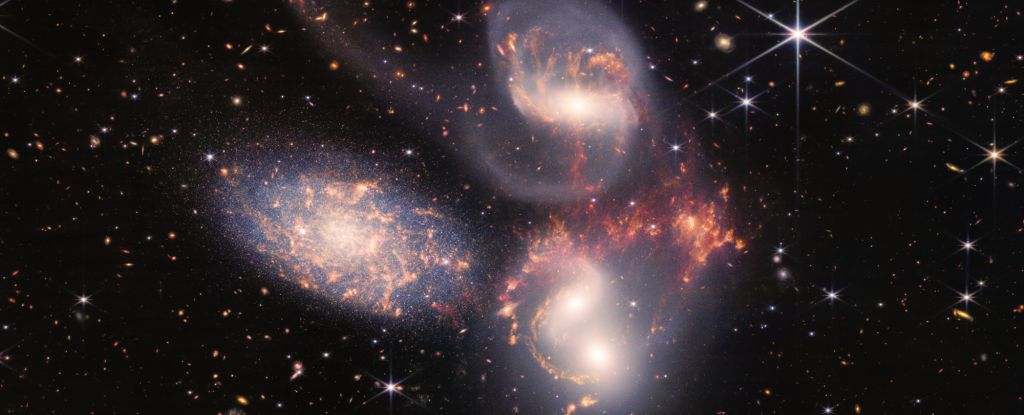

上圖是使用紅色、綠色和紫外光譜濾鏡拍攝的影像製作的假色合成圖。 這些影像是2017年7月16日使用卡西尼號窄角相機在距離約777,000英里(125萬公里)處拍攝到的。

為了拍攝上面的影像,卡西尼號凝視著土星陽光照射的地平線之外的環。 沿著左邊的邊緣(行星的邊緣)可以看到一層薄薄的、分離的薄霧。 這種霧霾向場景的右側消失。

在最後一次穿越土星環的潛水中,卡西尼號也將能夠分析土星環的樣本。 這將幫助科學家弄清楚它們的密度,並更好地了解它們的成分。

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

卡西尼號的廣角相機於 2017 年 2 月 25 日拍攝了上面的影像。

在照片中,土星新一天的光線照亮了土星的波浪狀雲圖案和巨大環的平滑弧線。 該視圖從環平面上方約 10 度的角度向環的陽光照射側觀看。

卡西尼號將需要在 9 月 11 日再次利用土衛六的引力來幫助引導其最後一次墜落,這將在 9 月 15 日發生。

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/太空科學研究所

卡西尼號太空船的窄角相機於 2017 年 5 月 29 日拍攝了這張土衛六的影像。

美國太空總署的卡西尼號太空船向土星衛星泰坦的夜晚一側望去,其圖像突出了月球大氣層的延伸、朦朧性質。 該視圖是在距離土衛六約 120 萬英里(200 萬公里)處拍攝的。

本文原刊於商業內幕。

更多來自商業內幕: