大約6000萬年前,當印度的地塊撞到歐亞構造板塊時,人們認為這是地球歷史上最大的大陸碰撞。

這場史詩般的衝突(仍在數百萬年後仍在進行中)誕生了喜馬拉雅山的山區景觀。但是根據一項新的研究,碰撞不僅將陸地向上發送 - 它還驅動了地下兩大洲的大量。

由芝加哥大學領導的地球物理學家團隊使用新的建模技術來估計在此之前存在的陸地數量大陸碰撞發生。

基於總數大陸地殼他們今天剩下的,他們說這兩個盤子中有巨大的數量失踪了。

“我們發現,當今地球表面上有6000萬年前的一半群眾,”一個團隊說,Miquela Ingalls。

研究人員對大陸地殼似乎已經消失了,但更出乎意料的是團隊認為這一切的去處。

通常,什麼時候構造板由於其低密度和浮力,大陸地殼相互融合在一起,預計將升高。

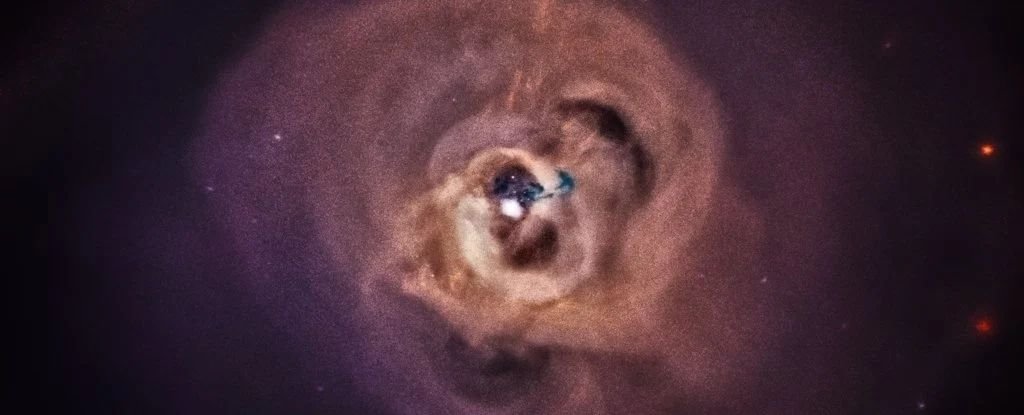

同時,海洋殼,較薄但更密集,通常被推下來,然後滑入地球的地幔- 將行星表面地殼與其核心分開的地質層。

“我們在地質101中被教導,大陸殼是浮力,無法降臨地幔,”Ingalls解釋了。

但是,根據研究人員的計算,如果所有這些都朝下下方,則唯一考慮印度和歐亞板塊的大陸質量減少的唯一方法。

“我們確實有大量的地殼從地殼儲層中消失了,它唯一可以進入的地方是地幔,”研究員戴維·羅利(David Rowley)說。

“曾經認為,地幔和地殼僅以相對較小的方式相互作用。這項工作表明,至少在某些情況下,這不是事實。”

根據研究人員的說法,先前試圖在碰撞之前計算大陸質量的數量不允許這樣的大量地殼物質被迫地下地地下。

但是,通過分析構造板上20年的地質數據,並使用有關這些板如何移動的新估計值團隊認為唯一可能的解釋是“大陸地殼的大規模俯衝”。

那是因為外殼唯一的其他地方不能佔印度和歐亞大陸的前群眾的一半。這些陸地中的一些是向上推動的 - 就像喜馬拉雅山一樣。

在碰撞期間,其餘的被擠壓到一側 - 形成東南亞,或者被侵蝕成落入大海的沉積物中。但是,這些地產本身都沒有足夠大,無法代表前易生地殼。

“考慮到所有這些不同類型的群眾損失,我們仍然發現今天涉及的一半大陸殼缺失了,”英格說。

“如果我們在表面上解釋了所有可能的解決方案,則意味著剩餘的質量必須被回收到地幔中。”

儘管這些發現可能會引起地球物理學界的一些爭議,但該團隊認為其假設也可以解釋為什麼有時火山活動有時會散發出被認為在地幔中極為罕見的元素,例如鉛和鈾。

換句話說,下降必須出現。

“我們的工作的含義是,如果我們將印度 - 亞洲碰撞制度視為地球歷史上正在進行的過程,那麼大陸地殼元素一直持續混合到地幔中,”羅利說。

“然後可以在今天從地幔出來的一些火山材料中重新提取並看到它們。”

這些發現發表在自然地球科學。