中國科學院中國科學技術大學史朝偉研究團隊將氟離子通道蛋白Fluc-Ec1與氘取代結合,19 號F標記方法,為膜蛋白核磁共振(NMR)研究開闢了新途徑。

研究人員在《固態NMR揭示脂質體中Fluc通道的氟化物滲透機制》的論文科學進步。

NMR 不僅可以深入了解也要觀察它們的動態特性。 這些見解對於理解蛋白質等大生物分子的功能機制非常寶貴。 隨著高速魔角旋轉技術的進步,固態核磁共振波譜的分辨率顯著提高。 理論上超越了液體核磁共振的分子量限制,逐漸應用於複雜生物分子系統動態構象的研究。

然而,低訊號強度和分辨率的挑戰仍然存在,限制了其在固態生物分子核磁共振研究中的廣泛應用。 氫氣和由於其高旋磁比和強 NMR 訊號,成為 NMR 觀測的理想候選者。

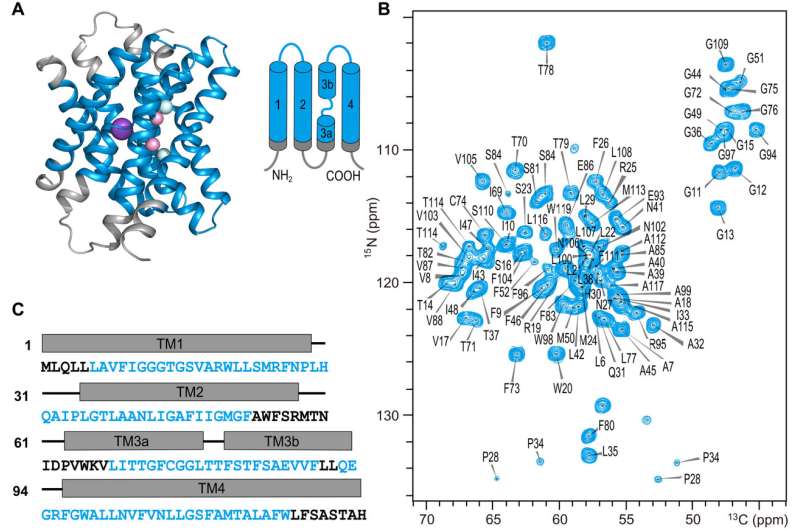

Fluc-Ec1 蛋白,由約 130 個,具有獨特的結構並對氟離子表現出高選擇性。 研究人員研究了磷脂雙層中的 Fluc-Ec1 構象,並透過密碼子延伸方法將 4-(三氟甲基)-l-苯丙胺酸 (tfmF) 引入前庭空間。

成功的19 號F-19 號F 自旋擴散從 tfmF 轉移到 F-化學位移為−116.4-ppm 的離子表示為 F-離子結合(F0位點)在高 F 的前庭-離子溶液。 研究人員直接透過1H-1H 自旋擴散實驗,其中結合水的磁化強度可以轉移到並確定自旋類型為H2哦而不是19 號F 在 F1地點。

研究人員對其結構和功能進行了探索,提出了一種新的氟離子滲透模型,為理解Fluc通道中的滲透和門控機制提供了科學基礎。

中國科學技術大學提供

引文:固態核磁共振揭示了氟離子通道滲透機制(2023 年9 月25 日),2024 年5 月29 日檢索自https://webbedxp.com/science/jamaal/news/2023-09-solid-state- nmr-unveils-fluide- ion.html

本文件受版權保護。 除私人學習或研究目的的公平交易外,未經書面許可不得複製任何部分。 內容僅供參考。